Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

La città di Carbonia creata in due anni dal 1936 con il suo centro e con la necropoli ipogeica di Cannas di Sotto

In questa tappa del nostro viaggio, ci recheremo a visitare la città di Carbonia che è il capoluogo provvisorio della Provincia del Sud Sardegna, che visiteremo con il suo centro ed i dintorni dove si trova la necropoli ipogeica di Cannas di Sotto.

Il Sulcis nella regione storica del Sulcis-Iglesiente

L’area della regione storica del Sulcis-Iglesiente si estende a nord della valle del Cixerri. Confina a nord est con il Campidano ed ha una forma vagamente triangolare. Il Sulcis (nome in lingua sarda Sa Meurreddìa) si estende nella porzione sudoccidentale dell’isola, parte integrante della regione storica del Sulcis-Iglesiente, ed appartiene alla Provincia del Sud Sardegna ed a quella di Cagliari. I suoi comuni nella Provincia del Sud Sardegna sono Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domus de Maria, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Santadi, Siliqua, Teulada, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio. Quelli nella città Metropolitana di Cagliari sono Pula, Sarroché e Villa San Pietro, che si trovano però tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, per cui possono essere considerate appartenenti all’una o all’altra di queste regioni. È un territorio in cui la natura è incontaminata, nel tratto costiero caratterizzato da ampie spiagge, tra cui spicca Piscinas, con le sue metafisiche dune di sabbia, o la splendida insenatura di Masua, che guarda il faraglione calcareo di Pan di Zucchero.

L’area della regione storica del Sulcis-Iglesiente si estende a nord della valle del Cixerri. Confina a nord est con il Campidano ed ha una forma vagamente triangolare. Il Sulcis (nome in lingua sarda Sa Meurreddìa) si estende nella porzione sudoccidentale dell’isola, parte integrante della regione storica del Sulcis-Iglesiente, ed appartiene alla Provincia del Sud Sardegna ed a quella di Cagliari. I suoi comuni nella Provincia del Sud Sardegna sono Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domus de Maria, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Santadi, Siliqua, Teulada, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio. Quelli nella città Metropolitana di Cagliari sono Pula, Sarroché e Villa San Pietro, che si trovano però tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, per cui possono essere considerate appartenenti all’una o all’altra di queste regioni. È un territorio in cui la natura è incontaminata, nel tratto costiero caratterizzato da ampie spiagge, tra cui spicca Piscinas, con le sue metafisiche dune di sabbia, o la splendida insenatura di Masua, che guarda il faraglione calcareo di Pan di Zucchero.

In viaggio verso Carbonia

Lungo la costa, eravamo arrivati a visitare Portoscuso, da dove abbiamo iniziato a percorrere la costa sud dell’Isola. Dal centro di Portoscuso prendiamo la via Dante Alighieri che si dirige verso nord est e che, in un chilometro e quattrocento metri, ci porta a prendere verso destra la SP2. Continuiamo sulla SP2 per circa dodici chilometri, poi prendiamo la corsia di destra verso Carbonia, che ci fa entrare nella SS126 Sud Occidentale Sarda, la seguiamo per due chilometri e mezzo, e troviamo l’uscita per Carbonia, che ci porta nel centro dell’abitato. Dal Municipio di Portoscuso a quello di Carbonia si percorrono 18.9 chilometri.

Vediamo, ora, la strada che da Gonnesa, evitando la deviazione per Portoscuso, porta fino a Carbonia. Usciamo da Gonnesa con la via Iglesias che ci porta sulla SS126 Sud Occidentale Sarda che prendiamo verso sud e che ci porta verso Carbonia, la seguiamo per tredici chilometri e mezzo, e troviamo l’uscita per Carbonia, che ci porta nel centro dell’abitato. Dal Municipio di Portoscuso a quello di Carbonia si percorrono 16.1 chilometri.

La città di Carbonia

Raggiungiamo la città di Carbonia (nome in lingua sarda Carbònia, altezza metri 111 sul livello del mare, abitanti 26.390 al 31 dicembre 2021), che si estende nella parte sud occidentale della Provincia del Sud Sardegna, e si sviluppa nell’entroterra della costa, a nord dei Monti Sulcis. Carbonia è la nona città in Sardegna per numero di abitanti, nonché la più popolosa della provincia e in generale dell’intero sud ovest sardo. È attraversata dalla SS126 Sud Occidentale Sarda. Agevole si presenta anche il collegamento con la rete ferroviaria, dato che la linea che collega Decimomannu con Iglesias e quella che collega Villamassargia con Carbonia hanno uno scalo sul posto. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate.

Raggiungiamo la città di Carbonia (nome in lingua sarda Carbònia, altezza metri 111 sul livello del mare, abitanti 26.390 al 31 dicembre 2021), che si estende nella parte sud occidentale della Provincia del Sud Sardegna, e si sviluppa nell’entroterra della costa, a nord dei Monti Sulcis. Carbonia è la nona città in Sardegna per numero di abitanti, nonché la più popolosa della provincia e in generale dell’intero sud ovest sardo. È attraversata dalla SS126 Sud Occidentale Sarda. Agevole si presenta anche il collegamento con la rete ferroviaria, dato che la linea che collega Decimomannu con Iglesias e quella che collega Villamassargia con Carbonia hanno uno scalo sul posto. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate.

Origine del nome

Il nome del comune è chiaramente connesso all’industria carbonifera della zona, dato che la città è stata costruita per ospitare il personale della grande miniera carbonifera di Serbariu.

La sua economia

La città, accanto alle tradizionali attività agro pastorali, ha sviluppato il tessuto industriale ed il terziario, soprattutto il turismo. Come settore economico primario, l’agricoltura produce cereali, frumento, ortaggi, foraggi, olivo, agrumi, uva e altra frutta. Si pratica anche l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Come settore secondario, l’industria è costituita da imprese che operano nei comparti alimentare, tra cui il lattiero caseario, del legno, dei materiali da costruzione, dei laterizi, metalmeccanico, elettronico, dei mobili, della fabbricazione di strumenti ottici, manifatturiero soprattutto gioielleria ed oreficeria, della produzione e distribuzione di energia elettrica, dell’estrazione soprattutto di carbone e barite, della raccolta dei depositi e distribuzione di acqua, edile e della consulenza informatica. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva e dell’insieme dei servizi. Punto centrale da cui partono tutte le linee di collegamento sia interne che verso la costa, costituisce una meta di notevole richiamo turistico grazie alle sue favorevoli caratteristiche climatiche, paesaggistiche e geologiche. Rappresenta, infatti, un luogo del tutto particolare, caratterizzato da un misto di ambienti che dall’alto dei suoi rilievi permette la vista di ampi paesaggi collinari e pianeggianti, e in lontananza, del mare e delle zone costiere limitrofe. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno.

Brevi cenni storici

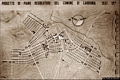

L’abitato di Carbonia non esisteva ancora, ma altri piccoli centri presenti nella zona nascono in epoca romana. Dall’undicesimo secolo appartengono all’Abbazia di Montecassino, in seguito, insieme a Barbusi, fanno parte della curatoria di Sigerro. Infine, nel tredicesimo secolo, fanno parte delle proprietà dei conti della Gherardesca.  Nel 1935 Mussolini si reca in visita ufficiale a Bacu Abis, nella regione meridionale sarda del Sulcis, e afferma la necessità di razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti sardi, durante l’embargo contro l’Italia per la occupazione dell’Abissinia, quando, per volere di Mussolini, si vuole intensificare l’attività estrattiva. Contestualmente allo sviluppo dell’industria mineraria, si rende necessario approntare le strutture di supporto, prime tra tutte un nuovo centro abitato, e nasce l’idea di edificare Carbonia, la settima delle città fondate dal regime, per la realizzazione della quale vengono chiamati alcuni dei migliori progettisti italiani, il triestino Gustavo Pulitzer Finali ed i romani Cesare Valle e Ignazio Guidi, i quali progettano una città giardino perfettamente inserita nel paesaggio, su un terrazzo naturale affacciato sulla piana e sul mare occidentale della Sardegna. In particolare Carbonia, il cui nome indica letteralmente il luogo o la terra del carbone a testimonianza della sua vocazione mineraria, viene costruita a ridosso della miniera di Serbarìu, sostituendo l’omonimo comune ottocentesco. Per gestire l’arrivo delle nuove maestranze, che a breve avrebbero lavorato nella nuova miniera di Serbariu, viene progettato il nuovo centro minerario in grado di ospitare per il primo anno dai 12mila ai 13mila abitanti, pensato come villaggio operaio e strettamente funzionale alle esigenze dell’industria carbonifera. Negli anni successivi le previsioni di espansione urbanistica raddoppiano fino a prevedere un centro in grado di accogliere 100mila persone.

Nel 1935 Mussolini si reca in visita ufficiale a Bacu Abis, nella regione meridionale sarda del Sulcis, e afferma la necessità di razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti sardi, durante l’embargo contro l’Italia per la occupazione dell’Abissinia, quando, per volere di Mussolini, si vuole intensificare l’attività estrattiva. Contestualmente allo sviluppo dell’industria mineraria, si rende necessario approntare le strutture di supporto, prime tra tutte un nuovo centro abitato, e nasce l’idea di edificare Carbonia, la settima delle città fondate dal regime, per la realizzazione della quale vengono chiamati alcuni dei migliori progettisti italiani, il triestino Gustavo Pulitzer Finali ed i romani Cesare Valle e Ignazio Guidi, i quali progettano una città giardino perfettamente inserita nel paesaggio, su un terrazzo naturale affacciato sulla piana e sul mare occidentale della Sardegna. In particolare Carbonia, il cui nome indica letteralmente il luogo o la terra del carbone a testimonianza della sua vocazione mineraria, viene costruita a ridosso della miniera di Serbarìu, sostituendo l’omonimo comune ottocentesco. Per gestire l’arrivo delle nuove maestranze, che a breve avrebbero lavorato nella nuova miniera di Serbariu, viene progettato il nuovo centro minerario in grado di ospitare per il primo anno dai 12mila ai 13mila abitanti, pensato come villaggio operaio e strettamente funzionale alle esigenze dell’industria carbonifera. Negli anni successivi le previsioni di espansione urbanistica raddoppiano fino a prevedere un centro in grado di accogliere 100mila persone.

La città viene costruita in tempi record, dal 1936 al 1938, ed è lo stesso Mussolini ad intervenire personalmente il 18 dicembre 1938, giorno dell’inaugurazione ufficiale, ed in meno di tredici mesi è pronta per ospitare 12mila persone. E viene realizzata al centro della regione carbonifera del Sulcis, per accogliere la crescente popolazione impegnata nelle attività minerarie allora in grande sviluppo. Il comune di Carbonia viene costituito nel 1937, quando viene separato in parte dal comune di Gonnesa, ed, in parte, da quello di Iglesias. Nello stesso anno 1937, al comune di Carbonia viene aggregato il comune di Serbariu, il cui borgo è ora completamente inglobato come rione sud orientale della città. Presto si capisce che per incrementare la produzione occorre aumentare la dimensione della città, così nel 1940 si progetta l’espansione del centro urbano, realizzando nella sua area mineraria le frazioni di Cortoghiana e Bacu Abis. Ad un iniziale periodo di prosperità, segue, con l’avvento della seconda guerra mondiale, la diminuzione della produzione carbonifera. Alla fine della guerra, comunque, i giacimenti carboniferi acquistano una certa importanza a livello nazionale, perché rappresentano l’unica fonte di combustibile disponibile in Italia. Ma la riapertura dei mercati internazionali e la concorrenza dei Paesi stranieri, hanno, poco alla volta, segnato il declino dell’industria mineraria del Sulcis. Del comune di Carbonia nel 2001, con la riorganizzazione delle province della Sardegna, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella nuova di Carbonia e Iglesias, della quale costituiva uno dei capoluoghi, ed in seguito, con la sua abolizione, nel 2016, passa alla nuova Provincia del Sud Sardegna.

La città viene costruita in tempi record, dal 1936 al 1938, ed è lo stesso Mussolini ad intervenire personalmente il 18 dicembre 1938, giorno dell’inaugurazione ufficiale, ed in meno di tredici mesi è pronta per ospitare 12mila persone. E viene realizzata al centro della regione carbonifera del Sulcis, per accogliere la crescente popolazione impegnata nelle attività minerarie allora in grande sviluppo. Il comune di Carbonia viene costituito nel 1937, quando viene separato in parte dal comune di Gonnesa, ed, in parte, da quello di Iglesias. Nello stesso anno 1937, al comune di Carbonia viene aggregato il comune di Serbariu, il cui borgo è ora completamente inglobato come rione sud orientale della città. Presto si capisce che per incrementare la produzione occorre aumentare la dimensione della città, così nel 1940 si progetta l’espansione del centro urbano, realizzando nella sua area mineraria le frazioni di Cortoghiana e Bacu Abis. Ad un iniziale periodo di prosperità, segue, con l’avvento della seconda guerra mondiale, la diminuzione della produzione carbonifera. Alla fine della guerra, comunque, i giacimenti carboniferi acquistano una certa importanza a livello nazionale, perché rappresentano l’unica fonte di combustibile disponibile in Italia. Ma la riapertura dei mercati internazionali e la concorrenza dei Paesi stranieri, hanno, poco alla volta, segnato il declino dell’industria mineraria del Sulcis. Del comune di Carbonia nel 2001, con la riorganizzazione delle province della Sardegna, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella nuova di Carbonia e Iglesias, della quale costituiva uno dei capoluoghi, ed in seguito, con la sua abolizione, nel 2016, passa alla nuova Provincia del Sud Sardegna.

Carbonia durante il regno sabaudo viene elevata al rango di città

Durante il Regno di Sardegna sabaudo, Carbonia nel 1939 viene elevata dal Re Carlo Alberto al rango di Città con regio decreto legge del 30 marzo 1939, rango che verrà confermato dalla successiva repubblica Italiana.

Gli ingegneri ed architetti che hanno contribuito alla realizzazione di Carbonia

Il piano regolatore di Carbonia viene firmato, alla fine del 1938, da Cesare Valle e da Ignazio Guidi, e la relazione finale viene firmata da Gustavo Pulitzer Finali. Alla progettazione della città di Carbonia contribuisce per primo il triestino Gustavo Pulitzer Finali, che tende a conciliare i riferimenti alla tradizione e alla storia con un’asciutta scarnificazione del linguaggio architettonico, poi i romani Cesare Valle e Ignazio Guidi, che introducono un tono più marcatamente urbano e monumentale, e sono quindi responsabili delle variazioni introdotte rispetto ai primi studi.

Quando le leggi razziali fanno allontanare dalla scena Gustavo Pulitzer Finali, e Cesare Valle con Ignazio Guidi si occupano del piano regolatore di Addis Abeba, capitale dell’Impero d’Etiopia, appena conquistato nella guerra del 1935 e 1036, subentra il romano Eugenio Montuori, che lascia un’impronta decisiva sulla città nuova, a partire dal progetto per i quartieri per dirigenti e impiegati, e per le loro abitazioni. Successivamente, subentrerà anche il modenese Saverio Muratori che, disegnando Cortoghiana, realizzerà un nucleo di fondazione perfettamente unitario per concezione e realizzazione.

Le principali feste e sagre che si svolgono a Carbonia

A Carbonia sono attive l’Associazione Folkloristica Santa Maria di Flumentepido, l’Associazione Culturale Sant’Isidoro di Barbusi, l’Associazione Tradizioni e Folk Santa Giuliana di Serbariu, i cui componenti si esibiscono nelle principali feste e sagre che si svolgono nel comune ed anche in altre località. A Carbonia svolge la sua attività anche il Coro Polifonico Agorà Santa Barbara, un coro a voci miste che muove i suoi primi passi nel 2015, conta ad oggi circa trenta coristi ed esegue brani di repertorio vario con una particolare attenzione alla musica sarda.

Tra le principali principali feste e sagre che si svolgono a Carbonia si segnalano, a febbraio i festeggiamenti del Carnevale; il giovedì seguente la seconda domenica di maggio, si celebra il Patrono nella Festa patronale in onore di San Ponziano; a giugno, la manifestazione Il Sulcis Iglesiente espone; in diverse date tra giugno, luglio ed agosto, il tanto atteso evento estivo Notti a Monte Sirai, che si svolge avvolti nello scenario surreale del meraviglioso Parco archeologico; dal 13 al 15 agosto, si celebra la Festa estiva in onore di San Ponziano e della Vegine Assunta, che è una festa esclusivamente liturgica; a inizio settembre, la manifestazione Calici in piazza; la seconda domenica di settembre, si celebra la Festa patronale dell’Addolorata; a dicembre, la manifestazione Il Natale arriva in Città.

Visita del centro storico della città di Carbonia

L’abitato, interessato da un fenomeno di forte crescita edilizia, si caratterizza per l’impianto urbanistico distintivo del periodo fascista, ed ha l’andamento altimetrico tipico di collina. Arriviamo a Carbonia da nord ovest con la SS126 Sud Occidentale Sarda, troviamo lo svincolo di uscita che ci porta alla rotonda di Is Gallus, alla quale la prima uscita porta all’area PIP di Carbonia, la seconda uscita è la prosecuzione della SS126 Sud Occidentale Sarda, mentre noi prendiamo la terza uscita, che costituisce il raccordo tra la SS126 Sud Occidentale Sarda ed i resti della grande miniera di Serbariu, che assume il nome di via Roma e si dirige verso sud est.

I resti della Stazione ferroviaria dismessa delle Ferrovie Meridionali Sarde

Prendiamo questa strada di raccordo, la via Roma, e dopo duecentocinquanta metri arriviamo alla rotatoria di Serbariu, alla quale prendiamo la seconda uscita che ci fa proseguire sulla via Roma. Seguita la via Roma in direzione sud est, dopo circa duecento metri, si vedono, alla destra della strada, i resti della dismessa Stazione ferroviaria delle Ferrovie Meridionali Sarde di Carbonia, sulla linea ferrovia che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias, attivata ad inizio 1938 per il trasporto del carbone e delle maestranze dirette alla miniera di Serbariu, e divenuta subito una delle più importanti per la quantità di traffico soprattutto merci generato. Ma il fabbricato viaggiatori nasce come edificio provvisorio in attesa della realizzazione di quello definitivo, che non viene mai realizzato. In seguito, negli anni sessanta del Noveceto, terminata l’attività estrattiva nella miniera di Serbariu, la stazione riduce il traffico merci, e viene chiusa definitivamente nel 1974.

Prendiamo questa strada di raccordo, la via Roma, e dopo duecentocinquanta metri arriviamo alla rotatoria di Serbariu, alla quale prendiamo la seconda uscita che ci fa proseguire sulla via Roma. Seguita la via Roma in direzione sud est, dopo circa duecento metri, si vedono, alla destra della strada, i resti della dismessa Stazione ferroviaria delle Ferrovie Meridionali Sarde di Carbonia, sulla linea ferrovia che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias, attivata ad inizio 1938 per il trasporto del carbone e delle maestranze dirette alla miniera di Serbariu, e divenuta subito una delle più importanti per la quantità di traffico soprattutto merci generato. Ma il fabbricato viaggiatori nasce come edificio provvisorio in attesa della realizzazione di quello definitivo, che non viene mai realizzato. In seguito, negli anni sessanta del Noveceto, terminata l’attività estrattiva nella miniera di Serbariu, la stazione riduce il traffico merci, e viene chiusa definitivamente nel 1974.

Il centro intermodale e la Stazione ferroviaria di Carbonia Serbariu

Percorsi cinquecento metri sulla via Roma, lasciando alla destra resti della Stazione ferroviaria dismessa della Ferrovie Meridionali Sarde ed alla sinistra il parcheggio del centro intermodale di Carbonia, arriviamo alla rotatoria della stazione di Serbariu. Qui prendiamo la terza uscita, che ci fa prendere la via della Costituente, che si dirige verso nord. Seguita verso nord per centocinquanta metri, arriviamo alla rotonda tra la via della Costituente e la via Roma che conduce verso il centro, dove prendiamo la terza uscita, che ci porta di fronte all’edificio che ospita la Stazione ferroviaria di Carbonia Serbariu, nota anche come Centro intermodale di Carbonia. La Stazione è costituita da un edificio principale, biglietteria, pensiline d’aspetto, e scale per raggiungere il sottostante livello dei binari che collegano Carbonia con Villamassargia e con Cagliari. Si tratta di una nuova struttura di tipo intermodale, dove attestare i treni e creare il capolinea delle autolinee urbane ed extraurbane, favorendo l’interscambio tra i due vettori.

Progettata e realizzata tra la seconda metà degli anni 2000 per avvicinare il terminal ferroviario al centro della città, la stazione viene inaugurata nel 2011 ed è gestita da RFI. Si presenta come una costruzione su due quote, di cui una posta a livello stradale, che comprende principalmente il terminal delle autolinee con dieci stalli di sosta per gli autobus, sala d’attesa dedicata, servizi igienici oltre a due locali commerciali, ed alla stessa quota si trova il parcheggio della stazione, della capienza di circa duecento posti auto. A una quota più bassa si trova invece il terminal ferroviario vero e proprio, accessibile tramite scale e rampe d’accesso per disabili, strutturato come scalo di testa.

Lo Stadio Comunale intitolato a Carlo Zoboli

Passata le rotonda tra la via della Costituente e la via Roma, proseguiamo verso nord con la via della Costituente, che, dopo centoventi metri, arriva a un’altra rotonda, dove la seconda uscita ci porta nella via della Stazione. Percorsi duecento metri, alla destra, al civico numero 19 del viale della Stazione, si trova lo Stadio Comunale Carlo Zoboli che è il principale impianto sportivo di Carbonia, con fondo in erba naturale, dotato di tribune in grado di ospitare 1500 spettatori, ed ospita le partite casalinghe del Carbonia calcio. Viene inaugurato nel 1940 col nome di Campo Sportivo della GIL, ossia della Gioventù Italiana del Llittorio, ed intitolato al consuocero di Benito Mussolini, il conte Costanzo Ciano. Nel 1947 viene costruito, attorno al terreno di gioco, un velodromo sul quale corrono anche Fausto Coppi e Gino Bartali, ma che cade in disuso, e che viene demolito intorno agli anni sessanta del Novecento per fare spazio ad una pista d’atletica.

Nel 2011 lo Stadio Comunale di Carbonia è stato intitolato a Carlo Zoboli, nato nel 1926 a Bomporto in provincia di Modena, che è stato uno storico calciatore della squadra chiamata Carbosarda, la quale era, fino agli anni cinquanta, tra quelle che contano nel calcio nazionale, e poi del Carbonia calcio. Proprio qui Carlo Zoboli era approdato nel 1949, provenendo dalla squadra giovanile della Juventus. Era stato un amore immediato per la nuova città, aveva scelto di viverci e, terminata la carriera di giocatore, era rimasto a servizio e a disposizione della società.

I resti della Stazione ferroviaria dismessa di Carbonia Stato

Proseguiamo lungo la via della Stazione, e, a cinquecento metri da dove la abbiamo presa, arriviamo a un’altra rotonda, dove prendiamo la seconda uscita, e, in un centinaio di metri verso est, arriviamo in piazza della Stazione, di fronte ai resti della dismessa Stazione ferroviaria di Carbonia Stato. Costruita ad opera dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato lungo la linea regionale che collegava Carbonia con Villamassargia e Cagliari, la stazione viene inaugurata insieme alla ferrovia nel 1956, ed assume il nome di Carbonia Stato nel 1957, per differenziarla dalla stazione di Carbonia delle Ferrovie Meridionali Sarde, realizzata lungo la ferrovia che collegava San Giovanni Suergiu con Iglesias. Per permettere il collegamento con la miniera di Serbariu, la stazione non viene costruita con caratteristiche di stazione di testa, in quanto la ferrovia prosegue, e parte dei binari raggiunge la stazione delle Ferrovie Meridionali Sarde, per l’interscambio merci tra le due amministrazioni ferroviarie.

Con la chiusura della miniera negli anni sessanta del Novecento, e la riduzione del traffico merci, la stazione viene utilizzata prevalentemente per il solo traffico passeggeri. Nel 2011 l’apertura della stazione di Carbonia Serbariu porta alla chiusura al traffico passeggeri dell’impianto di Carbonia Stato, e da allora lo scalo è utilizzato esclusivamente per il ricovero dei rotabili.

Il complesso sportivo di via Balilla e via dello Sport

Dove eravamo arrivati alla rotonda tra la via della Costituente e la via Roma, prendiamo la via Roma che conduce verso il centro. Dopo cinquecento metri, troviamo sulla sinistra la via dello Sport, e, dopo altri cento metri, sempre sulla sinistra, la parallela via Balilla. Tra queste due strade si trova il Complesso Sportivo di via Balilla, con i suoi diversi impianti sportivi. Il complesso ospita il Campo Sportivo Comunale Giuseppe Dettori, il Pattinodromo che è una Pista di Pattinaggio a rotelle, il Campo da Calcetto, due Campi da Tennis con superficie in cemento e manto di finitura in resina, ed il Pala Hokey. L’ingresso dei diversi impianti del Compesso Sportivo si trovano sulla via Balilla, anche se per alcuni di essi è più semplice l’accesso dalla via dello Sport. Del Complesso Sportivo fanno parte anche gli impianti con accesso dal via delle Cernitrici, che comprendono la Piscina Comunale ed il Palazzetto dello Sport.

Dove eravamo arrivati alla rotonda tra la via della Costituente e la via Roma, prendiamo la via Roma che conduce verso il centro. Dopo cinquecento metri, troviamo sulla sinistra la via dello Sport, e, dopo altri cento metri, sempre sulla sinistra, la parallela via Balilla. Tra queste due strade si trova il Complesso Sportivo di via Balilla, con i suoi diversi impianti sportivi. Il complesso ospita il Campo Sportivo Comunale Giuseppe Dettori, il Pattinodromo che è una Pista di Pattinaggio a rotelle, il Campo da Calcetto, due Campi da Tennis con superficie in cemento e manto di finitura in resina, ed il Pala Hokey. L’ingresso dei diversi impianti del Compesso Sportivo si trovano sulla via Balilla, anche se per alcuni di essi è più semplice l’accesso dalla via dello Sport. Del Complesso Sportivo fanno parte anche gli impianti con accesso dal via delle Cernitrici, che comprendono la Piscina Comunale ed il Palazzetto dello Sport.

Si trova per primo lungo la via Balilla, a una trentina di metri dal suo inizio ad angolo con la via Roma, con ingresso alla sinistra al civico numero 2, il Campo Sportivo Comunale Giuseppe Dettori di via Balilla, che comprende un Campo da Calcio, con fondo in erba naturale, dotato di tribune in grado di ospitare 350 spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline il calcio a undici ed il rugby. Intorno al campo è presente una Pista d’atletica leggera, con fondo in materiale sintetico, nella quale effettuare discipline di corse su pista, salto in alto, salti in estensione, salto con l’asta, lancio del disco, lancio del peso, lancio del martello, e lancio del giavellotto.

Percorsi centottanta metri lungo la via Balilla, sempre alla sinistra della strada si trova l’ingresso del Pattinodromo di via Balilla, con fondo piastrellato, che è la pista dove praticare hockey e pattinaggio a rotelle, che consiste in prove di pattinaggio e di velocità.

Percorsa un’altra settantina di metri lungo la via Balilla, sempre alla sinistra della strada si trova l’ingresso del Campo Polivalente, con fondo piastrellato, nel quale è possibile praticare come discipline il calcio a cinque, tennis e volley ossia pallavolo.

Percorsa un’altra ottantina di metri lungo la via Balilla, di fronte a dove arriva da destra la via Guglielmo Marconi, sempre alla sinistra della strada si trova l’ingresso del Pala Hockey, una struttura coperta nella quale è presente un campo di hockey con fondo piastrellato, nel quale è possibile praticare come discipline hockey su pista e pattinaggio a rotelle.

Passato l’ingresso del Pala Hockey, proseguiamo per una ventina di metri lungo la via Balilla, poi svoltiamo a sinistra in una traversa che, dopo un centinaio di metri, arriva a una rotonda, dove prendiamo la terza uscita che ci porta sulla via dello Sport. Prendiamo la via dello Sport che si dirige versosud in direzione della via Roma, la seguiamo per un’ottantina di metri e vediamo, alla sinistra della strada, l’ingresso dal quale si accede ai due Campi da tennis di via dello Sport.

Gli altri impianti sportivi ai quali si accede dalla via delle Cernitrici

Passato l’ingresso del Pala Hockey, avevamo proseguito per una ventina di metri lungo la via Balilla, poi avevamo svoltato a sinistra nella traversa che, dopo un centinaio di metri, era arrivata a una rotonda, dove questa volta prendiamo la seconda uscita che ci porta sulla via delle Cernitrici. Percorsa una settantina di metri lungo questa strada, si trova sulla sinistra della strada l’ingresso dell’edificio che ospita la Piscina Comunale di Carbonia, dotata di tribune in grado di ospitare 145 spettatori, nella quale praticare nuoto in tutti gli stili.

Passato l’ingresso dell’edificio che ospita la Piscina Comunale, percorsi altri centoquaranta metri lungo la via dellel Cernitrici, si trova sulla sinistra della strada l’ingresso del Palazzetto dello Sport di Carbonia, dotato di tribuna in grado di ospitare 1560 spettatori, dove praticare calcio, calcetto ossia calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo, ginnastica, danza sportiva, pugilato e kickboxing. All’interno del Palazzetto dello Sport è presente anche una Palestra di pugilato, che non è dotata di tribune per gli spettatori.

Gli impianti sportivi della Scuola Primaria di via Roma

Dove dalla via Roma parte sulla sinistra la via Balilla, proseguiamo con la via Roma verso est per altri circa duecento metri, poi vediamo il punto dove parte a destra il viale Trento. Ad angolo, prima del viale Trento, si vede l’ingresso della Scuola Primaria Grazia Deledda. All’interno di questo complesso scolastico è ospitata una palestra chiamata Palestra pallone, priva di tribune per gli spettatori, nella quale è possibile praticare come discipline pallavolo, pallacanestro e mini basket, e diverse attività ginnico motorie.

Il Museo Archeologico Villa Sulcis

Dalla via Roma verso svoltiamo a destra nel viale Trento e, dopo circa centocinquanta metri, prendiamo a destra la via Campania. Percorso un centinaio di metri lungo la via Campania, vediamo alla sinistra della strada, al civico numero 2 della via Campania, l’ingresso della Villa Sulcis che oggi ospita il Museo Archeologico Villa Sulcis di Carbonia, di istituzione abbastanza recente essendo stato inaugurato il 10 maggio 2008. Il Museo, che è collocato in posizione centrale nel cuore del centro storico della città all’interno di un ampio parco, ha sede nella ristrutturata Villa Sulcis, quella che era stata fino agli anni cinquanta del Novecento la residenza del Direttore della Miniere Carbonifere, e che appare come unica nella sua tipologia, tra le strutture residenziali della città. La Villa Sulcis era stata progettata dall’architetto pesarese Eugenio Montuori che, seguendo i dettami del razionalismo, ha ampliato il piano urbanistico di fondazione della città di Carbonia che era stato redatto inizialmente nel 1937 da Cesare Valle e Ignazio Guidi.

Dalla via Roma verso svoltiamo a destra nel viale Trento e, dopo circa centocinquanta metri, prendiamo a destra la via Campania. Percorso un centinaio di metri lungo la via Campania, vediamo alla sinistra della strada, al civico numero 2 della via Campania, l’ingresso della Villa Sulcis che oggi ospita il Museo Archeologico Villa Sulcis di Carbonia, di istituzione abbastanza recente essendo stato inaugurato il 10 maggio 2008. Il Museo, che è collocato in posizione centrale nel cuore del centro storico della città all’interno di un ampio parco, ha sede nella ristrutturata Villa Sulcis, quella che era stata fino agli anni cinquanta del Novecento la residenza del Direttore della Miniere Carbonifere, e che appare come unica nella sua tipologia, tra le strutture residenziali della città. La Villa Sulcis era stata progettata dall’architetto pesarese Eugenio Montuori che, seguendo i dettami del razionalismo, ha ampliato il piano urbanistico di fondazione della città di Carbonia che era stato redatto inizialmente nel 1937 da Cesare Valle e Ignazio Guidi.

All’interno del Museo sono raccolti molti reperti provenienti da diverse località del Sulcis, sono datati a partire dal periodo preistorico sino all’epoca bizantina. Tra i reperti esposti nel museo si segnalano quelli del riparo sotto roccia preistorico di Su Carroppu di Sirri, delle necropoli a domus de janas di Monte Crobu, Cannas di Sotto e di Is Locci Santus, che hanno restituito importanti testimonianze della Sardegna prenuragica, e dell’area archeologica di Monte Sirai e dell’omonimo nuraghe.

La Biblioteca Comunale intestata a Pietro Doneddu

Dal viale Trento avevamo preso la via Campania, che in un centinaio di metri ci aveva portato alla Villa Sulcis. Proseguendo, dopo altri centocinquanta metri la via Campania sbocca sulla via della Vittoria. La prendiamo verso sinistra, la seguiamo per una quarantina di metri e, dove arriva da destra la via Campidano, la via della Vittoria cambia il suo nome in viale Arsia. Percorsa appena una ventina di metri, alla destra della strada si trova l’ingresso della Biblioteca Comunale di Carbonia, che si trova all’interno del parco di Villa Sulcis. La biblioteca è intestata a Pietro Doneddu, stimato docente di storia e filosofia, che è stato sindaco di Carbonia nei primi anni sessanta del Novecento, e si è fatto apprezzare come figura profondamente democratica e di elevato profilo culturale. L’ex sindaco è stato promotore della nascita e dell’apertura della Biblioteca Comunale, anche grazie al suo personale contributo di circa 4mila volumi.

Dal viale Trento avevamo preso la via Campania, che in un centinaio di metri ci aveva portato alla Villa Sulcis. Proseguendo, dopo altri centocinquanta metri la via Campania sbocca sulla via della Vittoria. La prendiamo verso sinistra, la seguiamo per una quarantina di metri e, dove arriva da destra la via Campidano, la via della Vittoria cambia il suo nome in viale Arsia. Percorsa appena una ventina di metri, alla destra della strada si trova l’ingresso della Biblioteca Comunale di Carbonia, che si trova all’interno del parco di Villa Sulcis. La biblioteca è intestata a Pietro Doneddu, stimato docente di storia e filosofia, che è stato sindaco di Carbonia nei primi anni sessanta del Novecento, e si è fatto apprezzare come figura profondamente democratica e di elevato profilo culturale. L’ex sindaco è stato promotore della nascita e dell’apertura della Biblioteca Comunale, anche grazie al suo personale contributo di circa 4mila volumi.

La monumentale piazza Roma che è la piazza centrale di Carbonia

La via Roma, dopo poco più di duecenticinquanta metri dall’incrocio con il viale Trento, percorso il centro dell’abitato da ovest a nord est, sbocca nella piazza Roma, che è la piazza centrale di Carbonia. La città si caratterizza, infatti, per l’impianto urbanistico che segue l’architettura tipica del ventennio fascista, e si sviluppa con un marcato impianto razionalista intorno alla monumentale Piazza Roma. Primo elemento pianificato nella realizzazione della città, la piazza rispecchia appieno l’architettura razionalista del ventennio fascista, un grande rettangolo racchiuso da edifici pubblici intervallati da scorci aperti, verso il paesaggio circostante e le miniere, come se fosse una grande terrazza panoramica. Le strade e gli edifici sono ben combinati tra loro con un attenzione al dettaglio che ricrea una coerenza estetica tra la piazza e i suoi edifici. La piazza si apre anche sui giardini pubblici, circondati dai viali dove furono costruite le sedi delle società carbonifere. La centralità di questa ampia piazza è sottolineata dalla presenza, in essa, dei più importanti edifici pubblici, che si caratterizzano per l’uniforme paramento in conci di trachite a bugnato rustico.

La via Roma, dopo poco più di duecenticinquanta metri dall’incrocio con il viale Trento, percorso il centro dell’abitato da ovest a nord est, sbocca nella piazza Roma, che è la piazza centrale di Carbonia. La città si caratterizza, infatti, per l’impianto urbanistico che segue l’architettura tipica del ventennio fascista, e si sviluppa con un marcato impianto razionalista intorno alla monumentale Piazza Roma. Primo elemento pianificato nella realizzazione della città, la piazza rispecchia appieno l’architettura razionalista del ventennio fascista, un grande rettangolo racchiuso da edifici pubblici intervallati da scorci aperti, verso il paesaggio circostante e le miniere, come se fosse una grande terrazza panoramica. Le strade e gli edifici sono ben combinati tra loro con un attenzione al dettaglio che ricrea una coerenza estetica tra la piazza e i suoi edifici. La piazza si apre anche sui giardini pubblici, circondati dai viali dove furono costruite le sedi delle società carbonifere. La centralità di questa ampia piazza è sottolineata dalla presenza, in essa, dei più importanti edifici pubblici, che si caratterizzano per l’uniforme paramento in conci di trachite a bugnato rustico.

La piazza Roma ha subito varie modifiche nel corso del tempo e ha vissuto tante fasi e cambiamenti che la storia continua a raccontare, perciò il simbolo di un passato recente che ha vissuto in prima linea i cambiamenti sia storici che sociali, diventando essa stessa una traccia di questi passaggi.

Sul lato nord occidentale della piazza Roma si trova il Municipio di Carbonia

Sul lato nord occidentale della piazza Roma, al civico numero 1 della piazza Roma, è situato l’edificio che ospita il Municipio di Carbonia. L’edificio propone una gerarchia classica tra basamento, porticato con arcate a tutto sesto, rivestito in trachite rossa, materiale locale ampiamente impiegato nella edificazione di Carbonia, alzato intonacato, coronamento e copertura a falde. Si configura come un edificio tradizionale in muratura portante con l’unica eccezione dei solai in cemento armato. Il prospetto simmetrico e imperniato sull’ingresso principale, presenta una ordinata scansione di aperture rettangolari integrate da alte aperture corrispondenti all’originaria Sala della Consulta, e l’ambiente a doppia altezza è esattamente analogo per logica, finiture e aperture alla sala del dismesso Dopolavoro Centrale, ed a quella della Torre Civica.

Davanti al Municipio, è stata posizionata l’ultima opera di Giò Pomodoro, realizzata nel 2005 prima della sua morte, denomnata il Frammento di vuoto I, formata da un grande blocco di marmo bianco di Carrara, con dinanzi una vasca d’acqua a pianta rettangolare, un tentativo di far coincidere la forma piena con il suo spazio vuoto.

Sul lato nord orientale della piazza Roma si trova la chiesa parrocchiale di San Ponziano Pontefice Martire

Alla destra del Municipio, sul lato nord orientale della piazza Roma, al civico numero 2, si trova la Chiesa di San Ponziano Pontefice Martire. Questa chiesa costituisce il centro prospettico della piazza, dato che si trova in posizione arretrata e sopraelevata, e che è collocata fra le ali dei due edifici con pianta ad L, il Municipio ed il complesso del Teatro Centrale con il Dopolavoro Centrale, che racchiudono lo spazio pubblico del centro minerario. È la principale parrocchiale di Carbonia costruita interamente in pietra vulcanica a vista in stile neo romanico, dedicata al Santo divenuto compatrono della città insieme a Santa Barbara, perché nel duro lavoro delle miniere aveva professato la sua fede fino a morirvi.

Alla destra del Municipio, sul lato nord orientale della piazza Roma, al civico numero 2, si trova la Chiesa di San Ponziano Pontefice Martire. Questa chiesa costituisce il centro prospettico della piazza, dato che si trova in posizione arretrata e sopraelevata, e che è collocata fra le ali dei due edifici con pianta ad L, il Municipio ed il complesso del Teatro Centrale con il Dopolavoro Centrale, che racchiudono lo spazio pubblico del centro minerario. È la principale parrocchiale di Carbonia costruita interamente in pietra vulcanica a vista in stile neo romanico, dedicata al Santo divenuto compatrono della città insieme a Santa Barbara, perché nel duro lavoro delle miniere aveva professato la sua fede fino a morirvi.

Prevista dal piano regolatore messo a punto per la nascita della città di Carbonia in epoca fascista, la chiesa di San Ponziano nasce contestualmente al primo nucleo dell’insediamento urbano con un ruolo di primo piano nella definizione della sua piazza principale, dove viene programmato l’inserimento degli edifici più importanti e rappresentativi. L’edificio viene costruito su progetto degli architetti Ignazio Guidi e Cesare Valle, e la prima pietra è posata il 29 gennaio 1938. Costruita in soli cento giorni, questa chiesa viene inaugurata In occasione della inaugurazione dei lavori di costruzione della città il 18 dicembre 1938, alla presenza del duce Benito Mussolini, con una notevole manifestazione di piazza, che richiama una grande partecipazione di popolazione proveniente da tutta la Sardegna ed anche da diverse altre regioni d’Italia. Viene, poi, consacrata il 18 novembre dell’anno successivo. |

La facciata principale della chiesa parrocchiale di San Ponziano, il cui coronamento è piano, è caratterizzata dalla presenza di uno spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa con la funzione di un corto atrio, e di una zona porticata poco profonda che abbraccia l’intera larghezza del prospetto. In posizione centrale vi si apre il portone d’ingresso, e superiormente, in asse con l’ingresso, nel muro in trachite rossa di Carbonia, è ricavata una grande finestra circolare, originariamente decorata mediante l’inserimento di vetrate colorate rappresentanti Santa Barbara e San Ponziano, realizzate su disegno dell’artista Filippo Figari, che nel 1939 ne ha esposte nella decima Mostra regionale di Cagliari il bozzetto ed il cartoni, vetrate andate però perdute a seguito dei bombardamenti dell’8 giugno 1943 e sostituite con altre nuove con una ieratica figura di San Ponziano ed una serena immagine di Santa Barbara, contornate da allegorie del lavoro e della Famiglia. A sinistra dell’edificio, in posizione isolata, sorge il massiccio campanile a canna quadrata, anch’esso realizzato in trachite rossa, ispirato al campanile della Basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia, sia pure in scala ridotta essendo di quarantasei metri contro gli oltre settanta dell’originale, nel ricordo del sacrificio dei soldati sardi durante la prima guerra mondiale. È articolato in cinque livelli sovrapposti di altezza non omogenea, l’ultimo dei quali aperto mediante monofore, mentre un ulteriore livello, con pianta poligonale, è coronato da una copertura a cuspide in mattoni. Interessanti anche i prospetti laterali e posteriore, contraddistinti da un basamento in granito forato da finestre quadrate, che contrasta con la trachite impiegata uniformemente in tutto l’esterno della chiesa. Nella parte inferiore del campanile trova posto una lapide dedicata ai caduti in guerra: «O lavoratore, questo campanile di dura trachite sarda ricorda a te quello di Aquileia imperiale, testimone del sacrificio eroico di nostra gente, custode primo della gloria del milite ignoto, perché nella santità del lavoro sappi essere degno dei fratelli caduti A XVII E. F. III dell’impero.»

Internamente lo spazio è organizzato sulla base di una pianta basilicale a tre navate, di cui le due laterali di altezza assai contenuta rispetto a quella centrale, alla quale sono collegate mediante archi in muratura. La navata principale, illuminata da finestre rettangolari alte e strette, si conclude in un’abside la cui muratura, nella parte alta, è alleggerita dalla realizzazione di una sorta di tribuna che ben si intona con le finestre della navata. Priva di catino, come il resto dell’edificio, l’abside ha copertura piana, al centro della quale è aperto un collegamento con l’elemento che la sormonta esternamente e dai cui prende luce, una sorta di tiburio dalla pianta circolare che, leggermente rastremato verso l’alto e traforato da finestre a nastro articolate su tre livelli, rievoca, nella forma e nella funzione, la lanterna dei minatori. Completano la sobrietà dell’edificio l’altare e gli arredi sacri, le statue lignee di Santa Barbara e di San Ponziano. Al suo interno custodita una pregevole Via Crucis, composta da quattordici tavole scolpite in legno di noce sarda, che rappresenta le vicende della Passione, disegnata da Eugenio Tavolara e scolpita dall’intagliatore algherese Pasquale Tilocca, creata nel 1938 e collocata nella chiesa contestualmente all’inaugurazione della città, e che nel 2004 il Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali ha dichiarato bene di interesse culturale, storico e artistico.

Nel cortile della canonica si ripete il gioco di arcate, a strutturarlo come un piccolo chiostro a pianta quadrata e porticato su due lati, sui quali si affacciano gli uffici e la casa parrocchiale. Ed in questo cortile è situata la monumentale statua di Santa Barbara protettrice dei minatori, alla quale il chiostro è intitolato, statua in marmo bianco di Carrara ralizzata nel 1939 dallo scultore sassarese Gavino Tilocca, nato nel 1011.

Presso questa chiesa e all’interno dell’abitato, ogni anno, il giovedì seguente la seconda domenica di maggio si celebra la Festa di San Ponziano, che è la Festa patronale del paese, caratterizzata da una processione per le strade dell’abitato, alla quale seguono celebrazioni religiose, ed alle quale si affiancano diverse manifestazioni civili. Le celebrazioni si ripetono dal 13 al 15 agosto, con la Festa liturgica estiva in onore di San Ponziano e della Vegine Assunta.

Sul lato sud orientale della piazza Roma si trova il Teatro Centrale

Sul lato sud orientale della piazza Roma, alla destra della chiesa di San Ponziano, si trova per primo il Teatro Centrale, recentemente ristrutturato e restituito alla città e ai suoi appuntamenti culturali. L’edificio è volumetricamente concepito come un blocco compatto, il cui prospetto principale è disegnato da una serie di ampie aperture ad arco a tutto sesto in prossimità del foyer di accesso al teatro, e da bucature regolari corrispondenti agli ambienti di servizio, sottolineate da cornici in trachite rossa. Contrariamente agli altri edifici presenti intorno alla piazza, non presenta distacchi nel trattamento formale della porzione basamentale, bensì una superficie intonacata continua ed estesa all’intera superficie dell’edificio. Degne di nota le cornici in travertino presenti sul fronte principale e destinate all’affissione dei cartelloni per gli spettacoli in programmazione nella struttura.

Sul marciapiede davanti all’ingresso del Teatro Centrale è stata posizionata la Pietra Sonora, una scultura realizzata da Pinuccio Sciola, opera che in grado di generare dei suoni con qualitàmolto diverse a seconda della densitàdell’incisione, suoni che ricordano strumenti in legno, vetro, metallo, e perfino la voce umana.

Poi il dismesso Dopolavoro Centrale

Alla destra del Teatro Centrale si trova quello che era il Dopolavoro Centrale, realizzato nel 1938 dall’architetto Gustavo Pulitzer Finali. L’edificio è costituito da un volume elementare coperto da un tetto a padiglione, con manto di copertura in tegole, suddiviso in due zone, sul lato verso il Teatro Centrale presenta due livelli, collegati da una scala a sviluppo mistililineo, mentre verso la torre è ricavata la sala principale a doppia altezza, dedicata in origine, al ritrovo dei dirigenti. Le due facciate lunghe sono segnate dalla presenza di otto alte aperture all’inglese, leggermente differenziate in corrispondenza della zona a due livelli. Esse sono ricavate su una parete uniformemente intonacata con un rapporto tra vuoti e pieni fortemente sbilanciato verso i primi, a dispetto di quanto ci si aspetterebbe dalla struttura muraria continua. Il fronte sulla piazza Roma presenta un portico architravato a tutta altezza, profondo un paio di metri, il cui significato è legato esclusivamente alla caratterizzazione del fronte pubblico. Davanti all’edificio che ospitava il Dopolavoro Centrale si trova la bella Fontana di piazza Roma.

Più avanti è presente la Torre Civica

Alla destra del Dopolavoro Centrale, all’estremità meridionale della piazza Roma, si trova la Torre Civica, che un tempo era chiamata Torre Littoria ed era la sede del Partito Nazionale Fascista. La Torre, come tutti gli edifici importanti realizzati a Carbonia del periodo fascista, è rivestita in bugnato rustico di trachite rossa, proveniente dalle cave locali, si estende su cinque piani ed è alta ventisette metri e mezzo. Al piano terra era situato il Sacrario, dedicato ai martiri fascisti e dove venivano custoditi i gagliardetti, le insegne littorie e la foto del Duce; al primo piano si trovava il Direttorio; nei restanti altri quattro piani superiori erano sistemati gli uffici del Fascio e delle varie organizzazioni ad esso dipendenti. L’accesso alla struttura avviene attraverso una coppia di basse arcate, mentre i prospetti sono caratterizzati da piccole aperture regolari integrati da alte aperture in corrispondenza di quella che era la sala dei Direttorio.

Il lato nord occidentale della piazza Roma si apre la piazza Marmilla

Alla sinistra del Municipio, il lato nord occidentale della piazza Roma si apre sulla via Manno, l’ultima traversa a sinistra della via Roma, passata la quale a nord della via Roma si sviluppa la Piazza Marmilla. Si tratta di una vasta area pedonalizzata che si può idealmente dividere in due settori, quello nord occidentale è occupato da un grande Anfiteatro all’aperto, che ospita manifestazioni pubbliche, concerti ed altri eventi, mentre quello sud orientale è sostanzialmente occupato dai Giardini Pubblici della piazza Marmilla all’imterno dei quali è presente la Fontana di piazza Marmilla. La piazza, che segue il declivio del terreno, risultava idoneamente predisposta ad accoglie le gradinate del teatro. Il suo lato più basso, affacciato sulla via Marmilla che è l’ultima traversa a sinistra della via Roma prima della piazza Roma, è chiuso da una costruzione costituita da due palazzi a forma di torre, tra loro collegati da un’ampia terrazza all’altezza del primo piano. Le due torri sembrano identiche ma in realtà non lo sono, a cominciare dall’altezza. La piazza si presenta curata e appare di recente realizzazione.

Il lato sud occidentale della piazza Roma si apre sui giardini pubblici della piazza del Minatore

Alla destra della Torre Civica, il lato sud occidentale della piazza Roma si apre sulla via Catania, l’ultima traversa a destra della via Roma, passata la quale a sud della via Roma si sviluppa la Piazza del Minatore, con i suoi Giardini Pubblici. I Giardini Pubblici sono delimitati dai viali lungo i quali erano stati edificati i complessi residenziali più rappresentativi e le sedi delle società carbonifere. Le strade attorno mostrano la successione simmetrica delle costruzioni, oggi variamente trasformate, che erano destinate a ospitare i minatori. La piazza si può idealmente dividere in due settori, in quello nord occidentale nel 1988, per il cinquantesimo anniversario della fondazione della città di Carbonia, è stato collocato il Monumento al Minatore, una statua in bronzo di Giuseppe Vasari dedicata ai morti nelle miniere, mentre in quello sud orientale è stata realizzata la grande Fontana della piazza del Minatore.

Dalla piazza Roma alla piazza Francesco Ciusa con il Mercato civico

Alla sinistra della chiesa parrocchiale di San Ponziano, prendiamo la via San Ponziano che si dirige verso nord est e, dopo un centinaio di metri, raggiungiamo la Piazza Francesco Ciusa, nella quale è ospitato il Mercato civico. L’edificio presenta una tipologia a blocco isolato, su pianta quadrata e copertura piana dalla quale si diparte un volume anch esso a pianta quadrata, arretrato rispetto al filo esterno della porzione basamentale e risolto da una copertura con volta a schifo, ovvero da un padiglione a quattro falde curve, non convergenti tra loro ma risolto attraverso una copertura piana di raccordo. L’edificio emerge nel contesto in ragione del posizionamento baricentrico nella piazza e su una gradinata che ne eleva la quota di base. La porzione basamentale del blocco, che si richiama alle architetture razionaliste, presenta una zoccolatura perimetrale in muratura a vista con paramento bugnato in trachite rossa, materiale locale ampiamente impiegato nella edificazione di Carbonia, sulla quale poggia la parte di edificio destinato a mercato, risolta da una ordinata scansione di aperture rettangolari, su un paramento continuo in muratura intonacata. Sul retro dell’edificio nella piazza è presente la Fontana di piazza Francesco Ciusa.

La piazza Rinascita con il Monumento ai Caduti in Guerra di Carbonia

Sul retro della piazza Francesco Ciusa passa la via Nuoro, passata la quale si apre la Piazza Rinascita, che è stata completamente ristrutturata tra il 2006 e il 2008. È nota a Carbonia anche come piazza Monumento, dato che al suo centro si trova il Monumento ai Caduti di Carbonia nella prima e della seconda guerra mondiale, che è un monumento a cippo costituito da un alto plinto sormontato da gruppo scultoreo che rappresenta una allegoria del soldato come eroe antico, realizzato nel 1954 da Franco D'Aspro, nato a Mondovi nel 1011, piemontese di nascita ma sardo d’adozione. Vicino al Monumento ai Caduti è anche presente la Fontana di piazza Rinascita.

Visita della periferia della città di Carbonia al di fuori del suo centro storico

Ci recheremo ora a visitare il resto della città di Carbonia, ossia la sua periferia con le altre Chiese parrocchiali realizzate per servire la popolazione e gli altri siti presenti al di fuori dal suo centro storico.

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco

Dalla piazza Francesco Ciusa, prendiamo alla destra del Mercato Civico la via Marche che, dopo poco più di cinquecento metri, continua con la via Coghinas, la seguiamo per circa settantacinque metri e vediamo, alla sinistra della strada, la facciata della recente Chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, la cui sede è al civico numero 3 della via Piolanas. Si tratta di una delle nuove Chiese parrocchiali di Carbonia, realizzata per servire le esigenze degli abitanti che vivono nelle zone di nord est dall’abitato, in particolare il quartiere Cannas di Sopra. La chiesa si è ottenuta mediante adeguamento tra il 1965 e il 1966 di un locale esistente, che era stato costruito negli anni quaranta del secolo scorso e che era in origine uno dei centri ricreativi dopolavoristici rionali per i lavoratori della miniera. L’attuale edificio è contraddistinto da dimensioni contenute e grande semplicità formale. Esternamente il prospetto, sviluppato in orizzontale, presenta la particolarità dell’ingresso collocato sull’estrema destra, mentre al centro campeggia una grande croce.

Internamente è costituito da un’aula a pianta rettangolare illuminata da una serie di finestre aperte sulla parete sinistra. La copertura lignea è con struttura a capriate. È l’unica chiesa di Carbonia a disporre di un organo a canne.

Il Colle Rosmarino con il suo parco urbano

Dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, proseguiamo lungo la via Coghinas e, dopo duecentocinquanta metri, svoltiamo a sinistra nella via Tirso che si dirige verso sud ovest, la seguiamo per centoventi metri, e vediamo alla destra della strada l’accesso al parcheggio, dove fermarci per visitare il Colle Rosmarino, che è il polmone verde della città, caratterizzato dalla presenza di pini e dalla tipica vegetazione della macchia mediterranea. La felice intuizione dei progettisti di Carbonia, di realizzare le abitazioni attorno al colle di Rosmarino, è diventata dal 2005 una realtà, da quando i dodici ettari di verde, di pini e macchia mediterranea che sovrastano da nord il centro abitato, sono entrati a far parte integrante della città. È un vero parco urbano, uno spazio attrezzato di area pic-nic, destinato alle famiglie ed ai bambini, agli atleti e agli amanti della natura, o semplicemente a chi vuole trascorrere qualche ora in piena tranquillità.

Dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, proseguiamo lungo la via Coghinas e, dopo duecentocinquanta metri, svoltiamo a sinistra nella via Tirso che si dirige verso sud ovest, la seguiamo per centoventi metri, e vediamo alla destra della strada l’accesso al parcheggio, dove fermarci per visitare il Colle Rosmarino, che è il polmone verde della città, caratterizzato dalla presenza di pini e dalla tipica vegetazione della macchia mediterranea. La felice intuizione dei progettisti di Carbonia, di realizzare le abitazioni attorno al colle di Rosmarino, è diventata dal 2005 una realtà, da quando i dodici ettari di verde, di pini e macchia mediterranea che sovrastano da nord il centro abitato, sono entrati a far parte integrante della città. È un vero parco urbano, uno spazio attrezzato di area pic-nic, destinato alle famiglie ed ai bambini, agli atleti e agli amanti della natura, o semplicemente a chi vuole trascorrere qualche ora in piena tranquillità.

Sono chilometri di sentieri tra gli alberi, panchine e fontanelle, luci per illuminare i percorsi notturni, un laghetto e un parco giochi per bambini, un ristorante. Nella sommità si trova la statua della Madonna del Minatore, e nella parte settentrionale, si trova un Bunker della seconda guerra mondiale, oltre ad un fossato di una sessantina di metri causato dall’esplosione di un ordigno durante quella guerra.

La chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata

Procedi in direzione sud ovest lungo la via Tirso, dopo duecentotrenta metri svoltiamo a destra nella via Cagliari. Dopo circa duecentocinquanta metri arriviamo a una rotonda dove prendiamo la seconda uscita che ci porta sulla via Liguria, la seguiamo per trecentocinquanta metri, e vediamo, alla destra della strada, al civico numero 73 della via Liguria, la facciata della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata. Si tratta di un’altra delle nuove Chiese parrocchiali di Carbonia, realizzata per servire le esigenze degli abitanti che vivono nelle zone a nord dell’abitato, in particolare il quartiere Monte Rosmarino ed il quartiero Lotto B. Nel 1946 la statua dell’Addolorata, che formava con quella di San Giovanni il gruppo della Pietà che si trovava nell’altare laterale della chiesa parrocchiale di San Ponziano, viene portata in forma privata fino a una piccola Cappella situata vicino al Colle Rosmarino, successivamente, nel 1953, la piccola Cappella viene eletta canonicamente a parrocchia con il titolo di Beata Vergine Addolorata per soddisfare le esigenze della popolazione del quartiere, e continua ad essere utilizzata fino al 1958, anno in cui viene ultimata la nuova chiesa dedicata alla Vergine Addolorata. L’edificio sorto nel rione di Rosmarino, quartiere popolare della giovane città di Carbonia, fondata appena venti anni prima, nel 1938. La chiesa presenta un singolare prospetto, dalla cui lettura emerge con chiarezza l’articolazione planivolumetrica dell’edificio, tutta basata sulla contrapposizione fra linee orizzontali e linee verticali. Posto al di sopra di una scalinata, il prospetto si articola in due porzioni principali: la prima, a sviluppo orizzontale e di altezza limitata, corrisponde alla larghezza complessiva della chiesa e all’altezza delle sue navate laterali, mentre la seconda, sviluppata in senso marcatamente verticale corrisponde alla larghezza e all’altezza della navata principale. Anche grazie alla volontà di dissimulare le aperture che pure lo articolano, ossia l’ingresso e le prese di luce, l’omogeneo paramento in pietra che riveste la facciata conferisce all’edificio un sapore arcaico, neo medievale.

Internamente la chiesa, a sviluppo longitudinale, suddivisa in tre navate, di cui le due laterali sviluppate in altezza per circa un terzo rispetto a quella centrale. Anche in considerazione del trattamento murario pieno delle sue pareti, quest ultima dunque domina, in tutti i sensi, l’edificio, conducendo lo sguardo del fedele verso la parete di fondo, illuminata da ampie finestre verticali che si sviluppano a tutta altezza.

Gli impianti sportivi della chiesa della Beata Vergine Addolorata

Accanto alla chiesa della Beata Vergine Addolorata sono presenti i suoi Impianti sportivi che comprendono procedendo verso sinistra prima un Campo da Calcetto, ossia da Calcio a cinque, con fondo in erba sintetica; più avanti un Campo Polivalente, con fondo in cemento, nel quale è possibile praticare come discipline la pallacanestro e la pallavolo; sul retro di questo un Campo da Calcio, con fondo in terra battuta. È presente, presso l’Oratorio San Luigi Orione, anche una Palestra, all’interno della quale si può praticare come disciplina il tennis da tavolo. Nessuno di questi impianti sportivi dispone di tribune per gli spettatori.

Il quartiere denominato Lotto B

Proseguiamo lungo la via Liguria che, dopo centottanta metri, continua sulla via Logudoro, la quale, dopo un ottantina di metri, incrocia la via Sebastiano Satta. Prendiamo la via Sebastiano Satta verso destra, la seguiamo per cinquecento metri, finch questa strada sbocca sulla via Sicilia, che prendiamo verso destra. Tra la via Sebastiano Satta e la via Sicilia, nella zona settentrionale della città, a nord est del colle Rosmarino, situato il quartiere denominato Lotto B nel quale vennero montati i primi edifici, inizialmente in legno ed in seguito in muratura, utilizzati per riporre gli attrezzi e per dare alloggio alle centinaia di operai per la costruzione della nuova città di Carbonia.  Dopo lunghe giornate di lavoro, i minatori trovavano riposo in case semplici ed essenziali, progettate dall’Ufficio Tecnico dell’Associazione ostruttori attrezzature Lavoro, che raccontano ancora oggi una storia di sacrificio e fatica, ma anche di comunità. Le abitazioni rappresentavano la tipologia edilizia più semplice ed economica. Il quartiere rimane densamente popolato almeno sino al 1943, quando, ultimata la costruzione dei primi alberghi operai, i lavoratori vengono trasferiti nei nuovi alloggi, ed i caseggiati vengono destinati al presidio militare. All’interno del quartiere, si trova anche quello che era il Dopolavoro Nord di Rosmarino, che era un edificio destinato alle attività ricreative dei minatori scapoli o sposati, con biliardi, tavolini per carte, materiale da lettura, radio, bar ed altro. L’edificio ospita ora abitazioni private.

Dopo lunghe giornate di lavoro, i minatori trovavano riposo in case semplici ed essenziali, progettate dall’Ufficio Tecnico dell’Associazione ostruttori attrezzature Lavoro, che raccontano ancora oggi una storia di sacrificio e fatica, ma anche di comunità. Le abitazioni rappresentavano la tipologia edilizia più semplice ed economica. Il quartiere rimane densamente popolato almeno sino al 1943, quando, ultimata la costruzione dei primi alberghi operai, i lavoratori vengono trasferiti nei nuovi alloggi, ed i caseggiati vengono destinati al presidio militare. All’interno del quartiere, si trova anche quello che era il Dopolavoro Nord di Rosmarino, che era un edificio destinato alle attività ricreative dei minatori scapoli o sposati, con biliardi, tavolini per carte, materiale da lettura, radio, bar ed altro. L’edificio ospita ora abitazioni private.

Nel quartiere Lotto B si trovano i resti della chiesa operaia dedicata alla Beata Vergine dell’Addolorata ormai sconsacrata

I sacerdoti di San Ponziano, nei primi anni quaranta, ottengono il permesso di celebrare la messa domenicale nel camerone che serviva come ritrovo delle guardie addette alla vigilanza di quella zona. Verso la fine del 1947, si inizia a celebrare la messa in un camerone ubicato in via Sicilia, centosessanta metri dall’incrocio con la via Sebastiano Satta, ad angolo con la via Spalato. La sua facciata viene caratterizzata da un campaniletto a vela, all’interno viene collocata della statua della Beata Vergine Addolorata, donata dalla chiesa di San Ponziano, in seguito la statua di San Giovanni e il bellissimo Crocifisso ligneo. La piccola cappella, considerata la Chiesa operaia di Rosmarino e dedicata alla Beata Vergine dell’Addolorata, è caratterizzata da una costruzione a camerone, costituita da un unico piano con pianta rettangolare allungata e tetto a due spioventi, senza tramezzature interne.

I sacerdoti di San Ponziano, nei primi anni quaranta, ottengono il permesso di celebrare la messa domenicale nel camerone che serviva come ritrovo delle guardie addette alla vigilanza di quella zona. Verso la fine del 1947, si inizia a celebrare la messa in un camerone ubicato in via Sicilia, centosessanta metri dall’incrocio con la via Sebastiano Satta, ad angolo con la via Spalato. La sua facciata viene caratterizzata da un campaniletto a vela, all’interno viene collocata della statua della Beata Vergine Addolorata, donata dalla chiesa di San Ponziano, in seguito la statua di San Giovanni e il bellissimo Crocifisso ligneo. La piccola cappella, considerata la Chiesa operaia di Rosmarino e dedicata alla Beata Vergine dell’Addolorata, è caratterizzata da una costruzione a camerone, costituita da un unico piano con pianta rettangolare allungata e tetto a due spioventi, senza tramezzature interne.  Un unico ingresso si apre al centro di uno dei lati minori, mentre sui lati più lunghi si affacciano una serie ritmica di finestre, e sulla facciata principale è presente un campanile a vela, al cui interno è contenuta una piccola campana, riproposizione di un linguaggio vernacolare che richiama antichi modelli di architettura sacra minore nell’Isola. Nel 1953 la piccola cappella viene eletta a Parrocchia con il titolo di Beata Vergine Addolorata, e continua ad essere utilizzata fino al 1958, anno in cui viene ultimata la nuova chiesa di Rosmarino, dedicata sempre alla Vergine Addolorata. Il comune di Carbonia ha deciso ed effettuato la ristrutturazione dell’ex piccola chiesa Operaia ormai sconsacrata, e la ha inclusa nel progetto di riqualificazione di tutto il quartiere Lotto B.

Un unico ingresso si apre al centro di uno dei lati minori, mentre sui lati più lunghi si affacciano una serie ritmica di finestre, e sulla facciata principale è presente un campanile a vela, al cui interno è contenuta una piccola campana, riproposizione di un linguaggio vernacolare che richiama antichi modelli di architettura sacra minore nell’Isola. Nel 1953 la piccola cappella viene eletta a Parrocchia con il titolo di Beata Vergine Addolorata, e continua ad essere utilizzata fino al 1958, anno in cui viene ultimata la nuova chiesa di Rosmarino, dedicata sempre alla Vergine Addolorata. Il comune di Carbonia ha deciso ed effettuato la ristrutturazione dell’ex piccola chiesa Operaia ormai sconsacrata, e la ha inclusa nel progetto di riqualificazione di tutto il quartiere Lotto B.

La chiesa parrocchiale di Cristo Re

Dal termine della via Roma nella piazza Roma, prendiamo a destra la via Catania che si sviluppa a nord della piazza del Minatore. Seguiamo la via Catania per circa duecento metri fino a dove sbocca sulla via della Vittoria, svoltiamo a destra nella via della Vittoria per poi, dopo una trentina di metri, svoltare a sinistra nella via Gallura. Dopo circa centocinquanta metri svolta a destra nella via Cannas e, percorsa una cinquantina di metri, prendiamo a sinistra il corso Iglesias. Lungo il corso Iglesias, dopo circa trecentocinquanta metri, prima di una rotonda sulla piazza Iglesias, alla sinistra della strada si affaccia la Chiesa di Cristo Re. Si tratta di un’altra delle nuove Chiese parrocchiali di Carbonia, realizzata per servire le esigenze degli abitanti che vivono nelle zone a sud est dell’abitato, in particolare Cannas di Sotto e Palazzoni Serbariu. La costruzione di questa chiesa ha avuto inizio nel 1980 ed stata aperta al culto nel 1992, mentre stata eretta a parrocchiale nel 1968. La chiesa ha una pianta a croce, con l’aula divisa in tre parti. La principale quella centrale, e si sviluppano due parti laterali. La copertura caratterizzata da una parte centrale coperta con solaio piano su pilastri verticali, il tutto raccordato, nei quattro lati, con soletta inclinata di forma curvilinea, retta da quattro travi, sempre curvilinee, in risalto sia nella parte interna che nella parte esterna. Nelle pareti verticali sono state ricavate le finestre che danno luce all’intera aula e al presbiterio. Altre finestre sono state ricavate nelle pareti laterali su tutti i lati.

La sacrestia stata realizzata nella parte posteriore e vi si accede attraverso una porta ubicata vicino all’area presbiterale. Il pronao coperto con solaio piano in cemento armato a una quota inferiore rispetto alla parte bassa della copertura della chiesa.

Il parco urbano Sa Grutta

Dalla via Roma, a poco più di duecentocinquanta metri dalla piazza Roma, prendiamo a destra il viale Napoli che avevamo già preso per recarci a visitare il Museo Archeologico Villa Sulcis. Seguiamo il viale Trento per ottocentocinquanta metri, poi usciamo dalla rotonda in piazza Iglesias e proseguiamo verso est sulla continuazione del viale Trento, che è la via Santa Caterina e ci porta nell’area residenziale di Santa Caterina. Seguita per centocinquanta metri lungo la via Santa Caterina, prendiamo a sinistra, ossia verso nord, la via Galileo Galilei, la seguiamo per quattrocentocinquanta metri, e vediamo, alla destra della strada, il cancello di accesso al Parco Urbano Sa Grutta, chiamato anche Parco Archeologico Cannas di Sotto. Si tratta di un parco urbano situato all’interno del tessuto cittadino, ad ovest rispetto il corso Iglesias e che si sviluppa fino alla successiva traversa che è la via Alghero.

Dalla via Roma, a poco più di duecentocinquanta metri dalla piazza Roma, prendiamo a destra il viale Napoli che avevamo già preso per recarci a visitare il Museo Archeologico Villa Sulcis. Seguiamo il viale Trento per ottocentocinquanta metri, poi usciamo dalla rotonda in piazza Iglesias e proseguiamo verso est sulla continuazione del viale Trento, che è la via Santa Caterina e ci porta nell’area residenziale di Santa Caterina. Seguita per centocinquanta metri lungo la via Santa Caterina, prendiamo a sinistra, ossia verso nord, la via Galileo Galilei, la seguiamo per quattrocentocinquanta metri, e vediamo, alla destra della strada, il cancello di accesso al Parco Urbano Sa Grutta, chiamato anche Parco Archeologico Cannas di Sotto. Si tratta di un parco urbano situato all’interno del tessuto cittadino, ad ovest rispetto il corso Iglesias e che si sviluppa fino alla successiva traversa che è la via Alghero.

Il Parco urbano è collegato al Museo Archeologico Villa Sulcis attraverso un passaggio coperto, con ingresso dalla via Galileo Galilei, quasi di fronte al cancello di accesso, e che porta fino alla via della Vittoria circa all’incrocio con la via Campania dove si trova l’ingresso del Museo.

Il parco ospita la necropoli ipogeica di Cannas di Sotto

All’interno del parco urbano Sa Grutta, si trova la Necropoli ipogeica di Cannas di Sotto, scavata in un basso rilievo calcareo formatosi nel Cenozoico, che si compone attualmente di almeno ventisei ipogei, dei quali solo alcuni sono stati indagati scientificamente, custoditi in circa tre ettari di parco urbano. Si tratta dell’area funeraria di un insediamento preistorico databile fra il Neolitico Finale, il periodo che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo e secondo la datazione tradizionale tra il 3200 ed il 2800 avanti Cristo, e le prime fasi dell’Eneolitico, che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 3200 ed il 3000 avanti Cristo e secondo una datazione più tradizionale tra il 2800 ed il 2600 avanti Cristo. La necropoli risulta particolarmente interessante per la sua estensione, per la sua ubicazione e per la variet tipologica delle sue tombe. Fra gli ipogei finora individuati, infatti, è frequente trovare architetture interessanti, frutto di ampliamenti e rimaneggiamenti di varie epoche. È possibile distinguere infatti due grandi gruppi, uno generalmente più antico, caratterizzato da un ingresso a pozzetto verticale, l’altro più recente, caratterizzato da ingresso orizzontale, con la porta aperta sulla parete rocciosa. Tuttavia in molti ipogei si possono osservare entrambi gli accessi, dato che nel periodo Eneolitico molte tombe sono state ampliate e dotate di un ingresso a porta. Tra le tombe, la Tomba 12 ha rivelato una planimetria composta da un corridoio d’accesso, un piccolo pozzetto verticale a scivolo, un primo ambiente a pianta rettangolare, un secondo vano a pianta circolare accessibile da una piccola porta, dotato di un pilastro centrale risparmiato nella roccia.

All’interno del parco urbano Sa Grutta, si trova la Necropoli ipogeica di Cannas di Sotto, scavata in un basso rilievo calcareo formatosi nel Cenozoico, che si compone attualmente di almeno ventisei ipogei, dei quali solo alcuni sono stati indagati scientificamente, custoditi in circa tre ettari di parco urbano. Si tratta dell’area funeraria di un insediamento preistorico databile fra il Neolitico Finale, il periodo che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo e secondo la datazione tradizionale tra il 3200 ed il 2800 avanti Cristo, e le prime fasi dell’Eneolitico, che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 3200 ed il 3000 avanti Cristo e secondo una datazione più tradizionale tra il 2800 ed il 2600 avanti Cristo. La necropoli risulta particolarmente interessante per la sua estensione, per la sua ubicazione e per la variet tipologica delle sue tombe. Fra gli ipogei finora individuati, infatti, è frequente trovare architetture interessanti, frutto di ampliamenti e rimaneggiamenti di varie epoche. È possibile distinguere infatti due grandi gruppi, uno generalmente più antico, caratterizzato da un ingresso a pozzetto verticale, l’altro più recente, caratterizzato da ingresso orizzontale, con la porta aperta sulla parete rocciosa. Tuttavia in molti ipogei si possono osservare entrambi gli accessi, dato che nel periodo Eneolitico molte tombe sono state ampliate e dotate di un ingresso a porta. Tra le tombe, la Tomba 12 ha rivelato una planimetria composta da un corridoio d’accesso, un piccolo pozzetto verticale a scivolo, un primo ambiente a pianta rettangolare, un secondo vano a pianta circolare accessibile da una piccola porta, dotato di un pilastro centrale risparmiato nella roccia.

In questa tomba sono stati rinvenuti ben 62.534 reperti ossei, di cui 51.161 sono riferibili a individui adulti e 11.373 a subadulti. Sono stati quindi individuati 225 individui adulti e 60 individui subadulti di etàinferiore ai sette anni. Tra i reperti che facevano parte del corredo funerario, si segnalano in particolare due statuette femminili in osso, pertinenti allo stile cosiddetto delle braccia conserte, riferibile alla cultura di San Ciriaco.

Dal 2006 sono stati svolti lavori per la valorizzazione di questa necropoli ipogeica. Alcune delle domus de janas che formano la necropoli sono già state scavate e rese fruibili, soprattutto in occasione di manifestazioni culturali organizzate dal comune di Carbonia.

Dal 2006 sono stati svolti lavori per la valorizzazione di questa necropoli ipogeica. Alcune delle domus de janas che formano la necropoli sono già state scavate e rese fruibili, soprattutto in occasione di manifestazioni culturali organizzate dal comune di Carbonia.  Sulla sommità della collina che ospita la necropoli si trova uno spazio destinato dal Museo Archeologico Villa Sulcis alle esposizioni temporanee, grazie al restauro dell’antico Medau Sa Grutta, ossia il Casale della grotta, al cui interno i temi dell’archeologia si integrano con quelli delle tradizioni e della storia recente della comunità. Il medau Sa Grutta ospita, in uno dei suoi ambienti, la ricostruzione dell’interno di una capanna neolitica, uno spaccato che consente ai visitatori di vivere immersi nella quotidianitàdi quel periodo e rivivere tutte le attivitàpraticate dalle comunitàdell’epoca. Si tratta, quindi, di un apparato didattico permanente, situato nella corte dell’antico Medau, che consente di inquadrare il parco urbano Sa Grutta nello sfondo della Preistoria della Sardegna, e di approfondire alcuni temi dell’archeologia della necropoli.

Sulla sommità della collina che ospita la necropoli si trova uno spazio destinato dal Museo Archeologico Villa Sulcis alle esposizioni temporanee, grazie al restauro dell’antico Medau Sa Grutta, ossia il Casale della grotta, al cui interno i temi dell’archeologia si integrano con quelli delle tradizioni e della storia recente della comunità. Il medau Sa Grutta ospita, in uno dei suoi ambienti, la ricostruzione dell’interno di una capanna neolitica, uno spaccato che consente ai visitatori di vivere immersi nella quotidianitàdi quel periodo e rivivere tutte le attivitàpraticate dalle comunitàdell’epoca. Si tratta, quindi, di un apparato didattico permanente, situato nella corte dell’antico Medau, che consente di inquadrare il parco urbano Sa Grutta nello sfondo della Preistoria della Sardegna, e di approfondire alcuni temi dell’archeologia della necropoli.

Il Campo Sportivo Santa Barbara

Dalla rotonda di piazza Iglesias, prendiamo verso sud la via Giovanni Maria Angioi, la seguiamo per circa trecento metri e prendiamo a destra, ossia verso ovest, la via Giuseppe Mazzini. Subito all’inizio della via Giuseppe Mazzini, alla destra della strada, c'è il cancello di ingresso del Campo Sportivo Santa Barbara. Si tratta di un campo da calcio, con fondo in terra battuta, che non è dotato di tribune per gli spettatori.

La sede della Provincia del Sud Sardegna