Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

I dintorni di Carbonia con il riparo sotto la roccia di Su Carroppu e con le diverse frazioni a sud dell’abitato

In questa tappa del nostro viaggio, ci recheremo a visitare i dintorni della Città di Carbonia, con i rinvenimenti nel riparo sotto la roccia di Su Carroppu e con le diverse frazioni a sud dell’abitato ed i resti delle miniere nei loro territori.

Visita dei dintorni ad est e a sud della città di Carbonia

Ci rechiamo, ora, a visitare i dintorni a est ed a sud di Carbonia, con le diverse frazioni che in essi si trovano. Vedremo anche i diversi resti archeologici, la miniera di Serbariu ed i diversi Musei minerari.

La frazione Sirri

A nord est dell’abitato di Carbonia si trova la sua frazione Sirri. Dalla piazza Roma prendiamo, alla sinistra della chiesa parrocchiale, la via San Ponziano, dopo un centinaio di metri svoltiamo a destra in via Lucania, e dopo un altro centinaio di metri arriviamo a una rotonda. Prendiamo la seconda uscita che è la via 18 Dicembre, dopo quattrocento metri svoltiamo a destra in via Marche, dopo trecento metri a destra in via Sarrabus, e dopo una settantina di metri a destra prendiamo la via Sirri la seguiamo per circa cinque chilometri ed arriviamo all’interno della frazione Sirri (altezza metri 346, distanza in linea d’aria circa 6.4 chilometri, abitanti circa 42), già antico casale, situata sull’omonimo colle. Sirri nasce ufficialmente nel 1772, quando il Nicolas Balisay ottiene dal marchese di Palmas la concessione del Tenimento di Sirri, venticinque ettari di terreno da coltivare, più la cussorgia destinata al pascolo del bestiame, vi costruisce il furriadroxiu ossia il suo insediamento agropastorale monofamiliare, nel quale trasferisce la sua famiglia. Oggi, Sirri è costituita da una borgata costituita da interessanti edifici rurali e da tipiche costruzioni rustiche, abitata da decine di famiglie, che si trova in una cornice ambientale suggestiva, circondata da piccole zone verdi con lecci.

A nord est dell’abitato di Carbonia si trova la sua frazione Sirri. Dalla piazza Roma prendiamo, alla sinistra della chiesa parrocchiale, la via San Ponziano, dopo un centinaio di metri svoltiamo a destra in via Lucania, e dopo un altro centinaio di metri arriviamo a una rotonda. Prendiamo la seconda uscita che è la via 18 Dicembre, dopo quattrocento metri svoltiamo a destra in via Marche, dopo trecento metri a destra in via Sarrabus, e dopo una settantina di metri a destra prendiamo la via Sirri la seguiamo per circa cinque chilometri ed arriviamo all’interno della frazione Sirri (altezza metri 346, distanza in linea d’aria circa 6.4 chilometri, abitanti circa 42), già antico casale, situata sull’omonimo colle. Sirri nasce ufficialmente nel 1772, quando il Nicolas Balisay ottiene dal marchese di Palmas la concessione del Tenimento di Sirri, venticinque ettari di terreno da coltivare, più la cussorgia destinata al pascolo del bestiame, vi costruisce il furriadroxiu ossia il suo insediamento agropastorale monofamiliare, nel quale trasferisce la sua famiglia. Oggi, Sirri è costituita da una borgata costituita da interessanti edifici rurali e da tipiche costruzioni rustiche, abitata da decine di famiglie, che si trova in una cornice ambientale suggestiva, circondata da piccole zone verdi con lecci.

La chiesa di Santa Lucia

La strada che ci ha portati a Sirri entra nell’abitato da ovest, e qui, seguendo le indicazioni, prendiamo la strada verso nord, che, in quattrocentocinquanta metri, ci porta al parco di Santa Lucia, all’interno del quale si trova la Chiesa di Santa Lucia. Si tratta di una piccola chiesa medievale che si trova vicino alla borgata, immersa in un magnifico contesto ambientale, ricco di macchia mediterranea con boschi di leccio e sughero, dove numerose specie di piante, arbusti e fiori che crescono spontanei. Forse risalente al periodo giudicale, la chiesa oggi ha perso molte delle caratteristiche originarie in seguito alle imponenti ristrutturazioni delle quali è stata oggetto.

I pochi resti della Miniera di Monte Spina

Dalla chiesa di Santa Lucia procediamo in direzione nord su una strada sterrata e, dopo un chilometro e seicento metri, svoltiamo a destra. Percorso un chilometro e mezzo lungo quest'altra strada sterrata non in buono stato, raggiungiamo i pochi resti della miniera di Monte Spina, la cui attività estrattiva mineraria prevalente è stata di piombo, galena argentifera, zinco e ferro. La concessione di Monte Spina è stata rilasciata nel 1900 a Gustavo Cappa, responsabile della Società Vieille Montagne, in contemporanea con quella di Monte Tasua, gestita dalla stessa società. La concessione comprendeva un’estensione di oltre trecentosettanta ettari in territorio vicino alla miniera di Serbariu. Fino al 1921 la Società Vieille Montagne coltivava il giacimento mineralizzato a piombo argentifero. In tempi più recenti la Rimisa Spa si è occupata dell’area, ed ora l’area mineraria risulta totalmente abbandonata. con le poche tracce minerarie nascoste tra la fitta vegetazione.

Quello che resta delle antiche strutture è posto a nord rispetto al Monte Spina, ed in particolare sono presenti diversi edifici oramai ridotti a rudere, un forno di calcinazione in buono stato di conservazione, una galleria franata, ed un pericoloso pozzo per nulla segnalato e poco visibile. Gli scavi si trovano, invece, sulle falde del Monte Spina, occultati dalla vegetazione, dato che nell’area di Monte Spina è presente un vasto rimboschimento ad Eucaliptus, che ha contribuito a cancellare le tracce dell’antico sito minerario.

Il riparo sotto la roccia nel quale sono stati rinvenuti i resti della facies culturale di Su Carroppu

Sirri è notevole anche dal punto di vista archeologico, infatti, più avanti, dopo la chiesa di Santa Lucia procediamo in direzione nord su una strada sterrata e, dopo un chilometro e duecento metri, si trova un sentiero sulla destra che, in qualche centinaio di metri, porta all’interessante località preistorica di Su Carroppu o Su Corropu.

Sirri è notevole anche dal punto di vista archeologico, infatti, più avanti, dopo la chiesa di Santa Lucia procediamo in direzione nord su una strada sterrata e, dopo un chilometro e duecento metri, si trova un sentiero sulla destra che, in qualche centinaio di metri, porta all’interessante località preistorica di Su Carroppu o Su Corropu.  Il riparo sotto la roccia di Su Carroppu è l’insediamento più antico rinvenuto nel territorio di Carbonia, situato sulle colline calcaree. Si tratta di una piccola e poco profonda cavità naturale che domina dall’alto di una parete rocciosa una chiusa valle, ed è uno dei primi insediamenti umani in Sardegna. Ha un ingresso pressoché triangolare, alto quattro metri e largo dieci metri, la profondità della camera ipogeica è di circa sei metri. Sulla parete di fondo si aprono due brevi diramazioni, parallele, lunghe una tre e l’altra quattro metri. La cavità è servita, probabilmente, come riparo ad un gruppo umano che praticava la caccia e la raccolta durante il Neolitico antico, come spazio funerario nei periodi successivi. In questo riparo sono state rinvenuti due scheletri che testimonino un’antichissima frequentazione umana già nel Mesolitico, e poi rinvenimenti che hanno dato il nome alla cosiddetta facies culturale di Su Carroppu.

Il riparo sotto la roccia di Su Carroppu è l’insediamento più antico rinvenuto nel territorio di Carbonia, situato sulle colline calcaree. Si tratta di una piccola e poco profonda cavità naturale che domina dall’alto di una parete rocciosa una chiusa valle, ed è uno dei primi insediamenti umani in Sardegna. Ha un ingresso pressoché triangolare, alto quattro metri e largo dieci metri, la profondità della camera ipogeica è di circa sei metri. Sulla parete di fondo si aprono due brevi diramazioni, parallele, lunghe una tre e l’altra quattro metri. La cavità è servita, probabilmente, come riparo ad un gruppo umano che praticava la caccia e la raccolta durante il Neolitico antico, come spazio funerario nei periodi successivi. In questo riparo sono state rinvenuti due scheletri che testimonino un’antichissima frequentazione umana già nel Mesolitico, e poi rinvenimenti che hanno dato il nome alla cosiddetta facies culturale di Su Carroppu.

Testimonianze di frequentazione umana nel Mesolitico

Il sito di Su Carroppu è di grande interesse archeologico perché al suo interno sono state ritrovate antichissime testimonianze di frequentazione umana nel Mesolitico. La presenza di due scheletri ritrovati nel sito, secondo i ricercatori, testimoniano l’usanza della sepoltura in grotta. Le ossa sono state trovate nel riparo sotto roccia ma purtroppo, a causa della lunga frequentazione del sito, non nella posizione originaria in cui erano state sepolte. Per fortuna i resti vennero inglobati in concrezioni calcaree dovute allo stillicidio dell’acqua, e si conservarono in condizioni tali da permettere una analisi tanto delicata come quella archeogenetica del Dipartimento di Prestoria dell’Università di Cagliari, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che contiene un’eccezionale scoperta. Dal DNA di due scheletri emerge che l’Isola era abitata sino dal Mesolitico, e che i primi abitanti non avevano nulla in comune con i coloni arrivati successivamente. La Sardegna era abitata anche 11mila anni fa, come dimostrano le analisi genetiche di resti ossei umani e studiati dal Dipartimento di Prestoria dell’Università di Cagliari in collaborazione con le Università di Firenze e Ferrara.

Il sito di Su Carroppu è di grande interesse archeologico perché al suo interno sono state ritrovate antichissime testimonianze di frequentazione umana nel Mesolitico. La presenza di due scheletri ritrovati nel sito, secondo i ricercatori, testimoniano l’usanza della sepoltura in grotta. Le ossa sono state trovate nel riparo sotto roccia ma purtroppo, a causa della lunga frequentazione del sito, non nella posizione originaria in cui erano state sepolte. Per fortuna i resti vennero inglobati in concrezioni calcaree dovute allo stillicidio dell’acqua, e si conservarono in condizioni tali da permettere una analisi tanto delicata come quella archeogenetica del Dipartimento di Prestoria dell’Università di Cagliari, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che contiene un’eccezionale scoperta. Dal DNA di due scheletri emerge che l’Isola era abitata sino dal Mesolitico, e che i primi abitanti non avevano nulla in comune con i coloni arrivati successivamente. La Sardegna era abitata anche 11mila anni fa, come dimostrano le analisi genetiche di resti ossei umani e studiati dal Dipartimento di Prestoria dell’Università di Cagliari in collaborazione con le Università di Firenze e Ferrara.  Questi due individui su tre hanno restituito la possibilità di ricostruire per intero il genotipo. È il dato estremamente interessante perché rivela che il loro patrimonio genetico ha pochissimo in comune con i Neolitici, che hanno seguito la colonizzazione dell’Isola circa 3mila anni più tardi. Dal punto di vista anatomico si ritene che gli uomini del Mesolitico fossero assolutamente identici a noi. Si distinguevano da noi semplicemente per il fatto che predavano le loro risorse di sussistenza, cioè le raccoglievano, o cacciavano specie animali peraltro poche in Sardegna. Sembra che una buona parte della loro attività di procacciamento del cibo fosse gravitante sulle risorse marine, ed è questa una delle ragioni per cui vediamo che gli insediamenti di queste fasi sono per lo più dislocati intorno alle coste.

Questi due individui su tre hanno restituito la possibilità di ricostruire per intero il genotipo. È il dato estremamente interessante perché rivela che il loro patrimonio genetico ha pochissimo in comune con i Neolitici, che hanno seguito la colonizzazione dell’Isola circa 3mila anni più tardi. Dal punto di vista anatomico si ritene che gli uomini del Mesolitico fossero assolutamente identici a noi. Si distinguevano da noi semplicemente per il fatto che predavano le loro risorse di sussistenza, cioè le raccoglievano, o cacciavano specie animali peraltro poche in Sardegna. Sembra che una buona parte della loro attività di procacciamento del cibo fosse gravitante sulle risorse marine, ed è questa una delle ragioni per cui vediamo che gli insediamenti di queste fasi sono per lo più dislocati intorno alle coste.

I rinvenimenti che attestano una successiva frequentazione nel Neolitico

I rinvenimenti in questo riparo attestano una successiva frequentazione nel Neolitico, che hanno dato il nome alla cosiddetta facies culturale di Su Carroppu. A partire dal 1968, nelle campagne di scavi portate avanti dagli archeologi Enrico Atzeni e Gèrard Bailloud nel riparo sotto roccia di Su Carroppu, vengono rinvenute, in strati archeologici inviolati, ceramiche ad impasto grossolano di colore nerogrigio, riferite a ciotole a calotta, olle globoidi e pentole con anse, a maniglia orizzontale oppure con bugne forate, decorate a crudo con singolari motivi geometrici di tipo cardiale, insieme a strumenti litici di forma geometrica come bulini e raschiatoi fabbricati con ossidiana proveniente dal Monte Arci. Viene rinvenuta anche la presenza di resti di antichi pasti, con il rinvenimento di ossa di animali come il cervo, il prolagus sardus, il cinghiale, documentando così una economia basata sull’allevamento, la caccia, la pesca. I reperti provenienti dal riparo sotto la roccia di Su Carroppu sono, oggi, esposti in parte nel museo Villa Sulcis di Carbonia, ed in parte anche nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

Si ritiene che non ci siano stati contatti tra i due gruppi umani

Si ritiene, quindi, che il riparo di Su Carroppu sia stato utilizzato dall’uomo dapprima sporadicamente, poi popolato in maniera assidua nel Neolitico Antico, e sia stato usato anche come luogo di sepoltura nei periodi successivi, fino all’Età del ferro. Sembrerebbe, quindi, che per alcuni secoli l’Isola sia stata disabitata, e comunque al suo arrivo l’uomo Neolitico non sia entrato in contatto con le popolazioni più antiche, Mesolitiche. I dati scientifici non parlano di avvicendamento sul territorio, evidenziano, invece, una frequentazione episodica, intermittente e stagionale delle genti mesolitiche. Poiché le attestazioni cessano mezzo millennio prima dell’arrivo dei Neolitici, che colonizzeranno l’Isola in maniera definitiva, è chiaro che tra i due gruppi umani non ci siano stati contatti e interazioni.

Lungo la strada per la frazione Medadeddu si trova il Cimitero di Carbonia

A nord est dell’abitato di Carbonia si trova la sua frazione Sirri. Dalla piazza Roma prendiamo, alla sinistra della chiesa parrocchiale, la via San Ponziano, dopo un centinaio di metri svoltiamo a destra in via Lucania, e dopo un altro centinaio di metri arriviamo a una rotonda. Prendiamo la prima uscita che è la prosecuzione della via Lucania, dopo duecentocinquanta metri svoltiamo a destra nel corso Iglesias, dopo seicento metri arriviamo nella piazza Iglesias dove proseguiamo dritti con la via Giovanni Maria Angioi. Dopo aver percorso trecento metri svoltiamo a sinistra in via Lubiana, dopo una settantina di metri a destra in via Medadeddu.

Il Cimitero Comunale di Carbonia

Da dove la avevamo presa, percorsa la via Medadeddu per centotrenta metri svoltimo a sinistra e prendiamo la via del Cimitero. Lungo la via del Cimitero, dopo quattrocento metri, si vede alla destra l’ingresso del nuovo Cimitero Comunale di Carbonia, che si trova nella località Medadeddu e che ha sostituito il vecchio Cimitero Monumentale di Serbariu. Il cimitero, realizzato nel 1940 su progetto di Ignazio Guidi e Cesare Valle, occupa un lotto di circa 4mila metri quadrati, e risulta completamente recintato da un muro che contiene loculi. Lo spazio viene articolato intorno ad un asse centrale di simmetria che va dai fornici d’ingresso fino alla chiesa con ossario, uniti da un viale in pendenza, inoltre, intorno alla chiesa è disposta una esedra di cappelle familiari. Il muro ha una superficie intonacata e poggia su un alto zoccolo di trachite rossa, la stessa pietra costituisce muretti e gradini dei terrazzamenti.

Da dove la avevamo presa, percorsa la via Medadeddu per centotrenta metri svoltimo a sinistra e prendiamo la via del Cimitero. Lungo la via del Cimitero, dopo quattrocento metri, si vede alla destra l’ingresso del nuovo Cimitero Comunale di Carbonia, che si trova nella località Medadeddu e che ha sostituito il vecchio Cimitero Monumentale di Serbariu. Il cimitero, realizzato nel 1940 su progetto di Ignazio Guidi e Cesare Valle, occupa un lotto di circa 4mila metri quadrati, e risulta completamente recintato da un muro che contiene loculi. Lo spazio viene articolato intorno ad un asse centrale di simmetria che va dai fornici d’ingresso fino alla chiesa con ossario, uniti da un viale in pendenza, inoltre, intorno alla chiesa è disposta una esedra di cappelle familiari. Il muro ha una superficie intonacata e poggia su un alto zoccolo di trachite rossa, la stessa pietra costituisce muretti e gradini dei terrazzamenti.  Significativo il bel portale di ingresso costituito da una serie di tre archi ad andamento parabolico, che incorniciano gli accessi al cimitero raccordando tra loro due bassi corpi di fabbrica ed incorniciando la retrostante cappella posta lungo l’asse monumentale dell’impianto. Al termine del viale principale di accesso si trova la cappella, caratterizzata da un impianto di grande semplicità, che si compone di un vano unico a pianta rettangolare, cui si accosta nella porzione posteriore, un abside semicircolare che funge da fulcro per le circostanti sepolture anch’esse conformate planimetricamente ad arco a tutto sesto. La cappella si eleva al di sopra della quota del terreno, mediante un alto basamento raggiungibile attraverso una scala esterna in trachite rossa, materiale lapideo impiegato nella realizzazione di numerosi edifici della città.

Significativo il bel portale di ingresso costituito da una serie di tre archi ad andamento parabolico, che incorniciano gli accessi al cimitero raccordando tra loro due bassi corpi di fabbrica ed incorniciando la retrostante cappella posta lungo l’asse monumentale dell’impianto. Al termine del viale principale di accesso si trova la cappella, caratterizzata da un impianto di grande semplicità, che si compone di un vano unico a pianta rettangolare, cui si accosta nella porzione posteriore, un abside semicircolare che funge da fulcro per le circostanti sepolture anch’esse conformate planimetricamente ad arco a tutto sesto. La cappella si eleva al di sopra della quota del terreno, mediante un alto basamento raggiungibile attraverso una scala esterna in trachite rossa, materiale lapideo impiegato nella realizzazione di numerosi edifici della città.

La frazione Medaddeddu

Da dove la avevamo presa, percorsa la via Medadeddu per per seicento metri arriviamo all’interno della frazione Medadeddu (altezza metri 62, distanza in linea d’aria circa 2.4 chilometri, abitanti circa 394), già nota come Medau Is Cabiddus. Si tratta di un’area residenziale di Carbonia che era un tempo un Medau, ossia un casale agropastorale, il quale apparteneva alla circoscrizione municipale di Serbariu, quando questo era un comune autonomo.

L’importante frazione Serbariu con la chiesa parrocchiale di San Narciso

Da dove abbiamo preso la via Lubiana, la seguiamo per poco più di un chilometro, ed arriviamo all’interno della frazione Serbariu (altezza indefinita, distanza in linea d’aria circa 2.2 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti). Questa frazione, ormai completamente inglobata nella città di cui costituisce la periferia sud orientale, si può considerare il nucleo originario del comune di Carbonia. Secondo alcuni il suo nome potrebbe derivare dal sardo S’Erba de S’Arrìu, ossia L’erba del rio; mentre secondo altri potrebbe derivare dal sardo Serba Arrìu o Serba Rìu, ossia Preservata o salvata dal rio, ed indicherebbe un luogo riparato dalle esondazioni del vicino rio Santu Milanu, ossia San Gemiliano, che era denominato nelle carte catastali ottocentesche con il nome di rio Bau Baccas, ossia Guado delle Vacche.

Da dove abbiamo preso la via Lubiana, la seguiamo per poco più di un chilometro, ed arriviamo all’interno della frazione Serbariu (altezza indefinita, distanza in linea d’aria circa 2.2 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti). Questa frazione, ormai completamente inglobata nella città di cui costituisce la periferia sud orientale, si può considerare il nucleo originario del comune di Carbonia. Secondo alcuni il suo nome potrebbe derivare dal sardo S’Erba de S’Arrìu, ossia L’erba del rio; mentre secondo altri potrebbe derivare dal sardo Serba Arrìu o Serba Rìu, ossia Preservata o salvata dal rio, ed indicherebbe un luogo riparato dalle esondazioni del vicino rio Santu Milanu, ossia San Gemiliano, che era denominato nelle carte catastali ottocentesche con il nome di rio Bau Baccas, ossia Guado delle Vacche.

Brevi cenni storici

In periodo preistorico la zona viene frequentata come attestato dal ritrovamento di reperti in numerose grotte come la grotta di Serbariu, nella necropoli di Cannas di Sotto, negli insediamenti nella valle del rio Cannas, e diversi nuraghi. Altri ritovamenti si fanno risalire alla successiva civiltà fenicia e punica ed alla dominazione di Roma. Il periodo giudicale è documentato da fonti storiche che citano questa località come Bidda de Serbariu. Durante il periodo del dominio pisano, e in quello successivo aragonese e spagnolo, il territorio di Serbariu venne abbandonato a causa delle frequenti incursioni barbaresche provenienti dalle vicine coste del Sulcis. Nel periodo di dominazione sabauda, si registra un lento ripopolamento con l’insediamento di famiglie iglesienti e di pastori barbaricini. Serbariu rinasce, quindi, tra il diciottessimo ed il diciannovesimo secolo, soprattutto grazie alle estrazioni minerarie dato che la sua storia è strettamente legata a quella della omonima miniera, e viene proclamato Comune di Serbariu nel 1853, staccandosi da Villamassargia, di cui era stata una frazione. Lo status di comune autonomo per Serbariu si mantiene sino alla fondazione di Carbonia, che nel 1937 ne acquisisce tutto il territorio comunale. Fino ad alcuni decenni or sono, il tessuto delle viuzze strette sulle quali si affacciano le case basse a struttura tipicamente sulcitana, con cortile interno e lolla, risultava nettamente separato dal contesto urbano di Carbonia. Oggi la notevole espansione dell’edilizia privata ha unito le propaggini della città al nucleo originario di Serbariu. Dell’antica borgata di Serbariu non è rimasto quasi più nulla, le vecchie case, tipiche della tradizione rurale, sono state sostituite da abitazioni in stile moderno, benché in questi ultimi anni vi sia un tentativo di recupero delle vecchie tradizioni popolari e agropastorali dell’antico borgo.

I murales di Debora Diana

Situati in alcune piazze e vie dell’abitato di Serbariu, i murales realizzati dall’artista Debora Diana illustrano vari aspetti della Sardegna, in particolare la vita popolare, le usanze, l’antico folklore.

La chiesa parrocchiale di San Narciso

La via Lubiana ci porta all’interno dell’abitato, ed al suo termina parte a sinistra la via Fabio Filzi. Al civico numero 6 della via Fabio Filzi, si trova la Chiesa di San Narciso dedicata al Vescovo di Gerusalemme, che è la parrocchiale della frazione Serbariu ed è stata eretta in luogo di una chiesa ottocentesca che l’aveva preceduta. La chiesa, che è stata edificata fra il 1860 e il 1863, è dotata di una facciata a capanna in cui si contrappongo due livelli, Nel contesto del primo, dominato dal vuoto di una zona pensata alla stregua di un portico, è collocato l’ingresso principale, posto all’apice di una scalinata. Il secondo, in muratura, ospita invece tre finestre, di cui una centrale circolare e due laterali di forma rettangolare, centinate nella parte alta. Accanto alla facciata, sul versante destro, sorge il campanile a canna quadrata con coronamento piramidale, il cui paramento murario è in pietra a vista. Internamente la chiesa si sviluppa secondo uno schema longitudinale, concluso in una profonda abside semicircolare. Gli spazi sono coperti da falde lignee convergenti al centro. Al piano terra si trova la cripta che ospitò in passato la statua di Santa Barbara di Gavino Tilocca e il fonte battesimale.

Ogni anno, verso il 29 ottobre che è la sua ricorrenza, presso questa chiesa e nei dintorni si svolge la Festa di San Narciso e Santa Giuliana, dedicata al Santo Patrono ed a Santa Giuliana, da secoli venerata nella frazione Carbonia, Martire alla quale era dedicata una chiesa campestre, tra Sirri e Terraseo, frazione del comune di Narcao. La festa prevede la processione solenne, nella quale i simulacri dei due Santi sono portati a spalla per le vie dell’abitato, in una manifestazione ferroviaria di fede tra le più sentite nel Sulcis, per due Santi assai venerati nella Sardegna sudoccidentale. alla processione seguono cerimonie religiose e manifestazioni civili, tra le quali balli in piazza, la sera si svolge la sagra de Pani cun Tamatiga e Sartizzu arrustu, seguono spettacoli pirotecnici ed altro.

Ogni anno, verso il 29 ottobre che è la sua ricorrenza, presso questa chiesa e nei dintorni si svolge la Festa di San Narciso e Santa Giuliana, dedicata al Santo Patrono ed a Santa Giuliana, da secoli venerata nella frazione Carbonia, Martire alla quale era dedicata una chiesa campestre, tra Sirri e Terraseo, frazione del comune di Narcao. La festa prevede la processione solenne, nella quale i simulacri dei due Santi sono portati a spalla per le vie dell’abitato, in una manifestazione ferroviaria di fede tra le più sentite nel Sulcis, per due Santi assai venerati nella Sardegna sudoccidentale. alla processione seguono cerimonie religiose e manifestazioni civili, tra le quali balli in piazza, la sera si svolge la sagra de Pani cun Tamatiga e Sartizzu arrustu, seguono spettacoli pirotecnici ed altro.

Il vecchio Cimitero Monumentale di Serbariu

La via Fabio Filzi, passata la chiesa, prosegue per duecentocinquanta metri e va ad immettersi sulla via San Giuseppe. La prendiamo verso destra e, percorso un centinaio di metri, si vede alla sinistra della strada l’ingresso del vecchio Cimitero Monumentale di Serbariu. L’antico cimitero è restato in uso dall’Ottocento fino all’inaugurazione del nuovo cimitero di Carbonia, entrato in funzione il 2 gennaio del 1943. Non era l’unico cimitero antico del territorio di Carbonia, ne esisteva un altro sempre a Serbariu nell’incrocio tra via Santa Caterina e via Lubiana, nell’odierna Piazza della Memoria. All’interno dell’antico cimitero si trovano i ruderi della chiesetta e i resti di numerose sepolture e lapidi. Purtroppo versa in uno stato precario di quasi totale abbandono, anche se in esso sono sepolti le madri e i padri fondatori di Carbonia, compresi i minatori morti durante il lavoro. Possiamo ipotizzare che siano diverse centinaia i serbariesi e i carboniensi che vi riposano.

All’interno del cimitero è presente una lapide in ricordo dei cinque minatori abuzzesi morti il 14 febbraio 1938, e vi era presente anche la monumentale statua di Santa Barbara ralizzata nel 1939 dallo scultore sassarese Gavino Tilocca, nato nel 1011. Il Cimitero Monumentale viene aperto esclusivamente in occasione della commemorazione dei defunti e almeno in quell’occasione, pur sporadica, la tomba dei cinque minatori viene pulita, omaggiata di fiori, e si svolge una cerimonia in loro suffragio e degli altri defunti, tumulati prima della costruzione del nuovo cimitero.

Il Campo Sportivo Comunale di Serbariu

Da dove la via Fabio Filzi va ad emmettersi sulla via San Giuseppe. La prendiamo, ora, verso sinistra e, dopo una settantina di metri, svoltiamo a destra un una sterrata seguendo le indicazioni per il Campo Sportivo, la seguiamo per un paio di centinaio di metri ed arriviamo a vedere alla destra della strada l’ingresso del Campo Sportivo Comunale di Serbariu. Si tratta di un Campo da calcio con fondo il terra battuta, senza tribune per gli spettatori.

Le piccole frazioni ad est rispetto a Serbariu

Vediamo ora le frazioni di Carbonia che si trovano un poco più ed est rispetto alla frazine Serbariu.

La frazione Medau Is Arrius

A sud dell’abitato di Serbariu scorre la SP78, che seguiamo verso est e, a seicento metri da dove la abbiamo imboccata, prendiamo a sinistra la strada che porta nella frazione Medau Is Arrius (altezza indeterminata, distanza in linea d’aria circa 2.7 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti), ossia il Casale della famiglia Arrius, in passato casale agropastorale, ed oggi zona residenziale, già inglobato nel vicino abitato di Serbariu.

La frazione Medau Is Toccus

Proseguendo per trecento metri lungo la SP78, troviamo verso destra la deviazione che, in circa duecento metri ci porta alla frazione Medau Is Toccus (altezza metri 113, distanza in linea d’aria circa 3.2 chilometri, abitanti circa 73), ossia il Casale della famiglia Toccus, già casale agropastorale situato vicino a Serbariu.

La frazione Medau Is Peis

Percorsi ancora quattrocentocinquanta metri lungo la SP78, la strada provinciale passa all’interno della frazione Medau Is Peis (altezza metri 113, distanza in linea d’aria circa 3.4 chilometri, abitanti circa 44), ossia il Casale della famiglia Peis, già casale agropastorale situato oltre Serbariu, lungo la strada provinciale per Perdaxius.

La frazione Medau Is Fonnenus

Percorso un altro chilometro lungo la SP78, si trova la deviazione a sinistra che, in circa un chilometro, ci porta su una collina alla frazione Medau Is Fonnenus (altezza metri 206, distanza in linea d’aria circa 4.7 chilometri, abitanti circa 10), ossia il Casale della famiglia Fonnenus, già antico casale agropastorale situato oltre Serbariu, su una collina alla sinistra della strada provinciale per Perdaxius.

La frazione Medau Su Conti

Proseguiamo lungo la SP78 per trecento metri, ed arriviamo a una rotonda, alla quale prendiamo la seconda uscita per rimanere sulla SP78, proseguiamo per ancora un chilometro e cento metri, e troviamo a sinistra la deviazione che, in circa cento metri, ci porta nella piccola frazione Medau Su Conti (altezza indefinita, distanza in linea d’aria circa 4.9 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti), ossia il Casale della famiglia su Conti. Si trattava di un casale agropastorale situato oltre Serbariu lungo la SP78, che è la strada provinciale che conduce da Serbariu fino a Perdaxius. All’interno dell’abitato di questa frazione, dentro un terreno privato a ridosso delle abitazioni, si trova il nuraghe Su Conti, un nuraghe semplice monotorre edificato in riolite, ossia liparite, una roccia vulcanica di composizione felsica, con tessitura afanitica, ossia ipocristallina o vitrofirica, a 177 metri di altezza. Il nuraghe, molto ben conservato, si trova all’interno di un terreno privato, a ridosso delle case, ed ha l’ingresso sul lato sud sudest. Non è segnato sulla mappa dell’Istituto Geografico Militare.

Proseguiamo lungo la SP78 per trecento metri, ed arriviamo a una rotonda, alla quale prendiamo la seconda uscita per rimanere sulla SP78, proseguiamo per ancora un chilometro e cento metri, e troviamo a sinistra la deviazione che, in circa cento metri, ci porta nella piccola frazione Medau Su Conti (altezza indefinita, distanza in linea d’aria circa 4.9 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti), ossia il Casale della famiglia su Conti. Si trattava di un casale agropastorale situato oltre Serbariu lungo la SP78, che è la strada provinciale che conduce da Serbariu fino a Perdaxius. All’interno dell’abitato di questa frazione, dentro un terreno privato a ridosso delle abitazioni, si trova il nuraghe Su Conti, un nuraghe semplice monotorre edificato in riolite, ossia liparite, una roccia vulcanica di composizione felsica, con tessitura afanitica, ossia ipocristallina o vitrofirica, a 177 metri di altezza. Il nuraghe, molto ben conservato, si trova all’interno di un terreno privato, a ridosso delle case, ed ha l’ingresso sul lato sud sudest. Non è segnato sulla mappa dell’Istituto Geografico Militare.

La miniera di Serbariu

Dal 1936 la Società Mineraria Carbonifera Sarda effettua un’intensa campagna di ricerca mineraria nel bacino carbonifero del Sulcis, scoprendo un ampio giacimento di carbone ad ovest della zona nella quale sarebbe stata costruita, dal 1936 al 1938, proprio per accogliere il suo personale, la città di Carbonia. Secondo la Propaganda Fascista «Quando nel 1936 un gruppo di uomini guidati dai tecnici Ing. Valle, Arch. Guidi e Eugenio Montuori, arrivò nel Sulcis per fondare dal nulla la nuova città mineraria di Carbonia, il territorio era quasi totalmente spopolato, desolato e frequentato prevalentemente dai pastori barbaricini, che da tempo usavano farvi svernare le greggi. Serbariu altro non era che un gruppo di povere case costruite in fango, seminascosto in una gola di colline ai margini di un rio infestato dalle zanzare. I pochi abitanti che sopravvivevano con l’agricoltura e la pastorizia, ignoravano che di lì a poco, sarebbero stati inglobati in un grande centro minerario e sarebbero stati coinvolti nello sfruttamento del giacimento carbonifero individuato sotto ai loro piedi».

La creazione dell’Azienda Carboni Italiani

Nel 1935, per volontà del Duce Benito Mussolini, era stata costituita l’Azienda Carboni Italiani, il cui scopo era quello di sviluppare la ricerca, la produzione ed il consumo del carbon fossile nazionale. All’Azienda Carboni Italiani furono, in seguito, aggregate le società che già operavano nel comparto carbonifero, come la Società Mineraria Carbonifera Sarda e la Società Anonima Mineraria Arsia. A Carbonia, la società oltre alle attività estrattive, gestiva il patrimonio urbanistico della città e delle due principali frazioni minerarie di Cortoghiana e Bacu Abis. Ben presto le attenzioni si concentrarono anche verso la ricerca del vasto giacimento carbonifero di Serbariu. Per gestire l’arrivo delle nuove maestranze, che a breve avrebbero lavorato nella nuova miniera di Serbariu, viene progettato un nuovo centro minerario di Carbonia.

Nel 1935, per volontà del Duce Benito Mussolini, era stata costituita l’Azienda Carboni Italiani, il cui scopo era quello di sviluppare la ricerca, la produzione ed il consumo del carbon fossile nazionale. All’Azienda Carboni Italiani furono, in seguito, aggregate le società che già operavano nel comparto carbonifero, come la Società Mineraria Carbonifera Sarda e la Società Anonima Mineraria Arsia. A Carbonia, la società oltre alle attività estrattive, gestiva il patrimonio urbanistico della città e delle due principali frazioni minerarie di Cortoghiana e Bacu Abis. Ben presto le attenzioni si concentrarono anche verso la ricerca del vasto giacimento carbonifero di Serbariu. Per gestire l’arrivo delle nuove maestranze, che a breve avrebbero lavorato nella nuova miniera di Serbariu, viene progettato un nuovo centro minerario di Carbonia.

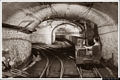

La miniera di Serbariu

Sempre nel 1938 per dare un impulso alla produzione venne stilato un programma triennale per ricercare minerali in tutto il territorio nazionale al quale dovettero partecipare l’Azienda Carboni Italiani per i combustibili fossili, l’Azienda Minerali Metallici Italiani per i minerali metalliferi, e l’Azienda Generale Italiana Petroli per i combustibili liquidi e gassosi. La concessione della miniera di Serbariu fu rilasciata alla Società Mineraria Carbonifera Sarda il 18 gennaio del 1939 e durò fino al 1971, anno della rinuncia. La miniera di Serbariu aveva come centro produttivo quello relativo al Pozzo 1 ed al Pozzo 2, nei pressi dei quali sarebbe sorta la grande laveria. Il corpo mineralizzato constava di otto fasci produttivi, che non avevano le stesse caratteristiche nelle diverse aree minerarie, ed erano coltivati in circa dodici cantieri. Nel 1939 il giacimento lignitifero era stato studiato mediante sondaggi e tracciamenti e quantificato in 18 milioni di tonnellate, ed in esso venne inglobato anche il permesso di ricerca Flumentepido. A 500 metri dal cantiere principale dei Pozzi 1 e 2 era ubicato il Pozzo 7 che serviva come pozzo di reflusso, ed all’esterno entra in funzione la grande laveria di Serbariu per trattare le produzioni di Sirai, Nuraxeddu, Tanas, Vigna e Serbariu stesso.

Nel 1939 l’incremento nel numero di occupati nelle miniere dell’area raggiunge la cifra di 7737 minatori all’interno e 7496 operai in esterno. Successivamente l’originaria estensione viene ampliata, vengono realizzati gli impianti estrattivi di Pozzo 3, Pozzo 4, Pozzo 5, Pozzo 6, Pozzo Nuraxeddu Vecchio, Pozzo del Fico. Erano presenti una decina di pozzi collegati fra loro, utilizzati sia per l’estrazione che per il personale e relativi servizi, oltre a diversi chilometri tra gallerie, tracciamenti e discenderie.Si raggiunge la profondità di 179 metri dalla superficie, ossia 103 metri al di sotto del livello del mare. La massima occupazione si raggiunge tra gli anni quaranta ed i primi anni cinquanta, con 18mila lavoratori, dei quali 12mila in sottosuolo. All’esterno erano stati realizzati sedici fabbricati e un impianto di eduzione delle acque. Durante la seconda guerra mondiale l’industria carbonifera sarda conosce la massima espansione, anche grazie alle forti sovvenzioni statali rivolte sia alla produzione, ma anche all’innovazione. In questo periodo infatti nell’area portuale di Sant’Antioco viene realizzato un impianto pilota di distillazione del Carbone costato 18 milioni di lire. Questo impianto sperimentale era concepito per trattare 2500 tonnellate di carbone al mese, mediante un processo di lavorazione che permetteva di ricavare gasolio, benzina, catrame e semicoke. L’attività dell’impianto cessa nell’immediato dopoguerra nonostante i prodotti distillati avessero caratteritiche interessanti. Con la costruzione della nuova miniera di Seruci, si assiste allo smantellamento del bacino carbonifero di Serbariu, e, nel 1948, ha luogo uno fra i più lunghi scioperi, della durata di ben 72 giorni. Nel 1950 vengono realizzati importanti lavori nella laveria, e vengono anche costruite due batterie di vasche per la chiarificazione delle acque di rifiuto della laveria. Nel 1956 furono sistemate le bocchette nei silos del mercantile, per il carico del carbone direttamente sui carri ferroviari delle Ferrovie dello Stato tramite due nastri trasportatori. Ma nel 1956 la miniera affronta un grave periodo di crisi per via della difficoltà di collocare sul mercato la produzione e anche per le limitazioni fissate dalla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Nel gennaio del 1965 la produzione della miniera è completamente cessata, ma già nel 1958 c'era stata una riduzione di personale, tanto che nel 1964 gli operai nel sottosuolo erano soltanto 54 e si procedeva soprattutto allo smantellamento e al recupero. La miniera, quindi, viene chiusa definitivamente nel 1971, non perché esaurita, ma piuttosto perché risulta ormai antieconomica, infatti il carbone trova estrema difficoltà ad essere assorbito dal mercato, vista la concorrenza di carboni esteri migliori e di prezzo inferiore. L’amministrazione Comunale interviene, successivamente, per acquisirne il patrimonio immobiliare, fino al suo acquisto nel 1991. Da quella data sono stati elaborati diversi progetti di recupero. A seguito di questi il sito minerario, attivo dal 1937 al 1964, è stato recuperato e ristrutturato e, dal 2006, è divenuto la sede del Museo del Carbone.

Dal centro di Carbonia verso la piazza Sergio Usai

La miniera di Serbariu è stata la principale miniera del bacino carbonifero del Sulcis, le cui due torri costituiscono di fatto uno dei simboli della città, ed ospita oggi il Centro Italiano della cultura del Carbone, che illustra la storia del carbone, delle miniere e dei minatori. Valerio Tonini, che con la sua impresa contribuì alla costruzione della nuova città industriale del fascismo, descrive nel settembre del 1936 la terra del carbone come «Una piana desolata, di fronte alla miniera di Serbariu». Per visitare i resti della miniera di Serbariu, dal centro di Carbonia, prendiamo verso ovest la via Roma che ci conduce fino alla stazione ferroviaria di Carbonia Sebariu, qui alla rotonda prendiamo l’uscita verso sud nella via della Costituente, la seguiamo per centocinquanta metri ed arriviamo a un’altra rotonda, dove prendiamo la terza uscita che è la via Aspromonte, la quale ci fa proseguire verso sud. Seguiamo questa strada per trecentocinquanta metri, lasciando alla destra le vecchie strutture minerarie, alla successiva rotonda prendiamo la prima uscita, che ci porta sulla via Giovanni Maria Lai, che seguamo per circa duecento metri per arrivare a un incrocio, dove svoltiamo a destra nella continuazione della via Giovanni Maria Lai, lungo la quale si trova il cancello di ingresso dei resti della miniera, e percorsi quasi centocinquanta metri raggiungiamo la piazza Sergio Usai, nella quale si trova l’ingresso degli edifici che ospitavano la miniera.

Il Centro Italiano della Cultura del Carbone

La Miniera di Serbariu, che è stata la prima miniera di carbone della Sardegna, dopo essere stata completamente restaurata, ha riaperto i cancelli nel novembre 2006 in occasione dell’inaugurazione del Centro Italiano della Cultura del Carbone, in centro che è nato con lo scopo di gestire e valorizzare il sito della ex miniera di Serbariu, e di dare vita ad due Musei fruibili da parte dei visitatori. Oggi, infatti, il Centro ospita il Museo del Carbone, che ripercorre la storia della miniera di Serbariu attraverso il materiale raccolto, nella mostra permanente all’interno della lampisteria, della biglietteria, della sala argani, degli ambienti esterni, e che permette anche una visita della galleria sotterranea. Ospita, inoltre, il Museo di Paleontologia e Speleologia intestato ad Edouard Alfred Martel, con importanti reperti di grande interesse scientifico.

La Miniera di Serbariu, che è stata la prima miniera di carbone della Sardegna, dopo essere stata completamente restaurata, ha riaperto i cancelli nel novembre 2006 in occasione dell’inaugurazione del Centro Italiano della Cultura del Carbone, in centro che è nato con lo scopo di gestire e valorizzare il sito della ex miniera di Serbariu, e di dare vita ad due Musei fruibili da parte dei visitatori. Oggi, infatti, il Centro ospita il Museo del Carbone, che ripercorre la storia della miniera di Serbariu attraverso il materiale raccolto, nella mostra permanente all’interno della lampisteria, della biglietteria, della sala argani, degli ambienti esterni, e che permette anche una visita della galleria sotterranea. Ospita, inoltre, il Museo di Paleontologia e Speleologia intestato ad Edouard Alfred Martel, con importanti reperti di grande interesse scientifico.

Il Museo del Carbone

Il Centro Italiano della Cultura del Carbone ospita al suo interno il Museo del Carbone, la visita del quale rappresenta una delle esperienze culturali più importanti e formative che si possano oggi fare in Italia. L’esposizione dialoga tra la superficie della realtà e le sue radici, con una netta dicotomia tra la parte superiore con l’allestimento divulgativo e quella sotterranea che attiene all’ambito esperienziale. Nella lampisteria ha sede l’esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia; l’ampio locale accoglie una preziosa collezione di lampade da miniera, attrezzi da lavoro, strumenti, oggetti di uso quotidiano, fotografie, documenti, filmati d’epoca e videointerviste ai minatori. Il percorso di visita si propone come un dedalo di grandi pannelli che creano corridoi labirintici che indirizzano i passi dell’osservatore, mentre lo impregnano di valori cognitivi, attraverso testi altamente leggibili e una narrazione che mantiene sempre alto il livello dell’attenzione… E nella visita al Museo è possibile anche scendere nelle gallerie sotterranee, accompagnati da personale specializzato.

Il Museo di Paleontologia e Speleologia

Un poco più a sud, nel padiglione delle ex officine ossia nei locali forge e torneria, un edificio di circa 1700 metri quadrati, è stata localizzata la nuova sede del Museo di Paleontologia e Speleologia dedicato allo speleologo, geografo e cartografo francese Edouard Alfred Martel, considerato il padre della speleologia moderna e dell’idrologia sotterranea. Il Museo, fondato nel 1972, è divenuto Civico nel 1996 grazie alla donazione in comodato d’uso delle collezioni all’Amministrazione cittadina. La collezione storica è stata implementata con importanti reperti, in originale ed in calco, di grande interesse scientifico, che hanno consentito di rinnovare completamente i criteri dell’allestimento per il pubblico. Il tema centrale dell’esposizione si snoda attraverso quattro ampie sale espositive e riguarda i bioeventi ed i geoeventi registrati nelle rocce del sud ovest della Sardegna, con particolare attenzione verso i fossili in esse conservati.

La frazione Is Gannaus

Alla rotonda che dalla via Aspromonte ci ha portati sulla via Giovanni Maria Lai, prendiamo l’uscita successiva, che ci porta sulla prosecuzione verso sud della via Aspromonte la quale lascia alla destra le vecchie strutture minerarie. Dopo circa novecento metri arriviamo a una rotonda dove prendiamo la seconda uscita, che ci fa imboccare verso sud la SS126 Sud Occidentale Sarda subito prima del chilometro 13.6. Dopo ottocento metri, alla successiva rotonda all’altezza del chilometro 12.8, prendiamo la prima uscita che ci porta sulla via Michelangelo, all’intero della frazione Is Gannaus (altezza metri 25, distanza in linea d’aria circa 4.1 chilometri, abitanti circa 18). Il vecchio casale di proprietà della famiglia Gannau, importanti proprietari terrieri cui in parte si deve il ripopolamento della frazione, si trova vicino al rio Santu Milanu, in una località denominata in passato Coderra, che in lingua sarda significa Spazio di terra in una zona acquitrinosa. Ora costituisce una zona residenziale in espansione urbanistica, posta nel lembo sudoccidentale del territorio comunale di Carbonia, sorge infatti al confine con la frazione Is Urigus, appartenente al comune di San Giovanni Suergiu, e da alcuni viene considerato appartenente anch’essa a quest'ultimo.

La chiesa di San Marco Apostolo

Dalla SS126 Sud Occidentale Sarda alla rotonda all’altezza del chilometro 12.8, prendendo la prima uscita arriviamo sulla via Michelangelo, seguiamo per novecento metri la via Michelangelo, e troviamo, sulla destra della strada, la piazza San Marco, nella quale, al civico numero 1, si trova la piccola Chiesa di San Marco Apostolo che è la parrocchiale della frazione Is Gannaus, e che è stata edificata tra il 1970 ed il 1975. La facciata della chiesa, alla quale si accede mediante alcuni gradini, è caratterizzata dalla presenza di due zone contrapposte, quella superiore, di coronamento, assume la forma di un frontone triangolare nel quale è collocata una grande croce, quella inferiore, la cui muratura, arretrata, ospita l’ingresso, assume le fattezze e la funzione di un portico. Internamente la chiesa si compone di un unico vano, dotato di finestre sui lati lunghi, sulla cui parete di fondo è collocato l’altare.

Gli Impianti Sportivi di Is Gannaus

Dalla SS126 Sud Occidentale Sarda alla rotonda all’altezza del chilometro 12.8, prendendo la terza uscita arriviamo sulla via Su Rei che ci porta in una trentina di metri al parcheggio dal quale si accede agli Impianti Sportivi di Is Gannaus. Subito di fronte al parcheggio si trova il Campo Comunale da calcio a 11, con fondo in terra battuta, senza tribune per gli spettatori.

La ristrutturazione di questi impianti sportivi prevede la sostituzione del campo da calcio a 11 in terra battuta con un campo da calcio a cinque con fondo in erba sintetica e tre campi da padel. Già nel 2004 è stato realizzato l’Is Gannaus Padel Center, nel quale sono presenti i tre campi da pedel che rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva, garantendo divertimento, sfide e il miglioramento delle abilità in uno degli sport più in crescita al mondo. Oltre ai campi da padel all’aperto, sono presenti spogliatoi, ufficio e un’area ristoro. I campi sono nuovi e ben tenuti.

I resti della necropoli di Monte Crobu

Dalla rotonda che ci aveva condotti nella frazione Is Gannaus, proseguiamo per circa un chilometro lasciando sulla sinistra l’area del rimboschimento preservativo di Coderra, vicino al quale si trovano gli anfratti all’interno dei quali sono stati ritrovati manufatti del Neolitico Antico, che oggi sono esposti presso il Museo Archeologico di Carbonia. Percorso un chilometro, arriviamo a uno svincolo nel quale prendiamo l’uscita verso Perdaxius e Serbariu. Percorso lo svincolo per quattrocentocinquanta metri, continuiamo verso est sulla SP78bis, la seguiamo per un chilometro, e troviamo la deviazione in una strada bianca o meglio un sentiero sulla destra, che conduce sul versante sud occidentale dell’altura del Monte Crobu, il cui nome lo indica come frequentato da corvi, che si va a congiungere con il monte San Giovanni.

Dalla rotonda che ci aveva condotti nella frazione Is Gannaus, proseguiamo per circa un chilometro lasciando sulla sinistra l’area del rimboschimento preservativo di Coderra, vicino al quale si trovano gli anfratti all’interno dei quali sono stati ritrovati manufatti del Neolitico Antico, che oggi sono esposti presso il Museo Archeologico di Carbonia. Percorso un chilometro, arriviamo a uno svincolo nel quale prendiamo l’uscita verso Perdaxius e Serbariu. Percorso lo svincolo per quattrocentocinquanta metri, continuiamo verso est sulla SP78bis, la seguiamo per un chilometro, e troviamo la deviazione in una strada bianca o meglio un sentiero sulla destra, che conduce sul versante sud occidentale dell’altura del Monte Crobu, il cui nome lo indica come frequentato da corvi, che si va a congiungere con il monte San Giovanni.

Preso questo sentiero, proseguiamo all’interno della vegetazione, e saliamo sul monte Crobu. Dopo poco più di cinquecento metri lungo questo sentiero, prendiamo una deviazione sulla sinistra, la seguiamo per circa quattrocento metri, poi un sentiero sulla sinistra in un centinaio di metri ci porta, dopo questo lungo percorso, a raggiungere la necropoli di Monte Crobu chiamata anche necropoli di Cuccuru Su Cardolinu. La necropoli è costituita da diverse domus de janas scavate nel versante del monte che si affaccia verso sud ovest, in un bancone di tufo trachitico, delle quali negli anni ottanta del Novecento sono stati effettuati gli scavi che ne hanno portate alla luce le principali caratteristiche. La necropoli risale all’ultima fase del Neolitico, alla Cultura di San Michele di Ozieri, che si è sviluppata secondo la cronologia calibrata tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo e secondo la datazione tradizionale tra il 3200 ed il 2800 avanti Cristo. Arrivando alla necropoli, si trova per prima la Tomba III, vicino alla quale è la Tomba II. Poco più avanti è la grande Tomba I, che è la più interessante, dato che si tratta forse di una tomba Santuario, ed è stata scavata secondo uno schema architettonico particolarmente interessante, ed è l’unica tomba di questa necropoli che è stata esplorata con moderni criteri scientifici. La struttura complessa di questa tomba non ha riscontri analoghi nella regione sulcitana e si richiama alle tipologie delle domus de janas presenti nella Sardegna settentrionale.

Preso questo sentiero, proseguiamo all’interno della vegetazione, e saliamo sul monte Crobu. Dopo poco più di cinquecento metri lungo questo sentiero, prendiamo una deviazione sulla sinistra, la seguiamo per circa quattrocento metri, poi un sentiero sulla sinistra in un centinaio di metri ci porta, dopo questo lungo percorso, a raggiungere la necropoli di Monte Crobu chiamata anche necropoli di Cuccuru Su Cardolinu. La necropoli è costituita da diverse domus de janas scavate nel versante del monte che si affaccia verso sud ovest, in un bancone di tufo trachitico, delle quali negli anni ottanta del Novecento sono stati effettuati gli scavi che ne hanno portate alla luce le principali caratteristiche. La necropoli risale all’ultima fase del Neolitico, alla Cultura di San Michele di Ozieri, che si è sviluppata secondo la cronologia calibrata tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo e secondo la datazione tradizionale tra il 3200 ed il 2800 avanti Cristo. Arrivando alla necropoli, si trova per prima la Tomba III, vicino alla quale è la Tomba II. Poco più avanti è la grande Tomba I, che è la più interessante, dato che si tratta forse di una tomba Santuario, ed è stata scavata secondo uno schema architettonico particolarmente interessante, ed è l’unica tomba di questa necropoli che è stata esplorata con moderni criteri scientifici. La struttura complessa di questa tomba non ha riscontri analoghi nella regione sulcitana e si richiama alle tipologie delle domus de janas presenti nella Sardegna settentrionale.

L’ingresso alla tomba si apre sul fondo di un ampio corridoio imbutiforme e nell’area antistante questa tomba si trovano venti coppelle circolari, che dovevano servire forse per raccogliere le offerte rituali. L’ingresso consente l’accesso ad un primo vano di forma semicircolare con il soffitto inclinato verso l’esterno. Ai lati sono presenti due banconi, ed al centro è scavato un focolare rotondo. Da una porta incassata nella roccia, si accede al secondo vano in asse con l’ingresso, rettangolare, con il soffitto a doppio spiovente. Su ciascuno dei lati si aprono due cavità, tre sono cieche mentre dalla quarta si accede ad una piccola cella. In queste cellette dovevano essere deposti i defunti. Nella parete di fondo è scolpita una falsa porta, simbolo di passaggio nell’aldilà. Purtroppo la Tomba I mostra i segni dell’incuria, diverse pareti sono state danneggiate con scritte fatte utilizzando bombolette spray, ed anche nella finta porta si può notare un foro, segno dei tentativi di picconare la parete, compiuto sicuramente da tombaroli. Ancora oggi in loco, è presente il punteruolo utilizzato per lo scempio.

Nel corridoio d’ingresso della Tomba I sono stati trovati elementi di corredo, recipienti ceramici come il tripode, il vaso a cestello e la pisside, oltre a strumenti litici come lame, grattatoi, punte di freccia. I materiali rinvenuti sono esposti al Museo Archeologico Villa Sulcis di Carbonia.

L’ultima frazione a sud di Carbonia

A sud dell’abitato di Carbonia si trova la sua ultima frazione che è Funtanona.

La frazione Funtanona

Dalla rotonda dove avevamo trovato la deviazione per la frazione Is Gannaus, proseguiamo per un chilometro e, poco dopo il chilometro 10.9, raggiungiamo la rotonda dove prendiamo la prima uscita in direzione di Is Urigus e Is Pusceddus, frazioni di San Giovanni Suergiu. Subito dopo l’uscita troviamo un bivio dove, seguendo le indicazioni, svoltiamo leggermente a sinistra, e proseguiamo per trecentocinquanta metri fino ad un incrocio passato il quale ta strada prosegue con il nome di via Rinascimento. Ma all’incrocio svoltiamo a destra e, subito più avanti, leggermente di nuovo a destra nella strada che, in circa duecento metri, ci porta alle abitazioni della piccola frazione Funtanona (altezza metri 40, distanza in linea d’aria circa 5.4 chilometri, abitanti circa 30), il cui nome significa Grande fontana, che si trova accanto alla SS126 Sud Occidentale Sarda lungo la riva sinistra del rio Santu Milanu. Era un casale ad economia agropastorale all’estremo meridionale del territorio comunale di Carbonia, ai confini con le frazioni del vicino territorio comunale di San Giovanni Suergiu.

La prossima tappa del nostro viaggio

Nella prossima tappa del nostro viaggio, ci recheremo a Perdaxius che visiteremo con il suo centro ed i suoi dintorni dove si trova la frazione San Leonardo con la sua chiesa campestre, ed i resti del nuraghe Camboni.

Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, informazioni sui siti archeologici da tharros.info e molte foto da donnanuragica.com, descrizoni e foto di Chiese da Chiesedisardegna.weebly.com, foto di impianti sportivi da sardegnasport.it, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |

© Claudio de Tisi 2002-2023 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W