Un sito di oltre 450 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo niente riceve da 300 a oltre 1400 visitatori ogni giorno

Sorradile con nei dintorni dell’abitato i resti della necropoli di Prunittu e del Santuario tardo nuragico di Su Monte

In questa tappa del nostro viaggio, da Bidonì ci recheremo a Sorradile che visiteremo con il suo centro ed i dintorni nei quali si trovano la necropoli di Prunittu ed il Santuario tardo nuragico di Su Monte.

La regione storica del Barigadu

Sulla sponda meridionale del lago Omodeo, il più grande lago artificiale dell’Isola, si affaccia il territorio del Barigadu uno dei distretti amministrativi dell’antico Giudicato d’Arborea. Il Barigadu è una regione storica della Sardegna centrale che si sviluppa interamente nella Provincia di Oristano. I comuni che ne fanno parte sono Allai, Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso, Villanova Truschedu. Ne facevano parte anche i comuni che oggi sono considerati appartenenti alla regione storica del Guilcer. Grazie al clima soleggiato, ma non arido, vi si trovano molte foreste di sughero e di quercia e ovviamente macchia mediterranea, come anche alcune specie di animali rari, come cervi sardi, cinghiali, volpi, lepri sarde e molti tipi di uccelli tra i quali anche l’aquila. Il paesaggio della regione storica del Barigadu è composto da una vasta distesa pianeggiante arricchita da una serie di colline.

Sulla sponda meridionale del lago Omodeo, il più grande lago artificiale dell’Isola, si affaccia il territorio del Barigadu uno dei distretti amministrativi dell’antico Giudicato d’Arborea. Il Barigadu è una regione storica della Sardegna centrale che si sviluppa interamente nella Provincia di Oristano. I comuni che ne fanno parte sono Allai, Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso, Villanova Truschedu. Ne facevano parte anche i comuni che oggi sono considerati appartenenti alla regione storica del Guilcer. Grazie al clima soleggiato, ma non arido, vi si trovano molte foreste di sughero e di quercia e ovviamente macchia mediterranea, come anche alcune specie di animali rari, come cervi sardi, cinghiali, volpi, lepri sarde e molti tipi di uccelli tra i quali anche l’aquila. Il paesaggio della regione storica del Barigadu è composto da una vasta distesa pianeggiante arricchita da una serie di colline.

In viaggio verso Sorradile

Eravamo arrivati a Bidonì da Tadasuni con la SP15. Uscendo dal centro di Bidonì torniamo indietro con la via Sa Costa e torniamo alla rotonda alla quale eravamo arrivati con la SP15, e prendiamo la prosecuzione della SP15 che, dopo meno di un chilometro, ci porta nell’abitato di Sorradile. Dal Municipio di Bidonì a quello di Sorradile si percorrono 1.7 chilometri.

Il comune chiamato Sorradile

Il comune di Sorradile (altezza metri 337 sul livello del mare, abitanti 353 al 31 dicembre 2021) è un piccolo centro agropastorale nella media valle del Tirso, che fa parte dei borghi autentici d’Italia e funge da cerniera fra pianura e montagna nella valle del Tirso. Si tratta di un comune di collina con un economia basata soprattutto sull agricoltura e sull allevamento. I sorradilesi, che mostrano un indice di vecchiaia nella media, vivono quasi tutti nel capoluogo comunale. Due sono i corsi d’acqua, tra i più importanti della Sardegna, che attraversano le campagne di Sorradile, e sono i fiumi Tirso e Taloro, che si immettono nel bacino artificiale del lago Omodeo. Il territorio comunale comprende anche l’area speciale del lago Omodeo alla quale appartiene parte del bacino artificiale compreso tra più comuni, e comprende anche l isola amministrativa di regione Brai. Questo territorio ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 102 a un massimo di 550 metri sul livello del mare, e offre un panorama di indiscutibile fascino.

Il comune di Sorradile (altezza metri 337 sul livello del mare, abitanti 353 al 31 dicembre 2021) è un piccolo centro agropastorale nella media valle del Tirso, che fa parte dei borghi autentici d’Italia e funge da cerniera fra pianura e montagna nella valle del Tirso. Si tratta di un comune di collina con un economia basata soprattutto sull agricoltura e sull allevamento. I sorradilesi, che mostrano un indice di vecchiaia nella media, vivono quasi tutti nel capoluogo comunale. Due sono i corsi d’acqua, tra i più importanti della Sardegna, che attraversano le campagne di Sorradile, e sono i fiumi Tirso e Taloro, che si immettono nel bacino artificiale del lago Omodeo. Il territorio comunale comprende anche l’area speciale del lago Omodeo alla quale appartiene parte del bacino artificiale compreso tra più comuni, e comprende anche l isola amministrativa di regione Brai. Questo territorio ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 102 a un massimo di 550 metri sul livello del mare, e offre un panorama di indiscutibile fascino.

Sorradile fa parte dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia

L’Associazione Borghi Autentici d Italia riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identit locali. Il suo obiettivo è di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare. I borghi che fanno parte dell’Associazione sono ad oggi Aggius, Aritzo, Austis, Banari, Bidonì, Bitti, Bolotana, Borutta, Calangianus, Chiaramonti, Cuglieri, Galtellì, Lei, Loceri, Lodè, Masullas, Modolo, Montresta, Noragugume, Nurachi, Olzai, Onanì, Orosei, Orotelli, Orrolì, Osidda, Ovodda, Samugheo, Santu Lussurgiu, Sardara, Scano di Montiferro, Sedini, Sennariolo, Serri, Siddi, Silanus, Sorradile, Ussassai, Villamassargia, Zeddiani.

L’Associazione Borghi Autentici d Italia riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identit locali. Il suo obiettivo è di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare. I borghi che fanno parte dell’Associazione sono ad oggi Aggius, Aritzo, Austis, Banari, Bidonì, Bitti, Bolotana, Borutta, Calangianus, Chiaramonti, Cuglieri, Galtellì, Lei, Loceri, Lodè, Masullas, Modolo, Montresta, Noragugume, Nurachi, Olzai, Onanì, Orosei, Orotelli, Orrolì, Osidda, Ovodda, Samugheo, Santu Lussurgiu, Sardara, Scano di Montiferro, Sedini, Sennariolo, Serri, Siddi, Silanus, Sorradile, Ussassai, Villamassargia, Zeddiani.

Origine del nome

Il toponimo è di origini incerte e oscure. Secondo la più quotata interpretazione, il nome di Sorradile potrebbe derivare dal toponimo serra de èlighe, ossia serra di lecci, che secondo una leggenda sarebbero stati abbattuti dai primi abitanti del luogo. Invece, secondo il linguista Massimo Pittau il nome sarebbe da connettere col fitonimo o nome di pianta arridili, arredili, arredeli, arradelu, arridebi, arridequ, con cui viene indicato il lillatro o la fillirea, nomi italiani della Phillyrea angustifolia o la Phillyrea latifolia. Si tratta di in termine sardiano o protosardo, precedente il latino alater, alaternus, alternus, con cui viene indicato l’alaterno, o il linterno. È pertanto molto probabile che il villaggio di Sorradile abbia derivato il suo nome dalla particolare presenza, in origine, della pianta di lillatro o fillirea nel sito in cui esso è sorto. Inoltre è probabile che Sorradile presenti agglutinato l’articolo determinativo della lingua sarda su, sa, per cui andrebbe interpretato come s'orradile, cioè il lillatro.

La sua economia

Per quanto riguarda il settore primario, il perno dell economia locale è l agricoltura, che rappresenta una fonte di sostentamento importante per la popolazione, e le coltivazioni più diffuse sono quelle di frumento, foraggi, vite, frutteti e olivo. Si pratica anche l allevamento, in particolare di bovini, ovini, suini, caprini e equini. Relativamente al settore economico secondario, data l esiguità numerica della popolazione, non vi è stato praticamente alcuno sviluppo industriale, fatta eccezione per una piccola impresa edile. Il terziario non assume dimensioni rilevanti. Sorradile non costituisce meta di significativo richiamo turistico, pur offrendo a quanti vi si rechino la possibilità di godere delle bellezze dell ambiente naturale, di effettuare interessanti escursioni nei dintorni e gustare i semplici ma genuini prodotti locali. Resta scolpito nella mente del visitatore l’altissimo e spettacolare viadotto che, attraversando il lago, raggiunge il centro urbano. La cucina di Sorradile è caratterizzata da pietanze semplici, realizzate con prodotti locali. Numerose sono le tipologie di pane legate differenti a seconda dell’utilizzo quotidiano o festivo, ossia su crivazzu a forma di grande pagnotta, su pane modde e su pane carasau o pane fresa, pasta in sfoglie sottili e tonde che vengono cotte al forno. Tra i primi piatti, quelli che rappresentano al meglio la tradizione culinaria del borgo sono sos culurzones de petza, i ravioli di carne, piatto principe dei matrimoni. Tra i secondi sas tramatas prenas, i pomodori ripieni unicamente di verdure tra cui pomodori, zucchine e melanzane. I dolci tipici sono tantissimi e ve ne sono di specifici per ogni periodo, ad esempio a Carnevale si gustano sas tzipulas che sono frittelle, ma i dolci più importanti e tradizionali sono quelli di mandorle tra cui sos marigosos, amaretti, e su gattò. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione ma non di soggiorno.

Brevi cenni storici

L’area fu abitata già in epoca prenuragica e nuragica, come dimostra la presenza nel suo territorio di diversi siti archeologici tra cui domus de janas e nuraghi. Reperti risalenti al periodo prenuragico e nuragico mostrano come questa zona della Sardegna fosse strategica per l’Isola e ampiamente frequentata fin da tempi antichi, dato che fu proprio nel Barigadu che si collocò il limes romano, il baluardo fortificato tra la Barbarìa, la terra dei Barbari, dei non colonizzati, in contrapposizione alla Romania, il territorio dei romanizzati. Nel Medioevo, in origine era Oiratili, villa donata nel 1156 da Barisone giudice d’Arborea alla moglie Algaburga di Catalogna. Fino al quattordicesimo secolo non presenta avvenimenti di particolare rilievo. Il villaggio è citato alcune volte nel Condaghe di Bonarcado come Sorratile e Sorradile, e risulta tra le parrocchie della diocesi di Santa Giusta che nella metà del quattordicesimo secolo versavano le decime alla curia romana. Risulta pure fra i villaggi che sottoscrissero la pace fra Eleonora d’Arborea e Giovanni d’Aragona del 1388. Viene successivamente citato nella Chorographia Sardiniae di Giovanni Francesco Fara come oppidum Soradilis della parte dedicata al Barigadu. Si hanno, poi, notizie del paese a partire dalla dominazione aragonese nel quindicesimo secolo, sotto la quale costituisce un feudo. Fino al 1773 segue le stesse sorti di Neoneli, e dopo quella data viene incorporato nel Marchesato di San Vittorio, concesso insieme a Bidonì e Nughedu Santa Vittoria prima ai Todde e in seguito ai Pes. Viene riscattato nel 1839 ai Pes, ultimi feudatari, con la soppressione del sistema feudale, per cui diviene un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio Comunale. Una data significativa per la comunità locale risale al 1924 quando, con la realizzazione del bacino artificiale del lago Omodeo, le terre più fertili sono state sottratte ai contadini, con un conseguente impoverimento dell’economia locale. Del comune di Sorradile nel 1974, dopo la creazione della Provincia di Oristano, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella di Oristano.

L’area fu abitata già in epoca prenuragica e nuragica, come dimostra la presenza nel suo territorio di diversi siti archeologici tra cui domus de janas e nuraghi. Reperti risalenti al periodo prenuragico e nuragico mostrano come questa zona della Sardegna fosse strategica per l’Isola e ampiamente frequentata fin da tempi antichi, dato che fu proprio nel Barigadu che si collocò il limes romano, il baluardo fortificato tra la Barbarìa, la terra dei Barbari, dei non colonizzati, in contrapposizione alla Romania, il territorio dei romanizzati. Nel Medioevo, in origine era Oiratili, villa donata nel 1156 da Barisone giudice d’Arborea alla moglie Algaburga di Catalogna. Fino al quattordicesimo secolo non presenta avvenimenti di particolare rilievo. Il villaggio è citato alcune volte nel Condaghe di Bonarcado come Sorratile e Sorradile, e risulta tra le parrocchie della diocesi di Santa Giusta che nella metà del quattordicesimo secolo versavano le decime alla curia romana. Risulta pure fra i villaggi che sottoscrissero la pace fra Eleonora d’Arborea e Giovanni d’Aragona del 1388. Viene successivamente citato nella Chorographia Sardiniae di Giovanni Francesco Fara come oppidum Soradilis della parte dedicata al Barigadu. Si hanno, poi, notizie del paese a partire dalla dominazione aragonese nel quindicesimo secolo, sotto la quale costituisce un feudo. Fino al 1773 segue le stesse sorti di Neoneli, e dopo quella data viene incorporato nel Marchesato di San Vittorio, concesso insieme a Bidonì e Nughedu Santa Vittoria prima ai Todde e in seguito ai Pes. Viene riscattato nel 1839 ai Pes, ultimi feudatari, con la soppressione del sistema feudale, per cui diviene un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio Comunale. Una data significativa per la comunità locale risale al 1924 quando, con la realizzazione del bacino artificiale del lago Omodeo, le terre più fertili sono state sottratte ai contadini, con un conseguente impoverimento dell’economia locale. Del comune di Sorradile nel 1974, dopo la creazione della Provincia di Oristano, viene cambiata la Provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, a quella di Oristano.

Le principali feste e sagre che si svolgono a Sorradile

Recentemente è nato il primo gruppo folk di Sorradile, che si chiama Serra Ilighes dal leggendario nome del piccolo centro del Barigadu, un sodalizio femminile nato per iniziativa di alcuni di giovani animati dalla passione per le tradizioni popolari e mossi dal comune obiettivo di dare slancio alle memorie locali con particolare riguardo agli abiti e ai balli tipici del paese. Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Sorradile e che allietano il borgo, meritano di essere menzionate, vanno citate il 16 gennaio, la Festa di Sant Antonio Abate, che è una festa propiziatoria per la nuova annata agraria la quale prevede l accensione e la benedizione di un fal in uno spazio, appositamente dedicato, vicino alla Chiesa parrocchiale di San Sebastiano; il 20 gennaio, la Festa patronale di San Sebastiano; in occasione del carnevale, la manifestazione Gran ballo in maschera; la seconda domenica di maggio, la Festa e Maju, anche questa dedicata a San Sebastiano e associata alla Sagra dei dolci di mandorle; ad agosto, la grande Festa del Barigadu, che è la Rassegna del costume sardo e dei suoni di Sardegna, uno degli eventi più attesi dell’estate, con voci, suoni, danze e colori che animano uno spettacolo durante il quale una grande sfilata di coppie in costume e maschere tradizionali, porta nel cuore del paese il sentimento identitario di oltre quaranta paesi in rappresentanza di tutta la Sardegna; la domenica successiva al ferragosto, la Festa di Sant Isidoro, una festa di tre giorni che si apre e si chiude con la processione del Santo per le vie del paese; dal 31 agosto all’8 settembre, la Festa di Santa Maria di Turrana, che inizia con la processione che parte dalla parrocchia di San Sebastiano in cui conservata l’antichissima statua lignea che rappresenta la Vergine con un inedito volto con la pelle scura; dal 9 al 17 settembre, la Festa di San Nicola, per la quale la statua lignea del Santo conservata nella cappella delle Anime viene trasferita in processione fino all’omonimo novenario; il 29 settembre, la Festa di San Michele Arcangelo, per la quale una processione con la statua del Santo, portata a spalla dagli obrieri, muove dalla parrocchia di San Sebastiano per le vie del paese sino alla piccola chiesa di San Michele; a dicembre, la manifestazione Circoborgo, ossia il teatro circo nel borgo.

Recentemente è nato il primo gruppo folk di Sorradile, che si chiama Serra Ilighes dal leggendario nome del piccolo centro del Barigadu, un sodalizio femminile nato per iniziativa di alcuni di giovani animati dalla passione per le tradizioni popolari e mossi dal comune obiettivo di dare slancio alle memorie locali con particolare riguardo agli abiti e ai balli tipici del paese. Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Sorradile e che allietano il borgo, meritano di essere menzionate, vanno citate il 16 gennaio, la Festa di Sant Antonio Abate, che è una festa propiziatoria per la nuova annata agraria la quale prevede l accensione e la benedizione di un fal in uno spazio, appositamente dedicato, vicino alla Chiesa parrocchiale di San Sebastiano; il 20 gennaio, la Festa patronale di San Sebastiano; in occasione del carnevale, la manifestazione Gran ballo in maschera; la seconda domenica di maggio, la Festa e Maju, anche questa dedicata a San Sebastiano e associata alla Sagra dei dolci di mandorle; ad agosto, la grande Festa del Barigadu, che è la Rassegna del costume sardo e dei suoni di Sardegna, uno degli eventi più attesi dell’estate, con voci, suoni, danze e colori che animano uno spettacolo durante il quale una grande sfilata di coppie in costume e maschere tradizionali, porta nel cuore del paese il sentimento identitario di oltre quaranta paesi in rappresentanza di tutta la Sardegna; la domenica successiva al ferragosto, la Festa di Sant Isidoro, una festa di tre giorni che si apre e si chiude con la processione del Santo per le vie del paese; dal 31 agosto all’8 settembre, la Festa di Santa Maria di Turrana, che inizia con la processione che parte dalla parrocchia di San Sebastiano in cui conservata l’antichissima statua lignea che rappresenta la Vergine con un inedito volto con la pelle scura; dal 9 al 17 settembre, la Festa di San Nicola, per la quale la statua lignea del Santo conservata nella cappella delle Anime viene trasferita in processione fino all’omonimo novenario; il 29 settembre, la Festa di San Michele Arcangelo, per la quale una processione con la statua del Santo, portata a spalla dagli obrieri, muove dalla parrocchia di San Sebastiano per le vie del paese sino alla piccola chiesa di San Michele; a dicembre, la manifestazione Circoborgo, ossia il teatro circo nel borgo.

L’asta solidale in occasione di Su Protzetu de Santa Lughia

Ogni anno a dicembre, in coincidenza con i festeggiamenti di Santa Lucia, si effettua Su Protzetu de Santa Lughia, che ha origini presumibilmente ultracentenarie ed è nato con lo scopo di ricavare dei fondi da donare alla parrocchia, tali da poter fronteggiare le spese generali delle sua gestione. Ha conservato la sua finalit di asta solidale fino ai nostri giorni, grazie all’alternarsi di anno in anno delle Obriere di Santa Lucia, che con cura e maestria rinnovano il tradizionale appuntamento con la realizzazione dei gatt di mandorle. Su gattò è un croccante di mandorle tostate, tagliate a listarelle oppure utilizzate a tocchetti o intere, di zucchero e miele caramellati, che lavorato artigianalmente, è annoverato fra i dolci tipici della tradizione dolciaria sarda. Su gatto gannu, i piccoli gatt e tante altre prelibatezze sono oggetto di vendita de Su Protzetu, che viene moderato dalla figura de Su Bandidore, e che grazie a tutti i partecipanti diventa un momento ricco di pathos e fervore.

Ogni anno a dicembre, in coincidenza con i festeggiamenti di Santa Lucia, si effettua Su Protzetu de Santa Lughia, che ha origini presumibilmente ultracentenarie ed è nato con lo scopo di ricavare dei fondi da donare alla parrocchia, tali da poter fronteggiare le spese generali delle sua gestione. Ha conservato la sua finalit di asta solidale fino ai nostri giorni, grazie all’alternarsi di anno in anno delle Obriere di Santa Lucia, che con cura e maestria rinnovano il tradizionale appuntamento con la realizzazione dei gatt di mandorle. Su gattò è un croccante di mandorle tostate, tagliate a listarelle oppure utilizzate a tocchetti o intere, di zucchero e miele caramellati, che lavorato artigianalmente, è annoverato fra i dolci tipici della tradizione dolciaria sarda. Su gatto gannu, i piccoli gatt e tante altre prelibatezze sono oggetto di vendita de Su Protzetu, che viene moderato dalla figura de Su Bandidore, e che grazie a tutti i partecipanti diventa un momento ricco di pathos e fervore.

La manifestazioni sul lago Omodeo

Durante tutto l’anno, organizzate dalla Pro Loco di Sorradile, si tengono numerose manifestazioni ed eventi che hanno come palcoscenico il lago Omodeo, i quali culminano con la regata di canottaggio sul lago Omodeo, che si svolge ogni anno in diverse date tra marzo e luglio, solitamente ad aprile.

Visita del centro di Sorradile

L’abitato, che segue i canoni classici di impianto rurale, ha l’andamento altimetrico tipico delle località di collina, ed è in ottima posizione panoramica che domina gran parte del lago Omodeo. Il centro storico si conserva secondo l’impianto originario, in cui spiccano le case realizzate in trachite rossa. Nelle sue vie strette risalta il rosso della trachite che decora case addossate, e si accende di molteplici sfumature illuminata dal sole. Due rioni formano il borgo, la Corte ’e susu, costruita a terrazze, da cui si vedono panorami sul lago e sulle colline, e la Corte ’e josso, più a valle, dove sorge la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, costruita nel 1642 su un impianto romanico, la quale costituisce un sontuoso esempio d’arte sacra dei picapedres seicenteschi, che fonde elementi romanici, gotici, rinascimentali e barocchi. In prossimità dell’abitato si alternano mandorleti, oliveti, vigneti e boschi di querce secolari.

L’abitato, che segue i canoni classici di impianto rurale, ha l’andamento altimetrico tipico delle località di collina, ed è in ottima posizione panoramica che domina gran parte del lago Omodeo. Il centro storico si conserva secondo l’impianto originario, in cui spiccano le case realizzate in trachite rossa. Nelle sue vie strette risalta il rosso della trachite che decora case addossate, e si accende di molteplici sfumature illuminata dal sole. Due rioni formano il borgo, la Corte ’e susu, costruita a terrazze, da cui si vedono panorami sul lago e sulle colline, e la Corte ’e josso, più a valle, dove sorge la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, costruita nel 1642 su un impianto romanico, la quale costituisce un sontuoso esempio d’arte sacra dei picapedres seicenteschi, che fonde elementi romanici, gotici, rinascimentali e barocchi. In prossimità dell’abitato si alternano mandorleti, oliveti, vigneti e boschi di querce secolari.

Il Campo Sportivo Comunale

Uscendo da Bidonì con la SP15 che si dirige verso sud, a centocinquanta metri dall’uscita dalla rotonda si incontra il cartello segnaletico che indica l’ingresso a Sorradile, passato il quale la strada provinciale assume in nome di corso Umberto I con il quale entrerà nell’abitato di Sorradile. Passato appena un centinaio di metri dal cartello, si vede alla destra della strada il cancello di ingresso che porta al Campo Sportivo Comunale. All’interno di questo complesso sportivo si trova un Campo da Calcio, con fondo in terra battuta, dotato di tribune in grado di ospitare 300 spettatori.

Accanto al Campo da Calcio è presente anche un Campo sportivo polivalente, con fondo in erba sintetica, non dotato di tribune per gli spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline il calcio, il calcetto ossia calcio a cinque, la pallacanestro, la pallavolo, ed il tennis.

Il Cimitero Comunale di Sorradile

Proseguendo lungo il corso Umberto I che ci porta nella zona chiamata Corte e josso, la quale è la zona più a valle dell’abitato che si trova lungo la strada provinciale. Dopo circa cinquecento metri svoltiamo a sinistra nella via Roma, una strada in salita che costeggia il muro di cinta del Cimitero Comunale di Sorradile, il quale si trova alla destra della strada. Dopo una settantina di metri prendiamo la deviazione verso destra, che porta all’ingresso del Cimitero Comunale, nel quale un cancello metallico sorretto da due pilastri in blocchi di pietra squadrati, fa da ingresso all’area cimiteriale. Il lotto è di forma irregolare, adattandosi al forte dislivello del terreno, per una superficie di circa 1500 metri quadrati, perimetrato da circa 160 metri di muratura di confine. che è stata realizzata all’inizio del Novecento, come dimostrano alcune tombe del periodo, includendo nel suo perimetro la Chiesa di Santa Maria Salomè, che è divenuta la cappella cimiteriale. Tutto il muro perimetrale, che si innalza per circa 2 metri, è realizzato in blocchi di pietra. Il viale cimiteriale è realizzato a mezzo di ampi gradini in lastre di cemento armato.

Proseguendo lungo il corso Umberto I che ci porta nella zona chiamata Corte e josso, la quale è la zona più a valle dell’abitato che si trova lungo la strada provinciale. Dopo circa cinquecento metri svoltiamo a sinistra nella via Roma, una strada in salita che costeggia il muro di cinta del Cimitero Comunale di Sorradile, il quale si trova alla destra della strada. Dopo una settantina di metri prendiamo la deviazione verso destra, che porta all’ingresso del Cimitero Comunale, nel quale un cancello metallico sorretto da due pilastri in blocchi di pietra squadrati, fa da ingresso all’area cimiteriale. Il lotto è di forma irregolare, adattandosi al forte dislivello del terreno, per una superficie di circa 1500 metri quadrati, perimetrato da circa 160 metri di muratura di confine. che è stata realizzata all’inizio del Novecento, come dimostrano alcune tombe del periodo, includendo nel suo perimetro la Chiesa di Santa Maria Salomè, che è divenuta la cappella cimiteriale. Tutto il muro perimetrale, che si innalza per circa 2 metri, è realizzato in blocchi di pietra. Il viale cimiteriale è realizzato a mezzo di ampi gradini in lastre di cemento armato.

La cappella cimiteriale è costituta dalla chiesa di Santa Maria Salomè

All’interno del Cimitero Comunale è presente la Chiesa di Santa Maria Salomè, dedicata alla discepola di Gesù, moglie di Zebedeo e madre di Giacomo il Maggiore e di Giovanni. Il suo primo impianto viene datato intono all’undicesimo secolo, ed in base alle ricerche di archivio si è scoperto che dovesse essere la parrocchiale del paese prima della chiesa di San Sebastiano. In seguito, intorno al diciottesimo secolo, è diventata l’Oratorio della Confraternita del Santissimo Rosario. Un suo rifacimento è avvenuto intorno al 1889, quando il rettore Cosimo Manca, a causa delle condizioni di decadenza in cui si trovava la chiesa, la ha fatta ricostruire in dimensioni ancora più piccole di quanto non fosse in precedenza, quando era la parrocchiale del paese. Oggi si presenta come una piccola chiesa di sei metri per quattro, ha una struttura romanica, una facciata a capanna dotata di piccoli rialzi laterali, con un portale centinato. Sulla parete esterna, al lato sinistro dell’ingresso, un bassorilievo a forma floreale caratterizza una delle pietre della muratura.

All’interno del Cimitero Comunale è presente la Chiesa di Santa Maria Salomè, dedicata alla discepola di Gesù, moglie di Zebedeo e madre di Giacomo il Maggiore e di Giovanni. Il suo primo impianto viene datato intono all’undicesimo secolo, ed in base alle ricerche di archivio si è scoperto che dovesse essere la parrocchiale del paese prima della chiesa di San Sebastiano. In seguito, intorno al diciottesimo secolo, è diventata l’Oratorio della Confraternita del Santissimo Rosario. Un suo rifacimento è avvenuto intorno al 1889, quando il rettore Cosimo Manca, a causa delle condizioni di decadenza in cui si trovava la chiesa, la ha fatta ricostruire in dimensioni ancora più piccole di quanto non fosse in precedenza, quando era la parrocchiale del paese. Oggi si presenta come una piccola chiesa di sei metri per quattro, ha una struttura romanica, una facciata a capanna dotata di piccoli rialzi laterali, con un portale centinato. Sulla parete esterna, al lato sinistro dell’ingresso, un bassorilievo a forma floreale caratterizza una delle pietre della muratura.

All’interno la chiesa presenta una sola navata rettangolare, che si chiude su una piccola abside. Un arco in pietra che imposta dalle linee squadrate, sorregge il tetto in legno. Un piccolo altare, di recente realizzazione, arreda la cappella.

La chiesa parrocchiale di San Sebastiano

Dal corso Umberto I avevamo preso a sinistra la via Roma, e dopo una sessantina di metri avevamo preso a destra la deviazione per il Cimitero. Se prendiamo invece a sinistra la continuazione della via Roma, dopo una trentina di metri si sale a sinistra e si arriva alla piazza san Sebastiano, che è il piazzale antistante la Chiesa di San Sebastiano, che è la parrocchiale di Sorradile. La chiesa è attestata, in documenti d’archivio, a partire dal 1568 da costruire su un precedente impianto romanico dell’undicesimo o dodicesimo secolo. I lavori per la nuova parrocchiale di Sorradile, iniziati nel 1636 con la facciata e l’anno seguente con l’interno, vegono portati a termine nel 1642 ad opera di maestranze locali guidate da Antonio Pina, un operatore locale che univa a basilari competenze architettoniche uno spiccato gusto decorativo tipico dei maestros picapedres, cioè dai maestri piccapietre che operavano in quel periodo, ma con un marcato accento vernacolare. La chiesa ha, pertanto, un’impronta popolareggiante ed eclettica, e si tratta di un sontuoso esempio di architettura popolare sarda la quale mescola in sè tutti gli stili architettonici che si sono succeduti nell’Isola, fondendo elementi romanici, gotici, rinascimentali, fino al primo barocco.

Dal corso Umberto I avevamo preso a sinistra la via Roma, e dopo una sessantina di metri avevamo preso a destra la deviazione per il Cimitero. Se prendiamo invece a sinistra la continuazione della via Roma, dopo una trentina di metri si sale a sinistra e si arriva alla piazza san Sebastiano, che è il piazzale antistante la Chiesa di San Sebastiano, che è la parrocchiale di Sorradile. La chiesa è attestata, in documenti d’archivio, a partire dal 1568 da costruire su un precedente impianto romanico dell’undicesimo o dodicesimo secolo. I lavori per la nuova parrocchiale di Sorradile, iniziati nel 1636 con la facciata e l’anno seguente con l’interno, vegono portati a termine nel 1642 ad opera di maestranze locali guidate da Antonio Pina, un operatore locale che univa a basilari competenze architettoniche uno spiccato gusto decorativo tipico dei maestros picapedres, cioè dai maestri piccapietre che operavano in quel periodo, ma con un marcato accento vernacolare. La chiesa ha, pertanto, un’impronta popolareggiante ed eclettica, e si tratta di un sontuoso esempio di architettura popolare sarda la quale mescola in sè tutti gli stili architettonici che si sono succeduti nell’Isola, fondendo elementi romanici, gotici, rinascimentali, fino al primo barocco.

La facciata, di ispirazione rinascimentale barocca, è senza dubbio l’elemento che colpisce maggiormente per la sua imponenza e la sua bellezza. Realizzata interamente in trachite locale, le pietre sono state recuperate da una cava che era stata aperta nella parte bassa della collina di Pilusinu, situata a nord dell’abitato. Scandita nella fascia inferiore da quattro lesene corinzie scanalate, dominata da un imponente portale rettangolare sormontato da un timpano curvilineo spezzato con cornice dentellata di gusto manieristico. Il coronamento caratterizzato dall’ampio frontone semicircolare poggiante su una trabeazione costituita da formelle decorate a punte di diamante e rosoni. Due protomi leonine e un piccolo rosone completano il prospetto. L’ingresso è stato ridotto nel 1930 per volere del rettore Cosimo Manca e della popolazione stessa, per le esagerate dimensioni dell’apertura che creava problemi di scardinamento, ridotto con una cornice di trachite rosa perfettamente inserita nel contesto. È una delle opere più interessanti dell’architettura sacra dell’Isola. La facciata è affiancata dal campanile che rimase incompleto fino agli inizi degli anni cinquanta, con struttura lignea che sosteneva le campane e la copertura era composta da una semplice tettoia in legno. Intorno a quegli anni è stato completato con una muratura in conci regolari di trachite e da un solaio con manto di copertura in coppi. In questa parte sono stati incastonati i quattro orologi.

L’interno della chiesa offre un patrimonio incredibilmente ricco e pressoché intatto in quanto è tra le poche Chiese sarde che conserva ancora gli arredi originali, che in genere sono stati sostituiti nel Settecento e nell’Ottocento da quelli in marmo. All’interno contiene un’unica navata coperta da una volta a botte, ribassata nella zona presbiterale, rinforzata da sottarchi in trachite a vista, scolpiti con elementi decorativi cassettonati raffiguranti punte di diamante e motivi floreali, mentre le chiavi di volta ospitano sagome di figure umane. La navata, dotata di quattro finestre per lato, è affiancata da otto cappelle laterali, di pianta quadrata, tutte dotate di altare ligneo, e dedicate a Sant’Andrea, Sant’Antonio da Padova, Sant’Antioco, alla Madonna del Rosario, al Santissimo Crocifisso, all’Immacolata Concezione, al Sacro Cuore ed alle Anime del Purgatorio. La capilla mayor e le cappelle laterali sono voltate a botte, secondo un impianto in linea con le nuove direttive imposte dalla Controriforma. La pavimentazione originale è stata sostituita con l’attuale, in marmo bianco e grigio, voluta e realizzata dal rettore Cosimo Manca nel 1898 come mostra una targhetta localizzata in prossimità dell’arcata maggiore. La zona del presbiterio è di pianta quadrata, è sopraelevata di tre gradini rispetto all’aula centrale, e da esso si accede alla sacrestia. L’altare maggiore ligneo del 1754, all’interno del quale è collocata la statua di San Sebastiano Martire, è ricco di decorazioni ed intagli che manifestano lo stile sontuoso del barocco.

Nel persbiterio è contenuto un antico crocifisso ligneo processionale datato al quindicesimo secolo di Scuola ottanese, che probabilmente deriva dalla chiesa di San Michele Arcangelo. Nella secrestia si conserva un antico retablo del sedicesimo secolo, ossia un polittico che rappresenta la Visitazione, proveniente dalla chiesa scomparsa di Santa Maria di Istey. L’imponenza della fabbrica, rispetto all’entità attuale del paese, la ricchezza degli elementi decorativi lignei interni e di quelli che compongono la facciata, fanno pensare che l’abitato avesse assunto una certa importanza sul territorio diventando probabilmente un centro di scambio con i villaggi limitrofi.

Secondo una antica credenza, la devozione dei fedeli di Sorradile per San Sebastiano è dovuta alla cessazione dell’ultima pestilenza nel giorno della sua festa, e quindi ritenuta per intercessione del Santo presso il divino, che in quell’occasione fu il solo a placare l’ira di Dio contro i Sardi, degni di pietà per le loro misere condizioni. Da qui l’intitolazione della chiesa a San Sebastiano Martire. |

Ed a Sorradile la festa più importante è la festa del patrono, che si celebra due volte l’anno, la prima celebrazione avviene il 19 gennaio, mentre la seconda celebrazione la seconda domenica del mese di maggio, in una festa che viene chiamata pure Festa è maju, che negli ultimi anni è stata associata con la Sagra dei dolci di mandorle organizzata dalla Pro Loco. La doppia celebrazione è dovuta al fatto che in passato gli agricoltori e i pastori in inverno erano molto impegnati con le proprie attività, e perciò era poco il tempo da dedicare ai festeggiamenti, ed inoltre in inverno la gonfiezza del fiume e i temporali non avrebbero permesso a molti fedeli dei paesi vicini di partecipare numerosi. Quindi si decise di ripetere i festeggiamenti per un solo giorno, la festa nel mese di maggio, portando in processione la statua del Santo per le vie del paese con i buoi adornati a festa. Questa è una delle feste che si dicono di corriolu, perché agli ospiti alla partenza veniva regalata una fetta, ossia un corriolu, di carne ed uno o due pani fini, secondo la condizione. Ed in occasione della festa erano numerosi i capi di bestiame che venivano ammazzati e grande la quantità di grano che veniva macinata. Quindi erano molti i poveri che arrivavano in occasione dei festeggiamenti da tutti i paesi, anche da molto lontano, per ricevere la carne e il pane.

La Funtana Manna

Dopo aver visitato il Cimitero Comunale e la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, torniamo indietro con la via Roma sul corso Umberto I. Riprendiamo il corso Umberto I verso sud e lo seguiamo per circa centocinquanta metri, quando compie un’ampia curva a sinistra dirigendosi verso nord est. Subito prima della curva, alla destra della strada, si trova subito dopo il civico numero 20 in uno slargo la cosidetta Funtana Manna, che un tempo era, durante il giorno, il centro vivo dell’universo femminile del paese ed elemento vitale per i suoi abitanti.

Si tratta, con la Funtana Maiore e la Funtana Medddaris, di una delle tre fontane più importanti del borgo che sono state recuperate nel 2010 attraverso interventi di risanamento e ristrutturazione, nonché ulteriori interventi nelle aree limitrofe finalizzate arredarle con panchine, cestini portarifiuti, ed altro.

La bella piazza Efisio Saverio Carta con la grande fontana monumentale

Proseguendo, subito dopo la Funtana Manna il corso Umberto I compie l’ampia curva a sinistra dopo la quale si dirige verso nord est, e alla sinistra della strada, all’interno di questa curva, si trova la Piazza intestata a Efisio Saverio Carta, come espressione concreta della riconoscenza dell’amministrazione comunale di Sorradile al suo dottore. Si tratta di una grande piazza a verde all’interno della quale sono presenti diversi monumenti, la grande fontana monumentale ed il monumento ai caduti. Proseguendo lungo il corso Umberto I si vede, nell’angolo più occidentale della piazza, la grande Fontana monumentale, realizzata in trachite con la forma di un ponte, sotto al quale si vedono i getti dell’acqua.

Proseguendo, subito dopo la Funtana Manna il corso Umberto I compie l’ampia curva a sinistra dopo la quale si dirige verso nord est, e alla sinistra della strada, all’interno di questa curva, si trova la Piazza intestata a Efisio Saverio Carta, come espressione concreta della riconoscenza dell’amministrazione comunale di Sorradile al suo dottore. Si tratta di una grande piazza a verde all’interno della quale sono presenti diversi monumenti, la grande fontana monumentale ed il monumento ai caduti. Proseguendo lungo il corso Umberto I si vede, nell’angolo più occidentale della piazza, la grande Fontana monumentale, realizzata in trachite con la forma di un ponte, sotto al quale si vedono i getti dell’acqua.

Nella piazza Efisio Saverio Carta si trova anche il Monumento ai Caduti di Sorradile nelle due guerre mondiali

Proprio appena arrivati alla piazza, una ventina di metri dopo la Funtana Manna, alla sinistra della strada si vede all’interno della piazza il Monumento ai Caduti nella prima e seconda guerra mondiale. Si tratta di un monumento a colonne binate su plinto, sormontate dalla rappresentazione di un’aquila come allegoria della vittoria, realizzato nel 1998 in cemento e trachite. Sulla facciata del monumento è presente una lapide commemorativa con un’iscrizione a caratteri applicati che ricorda la sua dedica Ai valorosi di Sorradile caduti per la grandezza dell’Italia - L’Amm.ne Com.le 1998. Sul lato sinistro in una lapide sono presenti i nomi dei caduti nella guerra del 1915 - 1918, mentre sul lato destro i nomi dei caduti nella guerra del 1940 - 1944.

Proprio appena arrivati alla piazza, una ventina di metri dopo la Funtana Manna, alla sinistra della strada si vede all’interno della piazza il Monumento ai Caduti nella prima e seconda guerra mondiale. Si tratta di un monumento a colonne binate su plinto, sormontate dalla rappresentazione di un’aquila come allegoria della vittoria, realizzato nel 1998 in cemento e trachite. Sulla facciata del monumento è presente una lapide commemorativa con un’iscrizione a caratteri applicati che ricorda la sua dedica Ai valorosi di Sorradile caduti per la grandezza dell’Italia - L’Amm.ne Com.le 1998. Sul lato sinistro in una lapide sono presenti i nomi dei caduti nella guerra del 1915 - 1918, mentre sul lato destro i nomi dei caduti nella guerra del 1940 - 1944.

La Palestra Comunale delle Scuole Medie

Da dove abbiamo visto il Monumento ai Caduti, proseguiamo verso est lungo il corso Umberto I, dopo un centinaio di metri prendiamo a destra la via Giacomo Matteotti che, dopo poco piu di un altro centinaio di metri, si immette sulla via Grazia Deledda. Seguiamo la via Grazia Deledda per quasi centocinquanta metri, poi svoltiamo a destra nella via Alessandro Manzoni e, dopo una novantina di metri, vediamo di fronte a noi l’edificio che ospita la Palestra Comunale di Sorradile, che è la Palestra delle Scuole Medie. Nella palestra, che non è dotata di tribune, si possono praticare come discipline la pallacanestro, la pallavolo, la ginnastica.

Il Municipio di Sorradile

Da dove abbiamo visto il Monumento ai Caduti, proseguiamo verso est lungo il corso Umberto I, dopo un centinaio di metri evitiamo a destra la deviazione nella via Giacomo Matteotti e proseguiamo invece dritti, arrivando nella zona chiamata Corte e susu, che è la zona più a monte dell’abitato, che si trova lungo la strada provinciale. Dopo altri centosettanta metri vediamo, alla sinistra della strada, al civico numero 1 del corso Umberto, l’edificio che ospita il Municipio di Sorradile, nel quale si trovano la sua sede e gli uffici in grado di fornire i loro servizi agli abitanti del paese. Gli uffici del Settore Amministrativo Finanziario, Tributi, Economato, Servizi di Staff e alla Persona, comprendono l’Ufficio Amministrativo Finanziario e servizi di staff, l’Ufficio Servizi Demografici, Tributi ed Economato, l’Ufficio alla persona, l’Ufficio di Vigilanza e Protocollo; inoltre gli uffici del Settore Tecnico Servizi al Territorio e al Patrimonio, comprendono l’Ufficio Tecnico, e l’Ufficio manutentivo.

Da dove abbiamo visto il Monumento ai Caduti, proseguiamo verso est lungo il corso Umberto I, dopo un centinaio di metri evitiamo a destra la deviazione nella via Giacomo Matteotti e proseguiamo invece dritti, arrivando nella zona chiamata Corte e susu, che è la zona più a monte dell’abitato, che si trova lungo la strada provinciale. Dopo altri centosettanta metri vediamo, alla sinistra della strada, al civico numero 1 del corso Umberto, l’edificio che ospita il Municipio di Sorradile, nel quale si trovano la sua sede e gli uffici in grado di fornire i loro servizi agli abitanti del paese. Gli uffici del Settore Amministrativo Finanziario, Tributi, Economato, Servizi di Staff e alla Persona, comprendono l’Ufficio Amministrativo Finanziario e servizi di staff, l’Ufficio Servizi Demografici, Tributi ed Economato, l’Ufficio alla persona, l’Ufficio di Vigilanza e Protocollo; inoltre gli uffici del Settore Tecnico Servizi al Territorio e al Patrimonio, comprendono l’Ufficio Tecnico, e l’Ufficio manutentivo.

La chiesa di San Michele Arcangelo

Prima di arrivare all’edificio che ospita il Municipio, l’iltima traversa del corso Umberto I è a sinistra la via Italia ed a destra la via Brigata Sassari. Prendiamo la via Brigata Sassari e la seguiamo per un centinaio di metri, quando questa strada va ad immettersi nella via Kennedy, che prendiamo verso destra. Dopo una quarantina di metri la via Kennedy si immette nella via San Michele, che prendiamo verso sinistra, e dopo una trentina di metri vediamo, alla destra della strada, la facciata della Chiesa di San Michele Arcangelo, che sorge sulla parte alta del paese di Sorradile. Si tratta di un’antica chiesa di impostazione romanica, il cui primo originale si fa risalire a prima dell’undicesimo secolo, mentre l’impianto successivo si fa risalire al quindicesimo o sedicesimo secolo. Gli anziani del paese raccontano che essa rappresentava la chiesa parrocchiale finch non fu costruita la chiesa di San Sebastiano Martire. Esternamente la facciata a capanna realizzata con blocchi di trachite faccia a vista e al centro svetta un piccolo campanile a vela. I conci sono di diversa pezzatura e la facciata è arricchita, centralmente, da un particolare rosoncino ottagonale. Le murature, in trachite, sono intonacate e tinteggiate di bianco.

Prima di arrivare all’edificio che ospita il Municipio, l’iltima traversa del corso Umberto I è a sinistra la via Italia ed a destra la via Brigata Sassari. Prendiamo la via Brigata Sassari e la seguiamo per un centinaio di metri, quando questa strada va ad immettersi nella via Kennedy, che prendiamo verso destra. Dopo una quarantina di metri la via Kennedy si immette nella via San Michele, che prendiamo verso sinistra, e dopo una trentina di metri vediamo, alla destra della strada, la facciata della Chiesa di San Michele Arcangelo, che sorge sulla parte alta del paese di Sorradile. Si tratta di un’antica chiesa di impostazione romanica, il cui primo originale si fa risalire a prima dell’undicesimo secolo, mentre l’impianto successivo si fa risalire al quindicesimo o sedicesimo secolo. Gli anziani del paese raccontano che essa rappresentava la chiesa parrocchiale finch non fu costruita la chiesa di San Sebastiano Martire. Esternamente la facciata a capanna realizzata con blocchi di trachite faccia a vista e al centro svetta un piccolo campanile a vela. I conci sono di diversa pezzatura e la facciata è arricchita, centralmente, da un particolare rosoncino ottagonale. Le murature, in trachite, sono intonacate e tinteggiate di bianco.

L’interno della chiesa, anch’esso di truttura tipicamente romanica, è a navata unica divisa in tre campate da paraste e archi a tutto sesto, con tetto a capriate lignee ricostruito recentemente. Il piccolo presbiterio sopraelevato di tre gradini rispetto alla navata e da questo si accede alla sacrestia. L’unico ricordo dell’antico edifico si trova sulla parete di fondo del presbiterio dove sorge una nicchia rinascimentale, che presenta al suo interno la statua di San Michele, databile intorno al diciottesimo secolo grazie ad un documento d’archivio che ne riporta il pagamento. Le ridotte dimensioni della nicchia, troppo piccole per la statua di San Michele, fanno però pensare che al suo interno doveva piuttosto trovarsi un crocifisso ligneo simbolo della confraternita di Santa Croce che in questa chiesa si trovava da prima del 1613, e potrebbe trattarsi dell’antico crocifisso ligneo processionale datato al quindicesimo secolo di Scuola ottanese, che oggi si trova nel presbiterio della parrocchiale.

Ogni anno presso questa chiesa il 29 settembre, dopo la novena, si svolge la Festa di San Michele Arcangelo. I festeggiamenti iniziano il 20 settembre con la processione del Santo, portato a spalla dagli Obrieri, dalla parrocchia di San Sebastiano per le vie del paese sino alla sua chiesa, seguita dalla messa solenne. Il Santo vi rimarrà per nove giorni, ed ogni sera si svolge la novena con la recita in serata del rosario seguito da Sas laudas, le lodi cantate in lingua sarda. Al termine della novena, il giorno della festa il Santo fa rientro in parrocchia in processione.

La Mostra archeologica Su Monte

Davanti alla chiesa di San Michele, all’altro lato della strada, leggermente più avanti al civico numero 22 della via San Michele, si trovano i locali della ristrutturata ex Casa del Fascio, che oggi ospitano la Mostra archeologica Su Monte, nata a Sorradile nel gennaio 2015 per volontà dell’Amministrazione comunale e grazie alla preziosa collaborazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano.

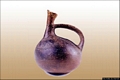

La Mostra archeologica deve il suo nome all omonima località nella quale è stato individuato un importante complesso cultuale di epoca nuragica. Situato sulla riva sinistra del lago Omodeo, il complesso di Su Monte è stato oggetto, a partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso, di diverse campagne di scavo, le quali hanno permesso di portare alla luce strutture dalle caratteristiche uniche e numerosi reperti di straordinario interesse. All interno della mostra è possibile ammirare una riproduzione in trachite della vasca altare, oltre a una ampia selezione di reperti ceramici e litici, ed una eccezionale serie di bronzetti votivi.

Visita dei dintorni di Sorradile

Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate, nei dintorni di Sorradile si trovano le più vaste necropoli neolitiche di tutto il circondario, ossia nella località di Sorrana la grande necropoli di Prunittu che comprende ventisette domus de janas, tra cui alcune sono situate in una parete rocciosa verticale con ingresso posto a una certa altezza, le necropoli di Sas Luzas di cinque domus de janas, e quella di Isterridorzu di sei ipogei. Sono stati inoltre portati alla luce i resti dell’insediamento preistorico di Onorchis, e di quello di Su Monte con il suo Santuario; della tombe di giganti di Candala e di Urasala; dei protonuraghi ossia dei nuraghi a corridoio di Crabosu, e Marzeddu; dei nuraghi semplici ossia monotorre di Cabu de Muru, Candala, Crabosu II, di Zavo, Funtana 'e Mura, Iscova, Muros de Pedde, Predapinta, S'Ena, Su Nuracheddu de Su Cuccuru, Tolinu, Urasala, e di Zuri; ed inoltre dei nuraghi Bunnannaro, Orostolo, Sas Lozzas, tutti di tipologia non definita. Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto.

Ad est dell’abitato si raggiunge la Funtana Majore

Guardando la facciata del Municipio di Sorradile, prendiamo verso destra il corso Umberto I che, poco più avanti, esce dall’abitato con il nome di SP15 e si dirige verso est in direzione di Nughedu Santa Vittoria. Percorsi seicentocinquanta metri dal Municipio, arriviamo a un incrocio dove prendiamo a sinistra seguendo le indicazioni per l’ecocentro, proseguiamo per una cinquantina di metri e vediamo, alla destra della strada, la Funtana Majore di Sorradile.

Si tratta, con la Funtana Manna e la Funtana Medddaris, di una delle tre fontane più importanti del borgo che sono state recuperate nel 2010 attraverso interventi di risanamento e ristrutturazione, nonché ulteriori interventi nelle aree limitrofe finalizzate arredarle con panchine, cestini portarifiuti, ed altro.

A sud dell’abitato raggiungiamo la chiesa campestre di San Giovanni del Bosco

Dal Municipio di Sorradile prendiamo il corso Umberto I verso sud ovest e, percorsi duecentosettanta metri, poco prima di arrivare alla Funtana Manna, svoltiamo a sinistra nella via Giacomo Matteotti che, dopo un centinaio di metri, diventa la via Grazia Deledda. Evitata la deviazione nella via Alessandro Manzoni che porta alla Palestra Comunale, seguiamo quasta strada fino fuori dall’abitato, dove diventa la Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, che è l’antico sentiero dei Novenanti di Santa Maria Turrana. Percorsi novecento metri dall’inizio della via Grazia Deledda, seguendo le indicazioni prendiamo la deviazione sulla sinistra, e dopo un chilometro prendiamo una nuova deviazione questa volta a destra in salita. In circa duecento metri, arrivati in località Monte Cresia, vediamo alla sinistra della strada la Chiesa campestre di San Giovanni, edificata su un altura di quattrocento metri da cui si può scorgere l’intero paese e alcuni limitrofi. Questa chiesa dedicata a San Giovanni Battista, che inizialmente era chiamata chiesa di San Giovanni di Monte Ecclesia, successivamente è diventata la Chiesa campestre di San Giovanni del Bosco. Il primo documento relativo alla chiesa è datato 1570, e secondo il libro storico della parrocchia il primo impianto sarebbe andato distrutto intorno al 1890. Degli arredi più antichi resta un trittico, conservato oggi nella parrocchiale di Sorradile, raffigurante al centro San Giovanni e ai lati San Pietro e San Paolo, che riporta un’iscrizione che indicherebbe la commissione del quadro da parte dei Confratelli nell’anno 1695. Secondo la tradizione orale, la costruzione del successivo edificio sarebbe stata avviata tra il 1927 e il 1933 commissionata da un nobile del paese come voto per la guarigione del figlio o della moglie da una grave malattia, costruzione che, però, non sarebbe stata portata a temine a causa della morte del figlio o della moglie.

La costruzione era fino a qualche anno fa era ridotta a un rudere senza tetto, che presentava un’unica navata con portale centinato all’ingresso e una luce aperta sul lato opposto dove doveva trovarsi il presbiterio. Ma ristrutturata da parte dell’Amministrazione Comunale, la chiesa è stata restituita al culto dei fedeli nel 2018 con una bella celebrazione solenne.

Il novenario e la chiesa campestre di Santa Maria in località Torrana

Dalla Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, presa la deviazione sulla sinistra, dopo un chilometro evitiamo la deviazione per la chiesa di San Giovanni del Bosco e proseguiamo per altri trecento metri, fino a vedere alla destra della strada il cancello di ingresso del parco all’interno del quale si trova il piccolo villaggo chiamato novenario di Santa Maria di Torrana, nome che gli deriva dal fatto che viene occupato dai fedeli per nove giorni ogni anno in occasione della festa di Santa Maria di Torrana. All’interno del novenario è presente la Chiesa campestre di Santa Maria di Torrana, costruita forse nel 1573 ma che risulterebbe più antica in base a quanto riportato in una pergamena, scoperta durante uno degli ultimi restauri nei primi anni del Novecento, nel corpo dell’altare maggiore dove è stata riposta e ancora conservata nella chiesa, che indica che il suo primo impianto risalirebbe al 1250. L’edificio, ad unica navata, presenta sul fronte esterno un ampio porticato, che in origine doveva avvolgerlo per due terzi anche lungo i fianchi e offre una ricca gamma di elementi decorativi assai frequenti in altre zone dell’isola.

Dalla Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, presa la deviazione sulla sinistra, dopo un chilometro evitiamo la deviazione per la chiesa di San Giovanni del Bosco e proseguiamo per altri trecento metri, fino a vedere alla destra della strada il cancello di ingresso del parco all’interno del quale si trova il piccolo villaggo chiamato novenario di Santa Maria di Torrana, nome che gli deriva dal fatto che viene occupato dai fedeli per nove giorni ogni anno in occasione della festa di Santa Maria di Torrana. All’interno del novenario è presente la Chiesa campestre di Santa Maria di Torrana, costruita forse nel 1573 ma che risulterebbe più antica in base a quanto riportato in una pergamena, scoperta durante uno degli ultimi restauri nei primi anni del Novecento, nel corpo dell’altare maggiore dove è stata riposta e ancora conservata nella chiesa, che indica che il suo primo impianto risalirebbe al 1250. L’edificio, ad unica navata, presenta sul fronte esterno un ampio porticato, che in origine doveva avvolgerlo per due terzi anche lungo i fianchi e offre una ricca gamma di elementi decorativi assai frequenti in altre zone dell’isola.

La chiesa rivela il suo valore per l’eleganza del suo impianto tipico dell’architettura sacra campestre. Nel ventesimo secolo si sono avuti degli accrescimenti della testata absidale e dal lato terminale destro, probabilmente si tratta dei lavori realizzati dal rettore Cosimo Manca quando, intorno alla fine dell’Ottocento primi del novecenti, ha fatto ampliare il coro, risistemare la facciata, e conservare la pergamena che è stata poi ritrovata durante i restauri. In seguito, in diverse riprese, l’edificio ha avuto parziali interventi di restauro. La chiesa è stata inoltre travolta da un immenso incendio estivo nel 1980, e la sua parziale ricostruzione è stata realizzata dai volontari del paese.

Presso questa chiesa ogni anno l’8 settembre, dopo la novena che ha inizio il 31 agosto con rosari e Laudas, si svolge la Festa di Santa Maria. I festeggiamenti iniziano con la processione che accompagna la statua lignea della Vergine con un inedito volto con la pelle scura, percorrendo un tratto dei vicoli del paese un tratto della la Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, che è l’antico sentiero dei Novenanti di Santa Maria Turrana, e un ripido sentiero pedonale che si snoda all’interno di un fitto bosco in località Sas Iscaleddas, fino all’arrivo nella località Turrana che avviene nella tarda serata. La processione, prima dell’ingresso in chiesa, compie un giro completo attorno al novenario. Sistemata la statua nell’apposita nicchia dell’altare, si cantano le Laudas in lingua sarda. Usciti dalla chiesa, gli Obrieri, offrono vino bianco per tutti gli uomini presenti, caffè per le donne. Essi occupano Su muristene de sos oberaios presso il quale dormono le notti della novena. Le novenanti sono donne che, anch’esse per devozione e promessa, decidono di dormire per nove notti presso Su muristene mannu del novenario, riservato alle sole donne. Le novenanti si recano ogni sera presso il novenario, cenano nel Muristene e recitano il rosario e le laudas. La notte, dopo il rosario, nella piazzetta antistante il portico, balli sardi e manifestazioni folcloristiche e musicali. La novena ha termine il 7 settembre, quando la notte detta di S'Izzadorzu poiché si rimane svegli per vegliare la Santa che rientrerà in paese il giorno seguente, si rimane a fare festa fino all’alba. Il giorno 8, festa della natività di Maria Santissima, all’alba ci si incammina a piedi per raggiungere il novenario dal quale riparte la processione del rientro in parrocchia, dove all’arrivo viene recitata la messa solenne.

I resti della necropoli ipogeica di Prunittu

Lungo la Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, evitata la deviazione che porta alle Chiese di San Giovanni e Santa Maria, dopo una sessantina di metri si trovano, alla destra della strada, le indicazioni per l’area di sosta che porta a prendere il sentiero che in circa duecento metri porta all’ingresso della Necropoli ipogeica di Prunittu. La necropoli a domus de janas di Prunittu sorge all’altezza di trecentocinquanta metri circa, comprende complessivamente ventisette domus de janas, ricavate per escavazione dell’ampio bancone trachitico che sovrasta il rio Paule e si protende verso il fiume Tirso. La necropoli può essere suddivisa in due gruppi ben distinti, distanti un centinaio di metri l’uno dall’altro, che ricadono l’uno in località Prunittu e l’altro in localita Aràccono, situata più a nord rispetto al primo, distanti un centinaio di metri l’uno dall’altro.

Il primo gruppo di ipogei sorge in localit Prunittu, presso la sponda sud orientale del lago Omodeo, e consta, a quanto è dato sapere finora, di quindici tombe differenti, oltre che dal punto planimetrico, anche per lo stato di conservazione, realizzate sul costone roccioso. Gli ipogei sono scavati lungo i ripidi fianchi di un rilievo trachitico, a una notevole altezza da un minimo di sessanta centimetri a un massimo di quattro metri sul piano di campagna, ed hanno l’ingresso generalmente rivolto verso sud o sud ovest. Erano in origine accessibili attraverso delle tacche incise sulle pareti laterali per consentire la discesa e la risalita contrastandosi con i gomiti, i piedi e le ginocchia, mentre i crolli e le fratture della parete rocciosa rendono oggi particolarmente difficile l’accesso. Lo schema planimetrico è prevalentemente pluricellulare a sviluppo longitudinale, arricchito, talvolta, da ampliamenti laterali a destra o a sinistra dell’asse principale, ed hanno piante diverse, rettilinee, curvilinee, retto curvilinee. Le pareti ed i soffitti sono generalmente a profilo rettilineo con angoli sempre arrotondati. I portelli, per quanto dato osservare, hanno stipiti finemente profilati e sono spesso inquadrati da rincassi, funzionali ed ornamentali, recanti ancora ampie tracce di colore rosso. All’esterno degli ipogei, in prossimità degli ingressi, sono risparmiate, in gran numero, delle nicchie votive qualcuna interamente dipinta in rosso.

Il primo gruppo di ipogei sorge in localit Prunittu, presso la sponda sud orientale del lago Omodeo, e consta, a quanto è dato sapere finora, di quindici tombe differenti, oltre che dal punto planimetrico, anche per lo stato di conservazione, realizzate sul costone roccioso. Gli ipogei sono scavati lungo i ripidi fianchi di un rilievo trachitico, a una notevole altezza da un minimo di sessanta centimetri a un massimo di quattro metri sul piano di campagna, ed hanno l’ingresso generalmente rivolto verso sud o sud ovest. Erano in origine accessibili attraverso delle tacche incise sulle pareti laterali per consentire la discesa e la risalita contrastandosi con i gomiti, i piedi e le ginocchia, mentre i crolli e le fratture della parete rocciosa rendono oggi particolarmente difficile l’accesso. Lo schema planimetrico è prevalentemente pluricellulare a sviluppo longitudinale, arricchito, talvolta, da ampliamenti laterali a destra o a sinistra dell’asse principale, ed hanno piante diverse, rettilinee, curvilinee, retto curvilinee. Le pareti ed i soffitti sono generalmente a profilo rettilineo con angoli sempre arrotondati. I portelli, per quanto dato osservare, hanno stipiti finemente profilati e sono spesso inquadrati da rincassi, funzionali ed ornamentali, recanti ancora ampie tracce di colore rosso. All’esterno degli ipogei, in prossimità degli ingressi, sono risparmiate, in gran numero, delle nicchie votive qualcuna interamente dipinta in rosso.

Fra le sepolture di questo primo gruppo si segnala, per l’apparato decorativo e per la complessit e ampiezza della planimetria, la tomba X che, non a caso, viene chiamata nella tradizione orale sa cresia, ossia la chiesa. Si tratta di un ipogeo pluricellulare formato da un ingresso a padiglione scoperto, un’anticella, a pianta trapezoidale irregolare e soffitto a spiovente unico, che conduce alla cella principale provvista di due portelli di ingresso uno dei quali, quello centrale, il più grande, sormontato da una sorta di architrave ben squadrato di forma rettangolare realizzato in rilievo rispetto alla parete. Da qui si accede a tre celle realizzate in successione, ciascuna con il portello con cornice scolpita, mentre il portello più piccolo conduce a propria volta verso tre altre distinte celle.

Anche in altri ipogei si ritrovano setti divisori scolpiti a rilievo, coppelle realizzate sul pavimento, focolari, portelli con cornice scolpita, rappresentazioni del soffitto a doppio spiovente con intradosso curvilineo. In un unico caso il portello d’accesso presenta tracce di pittura rossa all’esterno.

Il secondo gruppo di ipogei comprende, anche in questo caso a quanto è dato saper finora, undici sepolture, differenti anch’esse, oltre che dal punto planimetrico, per lo stato di conservazione, individuate sulla sommit del pianoro. Queste ultime, a differenza delle prime che sono visitabili e di libera fruizione, sono individuabili con difficoltà a causa della fitta vegetazione e si trovano all’interno di un terreno di proprietà privata, situato in località Aràccono, e sono probabilmente da attribuire alla stessa necropoli. Le domus del secondo gruppo, fatta salva la presenza della vegetazione, sono più facilmente accessibili poiché scavate poco al di sopra del piano di campagna, e presentano caratteristiche morfologiche e tecniche perfettamente congruenti con le precedenti, ma si differenziano nettamente per il buono stato di conservazione e per la possibilit di ricognirle anche all’interno in condizioni quasi ottimali.

Il secondo gruppo di ipogei comprende, anche in questo caso a quanto è dato saper finora, undici sepolture, differenti anch’esse, oltre che dal punto planimetrico, per lo stato di conservazione, individuate sulla sommit del pianoro. Queste ultime, a differenza delle prime che sono visitabili e di libera fruizione, sono individuabili con difficoltà a causa della fitta vegetazione e si trovano all’interno di un terreno di proprietà privata, situato in località Aràccono, e sono probabilmente da attribuire alla stessa necropoli. Le domus del secondo gruppo, fatta salva la presenza della vegetazione, sono più facilmente accessibili poiché scavate poco al di sopra del piano di campagna, e presentano caratteristiche morfologiche e tecniche perfettamente congruenti con le precedenti, ma si differenziano nettamente per il buono stato di conservazione e per la possibilit di ricognirle anche all’interno in condizioni quasi ottimali.

Fra le altre, in località Araccono si segnala la tomba IlI, nella quale un piccolo padiglione di ingresso immette nella cella principale che si contraddistingue per il tetto a doppio spiovente, focolare al centro del pavimento, nicchia laterale con doppia cornice scolpita, portello nella parte di fondo, con solco di rincasso per il chiusino, sormontato dalla rappresentazione di un architrave in cattivo stato di conservazione, e coppelle sulle pareti.

La necropoli è attribuita alla Cultura di Ozieri che si è sviluppata nel Neolitico Finale, che si sviluppa secondo la cronologia calibrata tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo e secondo la datazione tradizionale tra il 3200 ed il 2800 avanti Cristo. Posteriormente al loro primo impianto, gli ipogei, specialmente quelli compresi nel primo gruppo, sono stati riutilizzati e riadattati fino a tempi non troppo lontani da quelli attuali. Molte di queste domus presentano tracce di riutilizzi e rielaborazioni architettoniche posteriori al loro primo impianto, e tracce abbondanti di rielaborazioni volte ad aggiungere elementi decorativi, realizzare nicchie quadrangolari di dimensioni modeste o a modificare le volumetrie sono state associate ad una supposta e non improbabile frequentazione in epoca bizantina, vista la presenza, a poco più di cinquecento metri a sud ovest, della chiesa romanica di San Nicola, cronologicamente ascrivibile alla prima metà del dodicesimo secolo, e che le fonti riconducono al villaggio di Nuròzo. La destinazione d’uso degli ipogei nella fase di riutilizzo si può ipotizzare duplice, dato che le nicchie quadrangolari possono aver assolto il ruolo di sepolcri rurali pertinenti a coloro che gravitavano intorno all’abitato di Nuròzo, mentre gli ipogei che sono stati più pesantemente rimaneggiati potrebbero aver assunto la funzione di abitazione o ricovero, legati ad attività agro pastorali che quasi certamente si svolgevano in quello stesso agro.

I resti della fontana di Nuròzo

Dalla deviazione per le Chiese di San Giovanni e Santa Maria, percorsi altri quattrocento metri lungo la Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra, proseguiamo per una novantina di metri e vediamo, alla sinistra della strada, i resti di Sa Fontana 'e Nuròzo. Si tratta di una fontana con abbeveratoio il cui aspetto attuale risale a tempi abbastanza recenti, ma che fa riferimento all’antico abitato di Nuròzo. La memoria dell’antico abitato sopravvive, oltre che nei documenti scritti, nel toponimo Nuròzo che indica un’area sulla quale insiste, tra l’altro, l’omonima fontana. Il sito si trova a breve distanza dalle domus de janas di Prunittu, dove è stata riscontrata la presenza di riutilizzi in epoca medievale probabilmente assolvendo la funzione di sepolture rurali in relazione alla presenza del villaggio di Nuròzo.

Dalla deviazione per le Chiese di San Giovanni e Santa Maria, percorsi altri quattrocento metri lungo la Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra, proseguiamo per una novantina di metri e vediamo, alla sinistra della strada, i resti di Sa Fontana 'e Nuròzo. Si tratta di una fontana con abbeveratoio il cui aspetto attuale risale a tempi abbastanza recenti, ma che fa riferimento all’antico abitato di Nuròzo. La memoria dell’antico abitato sopravvive, oltre che nei documenti scritti, nel toponimo Nuròzo che indica un’area sulla quale insiste, tra l’altro, l’omonima fontana. Il sito si trova a breve distanza dalle domus de janas di Prunittu, dove è stata riscontrata la presenza di riutilizzi in epoca medievale probabilmente assolvendo la funzione di sepolture rurali in relazione alla presenza del villaggio di Nuròzo.

Il novenario e la chiesa campestre di San Nicola in località Nuròzo

Dalla deviazione per le Chiese di San Giovanni e Santa Maria, percorsi altri quattrocento metri lungo la Strada Comunale San Nicola e Santa Maria, arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra, proseguiamo per quasi duecentocinquanta metri e si vede, alla sinistra della strada, il cancello di ingresso del parco all’interno del quale si trova il piccolo villaggo chiamato novenario di San Nicola, nome che gli deriva dal fatto che viene occupato dai fedeli per nove giorni ogni anno in occasione della festa di San Nicola. All’interno del parco che si trova nel sito dell’antico villaggio chiamato Nur zo, è presente la Chiesa campestre di San Nicola, il cui nome è già citato nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado del 1260, e si ritiene che risalga alla seconda metà del dodicesimo secolo. L’antica chiesa, di dimensioni ridotte, era la parrocchiale dello scomparso villaggio di Nurozo, abbandonato nel medioevo.

La facciata realizzata con blocchi di pietra faccia a vista ha nella parte superiore un cornicione al cui centro è collocata una scultura raffigurante una protome bovina, in asse con il portale architravato, in origine probabilmente lunettato con arco di scarico semicircolare. Sul portale d’ingresso si apre una finestra a mezza luna. Alle sue murature in conci trachitici di media pezzatura tagliati con regolarità si addossano corpi di fabbrica che ne occultano parzialmente il fianco meridionale, intonacato, mentre l’altro fianco è di costruzione moderna. Ha un impianto mononavato e sulla parete di fondo presente un’abside semicircolare rivolto a nord est, e con copertura lignea. Il presbitero è sopraelevato di un gradino e da questo si accede alla piccola sacrestia. Nel libro storico della parrocchia è scritto che, sotto il rettore Cosimo Manca, sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione e sono stati anche realizzati i muristenes. Nella zona è attestata anche la presenza di un Cimitero di cui si fa menzione anche in documenti della seconda metà del seicento.

Presso questa chiesa ogni anno il 18 settembre, dopo la novena che ha inizio il 9 settembre con rosari e Laudas, si svolge la Festa di San Nicola. Nel tardo pomeriggio del giorno 8 settembre viene trasferita in processione, dalla parrocchia fino al novenario, la piccola stutua lignea dl San Nicola conservata in parrocchia nella Cappella delle Anime con San Basilio. Gli Obrieri provvedono a trasferire le suppellettili religiose, necessarie per le funzioni, dalla chiesa di Santa Maria a quella di San Nicola, presso la quale a partire dal giorno successivo comincia la novena in onore del Santo. Oltre al muristene de Sos oberaios per gli uomini ed al muristene de Sas noinantes riservato alle donne, a San Nicola vi è un complesso formato da tre muristenes, un tempo di proprietà privata, dimostranti che allora la festa era certamente più partecipata e importante rispetto a oggi. Più o meno identiche a quelle di Santa Maria le procedure dei festeggiamenti, tradizionale è il pranzo che gli Obrieri organizzano invitando parenti ed amici, e la festa notturna comprende balli sardi, gioco alla morra, ed altro. La novena ha termine il 17 settembre, quando la notte detta di S'Izzadorzu poiché si rimane svegli per vegliare il Santo che rientrerà in paese il giorno seguente, si rimane a fare festa fino all’alba. Il giorno 18 all’alba ci si incammina a piedi per raggiungere il novenario dal quale riparte la processione del rientro in parrocchia, dove all’arrivo viene recitata la messa solenne.

A nord ovest dell’abitato si raggiunge la Funtana Meddaris

Dal centro di Sorradile prendiamo la SP15 verso nord in direzione di Bidonì e, passato il Cimitero Comunale e più avanti gli impianti sportivi, raggiungiamo la rotonda dalla quale parte la via Sa Costa che porta all’interno dell’abitato di Bidonì. Alla rotonda prendiamo la terza uscita che ci fa imboccare la prosecuzione della SP15 la quale si dirige verso Tasasuni. Percorsi circa ottocento metri e, subito dopo aver superato la deviazione sulla destra verso Tadasuni, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 59 vediamo alla sinistra della strada la Funtana Meddaris di Sorradile. Si tratta di un abbeveratoio con la fornitura anche di abbondante acqua potabile.

Si tratta, con la Funtana Manna e la Funtana Majore, di una delle tre fontane più importanti del borgo che sono state recuperate nel 2010 attraverso interventi di risanamento e ristrutturazione, nonché ulteriori interventi nelle aree limitrofe finalizzate arredarle con panchine, cestini portarifiuti, ed altro.

I resti della domus de janas di Santu Cristos

Proseguendo verso ovest con la SP15, dopo circa due chilometri e duecento metri, troviamo la deviazione sulla destra che porta al lago Omodeo. Presa questa deviazione, subito all’inizio della strada si vedono sulla destra i resti della domus de janas di Santu Cristos. Si tratta di un ipogeo pluricellulare, realizzato per escavazione nel banco di trachite affiorante, il cui aspetto attuale il risultato sia di una violazione operata in antico, alla quale si sovrapposta una fase di riutilizzo nel ventesimo secolo come pagliaio, ambiente di ricovero per animali e deposito di materiale vario in disuso. Appare evidente, inoltre, che il bancone trachitico sia stato utilizzato come cava di materiale del quale sono attestazione i numerosi tagli e, probabilmente, i segni dei cunei che rimandano ad attivit di estrazione. Non si pu escludere, vista la circolarit della disposizione delle celle, che l’attuale schema planimetrico sia il risultato della fusione di due diversi ipogei che originariamente potessero essere affiancati. Il segno di un ampio taglio operato nella roccia poco al di sopra dei due ingressi lascia supporre che il prospetto della domus presentasse un padiglione voltato, atto ad individuare uno spazio di rispetto, che fosse propedeutico all’ingresso nell’ipogeo. La sepoltura presenta oggi due ingressi orientati a sud. Sul lato sinistro di chi osserva si trova un portello rettangolare, accuratamente definito e rifinito, con solco di rincasso per il chiusino e cornice, ed in corrispondenza dello stesso, sia all’interno che all’esterno, come anche all’interno della cella nello zoccolo e negli angoli, si conservano abbondanti tracce di pittura rossa. Il portello di destra, inquadrato nella parte superiore da una risega in rilievo negativo, con molta probabilit stato ampliato nel corso del tempo rispetto alle dimensioni originarie assumendo una forma sub ellittica.

Proseguendo verso ovest con la SP15, dopo circa due chilometri e duecento metri, troviamo la deviazione sulla destra che porta al lago Omodeo. Presa questa deviazione, subito all’inizio della strada si vedono sulla destra i resti della domus de janas di Santu Cristos. Si tratta di un ipogeo pluricellulare, realizzato per escavazione nel banco di trachite affiorante, il cui aspetto attuale il risultato sia di una violazione operata in antico, alla quale si sovrapposta una fase di riutilizzo nel ventesimo secolo come pagliaio, ambiente di ricovero per animali e deposito di materiale vario in disuso. Appare evidente, inoltre, che il bancone trachitico sia stato utilizzato come cava di materiale del quale sono attestazione i numerosi tagli e, probabilmente, i segni dei cunei che rimandano ad attivit di estrazione. Non si pu escludere, vista la circolarit della disposizione delle celle, che l’attuale schema planimetrico sia il risultato della fusione di due diversi ipogei che originariamente potessero essere affiancati. Il segno di un ampio taglio operato nella roccia poco al di sopra dei due ingressi lascia supporre che il prospetto della domus presentasse un padiglione voltato, atto ad individuare uno spazio di rispetto, che fosse propedeutico all’ingresso nell’ipogeo. La sepoltura presenta oggi due ingressi orientati a sud. Sul lato sinistro di chi osserva si trova un portello rettangolare, accuratamente definito e rifinito, con solco di rincasso per il chiusino e cornice, ed in corrispondenza dello stesso, sia all’interno che all’esterno, come anche all’interno della cella nello zoccolo e negli angoli, si conservano abbondanti tracce di pittura rossa. Il portello di destra, inquadrato nella parte superiore da una risega in rilievo negativo, con molta probabilit stato ampliato nel corso del tempo rispetto alle dimensioni originarie assumendo una forma sub ellittica.

Lo sviluppo planimetrico della domus segue uno schema a T. Il portello pi piccolo conduce ad un’anticella con soffitto a doppio spiovente e pareti lavorate in maniera accurata, portello sulla parete di fondo con doppia cornice scolpita, sulla quale residuano abbondanti tracce di vernice rossa, e profondo solco di rincasso per il chiusino alla base. L’ingresso a destra di chi osserva, immette in una cella di pianta ellittica con un setto divisorio sul pavimento realizzato a rilievo, e da questa, attraverso la parete sinistra nella quale si apre un grande portello rettangolare, ben rifinito, sviluppato in senso orizzontale, si accede ad una piccola cella situata ad una quota pi bassa che consente il passaggio all’interno della prima cella.

I resti del Santuario tardo nuragico di Su Monte